|

|

|

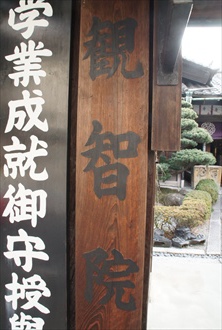

| 観智院 〔東寺〕 (京都市南区) Kanchi-in Temple |

|

| 観智院 | 観智院 |

|

|

静観堂      庭園、「涅槃禄-長者の庭」  涅槃禄-長者の庭  涅槃禄-長者の庭、石橋 涅槃禄-長者の庭、石橋 涅槃禄-長者の庭 涅槃禄-長者の庭 涅槃禄-長者の庭、平石 涅槃禄-長者の庭、平石 涅槃禄-長者の庭 涅槃禄-長者の庭 涅槃禄-長者の庭、延段 涅槃禄-長者の庭、延段 涅槃禄-長者の庭  涅槃禄-長者の庭  【参照】旧庭園、「五大の庭」  【参照】旧庭園  【参照】旧庭園  【参照】旧庭園、龍神  【参照】旧庭園、遣唐船(渡海船)  【参照】旧庭園、鯱  【参照】旧庭園、神亀  【参照】旧庭園、鳥  【参照】旧庭園、独鈷杵  【参照】旧庭園、五大虚空蔵菩薩像の一つ  金剛蔵  空海像  六地蔵尊   鎮守社  中庭、「四方正面の庭」  中庭 中庭 中庭  中庭  中庭  中庭  中庭  中庭  中庭  中庭  坪庭  坪庭  坪庭  茶室「楓泉観(ふうせんかん)」の露地庭  露地庭  露地庭 |

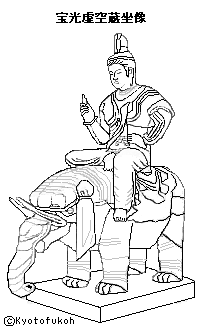

観智院(かんち-いん)は、東寺境内北にある。東寺の院家で、随一の塔頭であり、格式高い別格本山になる。塔頭・宝菩提院と並び別格子院になる。歴代住職は東寺の別当職を兼務した。 東寺一山の勧学院として教学研究の中心であり、密教関連の史資料を所蔵、その内容、数ともに国内随一とされる。 東寺真言宗・真言宗東寺派。本尊は、五大虚空蔵菩薩像を安置する。 知恵を授ける虚空蔵菩薩の信仰を集める。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1308年、旧2月/延慶年間(1308-1311)、東寺に帰依した後宇多法皇(第59代)が、西院(御影堂)で参籠中に、東寺興隆のための6ヵ条の立願を行った。勅願21院/15院の建立を予定した。当院はその一つという。 室町時代、1359年/1360年/1361年、東寺の随一学僧といわれた杲宝(ごうほう)により子院として創建された。真言宗の勧学院であり、多くの学僧を輩出した。塔頭・宝菩提院とは櫛笥小路(くしげ-こうじ)を挟み左右対称の位置にあった。 1373年、2世・賢宝は、山科・安祥寺より五大虚空蔵菩薩を遷した。 安土・桃山時代、1596年、客殿は伏見大地震により倒壊する。 江戸時代、1605年、客殿は、豊臣秀吉の正妻・北の政所の寄進により再建された。 1609年、徳川家康は、黒印状により、真言一宗の勧学院と定めている。 現代、1977年、枯山水式庭園「五大の庭」が作庭された。 2017年、新たに「涅槃禄・長者の庭」が作庭された。 ◆杲宝 鎌倉時代後期-南北朝時代の真言宗学僧・杲宝(ごうほう/こうほう、1306-1362)。男性。法名は弘基(こうき)、姓は源氏。下野(栃木県)/但馬(兵庫県)の生まれ。幼くして高野山で出家した。17歳頃、東寺・宝菩提院の頼宝(らいほう)に師事し、槙尾山の浄宝より三宝院流の灌頂を受けた。南都、高野山を経る。1346年、勧修寺の栄海より伝法灌頂を受ける。1348年、東寺勧学会の学頭、1358年、法印に叙せられた。1359年、大僧都になる。観智院を開き1世になり、講義を行った。東山八坂・吉祥薗院で亡くなる。57歳。 東寺最高の学僧、空海の真髄を得たと評された。「東寺三宝」(ほかに師・頼宝、弟子・賢宝)の一人。真言教学の大家(ほかに高野・宥快、根来・頼瑜)の一人に数えられた。南都北嶺などから多数の聖教類を収集し、東寺教学の基礎を築く。それらは、後世のものを加え『観智院金剛蔵聖教』(重文)として伝わり、量質ともに日本の聖教中最高とされる。著作多く、東寺の歴史『東宝記(とうぼうき)』を編纂、ほかに『大日経疏演奥鈔』56巻など多数。 ◆賢宝 南北朝時代-室町時代前期の真言宗の学僧・賢宝(げんぽう、1333-1398)。男性。杲宝の弟子になり、1361年、師により灌頂を受ける。1389年、法印権大僧都(ごんのだいそうず)になる。当院2世院主。66歳。 東寺の密教哲学研究を完成させた。「東寺三宝」(ほかに頼宝、杲宝)の一人に数えられる。山科・安祥寺より五大虚空蔵菩薩を遷した。師と共に仏教典の蒐集・書写を行う。頼宝、杲宝が未完のまま残した密教哲学の研究を行う。43年間を費やし『大日経疏演奥鈔』56巻を完成させた。それらは、後世のものを加え『観智院金剛蔵聖教』(重文)として伝わる。著書多数。弟子に宗海、仁重など。 ◆宮本 武蔵 安土・桃山時代-江戸時代前期の剣客・宮本 武蔵(みやもと-むさし、1584/1582-1645)。男性。名は玄信、号は二天。美作国(岡山県)/播磨(兵庫県)の生まれ。武芸者・平田無二斎の次男ともいう。1592年頃、美作の宮本無二の養子になる。13歳/1594年、剣術に優れ、新当流の有馬喜兵衛との勝負に勝つ。以来、以後一度も負けなかったという。21歳の時に上洛した。1612年/1610年、舟島(巌流島)で佐々木小次郎と決闘し勝つ。大坂の陣(1614-1615)に参戦する。小倉藩主・小笠原忠真の客分として、1637年、島原の乱では軍監として出陣した。1640年、肥後熊本藩主・細川忠利に招かれ熊本千葉城址に住む。1643年、熊本・霊巌洞で『五巻の書(五輪書)』を書き始めた。1645年、『五巻の書』を弟子・寺尾孫之丞に譲る。著『兵法三十五箇条』。62歳。 二刀流(円明流、二天一流、宮本流)の開祖。日常での心身鍛錬、実戦での応用を説いた。書画などにも優れた。 ◆仏像 ◈客殿東の仏堂に安置されている本尊の「五大虚空蔵菩薩像」(重文)は、晩唐時代作という。 右(東)より獅子座の「金剛虚空蔵坐像」(75.4㎝)、象座の「宝光虚空蔵坐像」(75㎝)、中央の馬座の「法界虚空蔵坐像(金剛虚空蔵)」(73.5㎝)、孔雀座の「蓮華虚空蔵坐像」(70.6㎝)、迦楼羅(かるら)座の「業用(ごうよう)虚空蔵坐像」(70.1㎝)がある。 かつて唐の長安・青龍寺金堂の本尊だったという。青龍寺の恵果(けいか)の持仏ともいう。法界虚空蔵坐像の框座裏に墨書があり、平安時代前期、847年、山科・安祥寺の僧・恵運(えうん)阿闍梨が唐から持ち帰り、安祥寺金堂(上寺五大堂とも)に安置されたという。当時の唐長安では廃仏の気運があった。867年に恵運が著した『安祥寺伽藍縁起資財帳』にも「五大虚空蔵」と記されている。その後、南北朝時代、1373年に大風で金堂が倒壊する。本尊は砕けて塵、土に塗れた。1376年に東寺の2世・賢宝がその惨状を知り、その頃、安祥寺を管理していた勧修寺に請じた。五大堂から観智院に仏像を遷した。嘉慶年間(1387-1389)などに5度の修復を行っている。 なおこの時、賢宝は勧修寺にあった恵運が作成した『安祥寺伽藍縁起資財帳』の写本をさらに写している。写本は「観智院本」と呼ばれた。その後、観智院本は失われた。長安よりの仏像請来については異説もある。 虚空蔵とは無尽蔵の意であり、知恵を無尽に蔵していることをいう。菩薩に念じて記憶力を得るという「求聞持法」の虚空蔵といわれている。 木造、彩色、広葉樹(檜とも)の一本造(動物坐は別木)で、仏像は東から獅子、象、馬、孔雀、架空の生き物・迦楼羅(かるら、金翅鳥[こんしちょう、ガルーダ] )の上の蓮華座に乗る。像は細面の姿をしており、宋代の特徴があるという。眼には練玉、瓔珞(ようらく、胸飾り)も練物による。いずれもクスノキ材、一木造。 ◈「愛染明王(あいぜんみょうおう)坐像」は、江戸時代作になる。大日如来の化身とされ、愛欲貪染を浄菩提心にまで昇華させるという。西陣関連、縁結び、開運、子宝の信仰を集める。 木造、彩色、寄木造。 ◈「十一面観音坐像」2体は、鎌倉時代作・江戸時代作だった。かつて北野天満宮にあり懸仏であり、その後、東寺・観智院を経て、平等寺(下京区)の観音堂本尊として遷された。銅造。 ◆建築 ◈「客殿」(国宝)は、安土・桃山時代、1596年の伏見大地震により倒壊する。江戸時代前期、1605年に、豊臣秀吉正妻・北の政所(1549-1624)の寄進により10世・亮盛が再建した。 南東の「上段の間」、南西の「次の間」、北東の「羅城の間」、間の「暗の間(あんのま)」、北西の「使者の間」の5室からなる。 安土・桃山時代の書院造で、東南隅の座敷の上座間に押板形式の床の間壁貼付、違棚、棹縁天井、次の間とは竹の節欄間で間仕切りする。北隣の部屋に付書院、帳台構など住房機能を備えている。 三井寺光浄院客殿、勧学院客殿と同様の様式であり、安土・桃山時代の一般的な住宅形式を示している。僧侶の私房遺構として貴重であり、中世の住宅様式を残している。柱の間隔を畳割りで決めるなど、近世の書院造への過渡期の様式を見せる。 6間半7間、桁行12.7m、梁間13.7m、一重、入母屋造、妻入、車寄は正面軒唐破風付。杮葺。中門廊を突出させる。 ◈「中門」は、1間1間、一重、切妻造、総銅板葺。 ◈「本堂」がある。 ◆茶室 書院風の茶室「楓泉観(ふうせんかん)」は、室町時代に足利家、上流武士が集った。本席、奥の席、京間で貴賓口がある。本床には、樹齢800-1000年という南天の材が使われている。床の間に掛かる「楓泉観」の額は、山階宮晃親王(1816-1898)が揮毫した。 狩野氏信筆の襖絵「楼閣山水図」、中林竹洞筆「秋草図」で飾られている。本席の戸袋、腰襖に「東方朔図」が描かれている。 ◆文化財 ◈『観智院金剛蔵聖教』(重文)は、典籍、仏画、仏像を集めた。1万5千件以上ある。「東寺の三宝(頼宝、杲宝、賢宝)」が著した「疏(注釈書)」、収集の「経論(仏の教えを記した経とその注釈書)」による。質量ともに国内最高峰といわれている。江戸時代、13代・賢賀が一部の修理を施した。 ◈「観智院伝来文書典籍類」(重文)(京都府立総合資料館所蔵)。 ◈絹本著色「十一面観音図」1幅(重文)、鎌倉時代作。 ◆障壁画 ◈客殿上段に宮本武蔵(1584?-1645)筆の襖絵がある。床の間の「鷲の図」(1605)は、2羽の鷲が獲物を狙う様を描く。右上の1羽は天空を羽ばたく。左下の1羽は地上から飛び上がろうとしている。武蔵の二刀流開眼を告げた作品ともいわれる。 静の「竹林の図」では、竹は勢い良く天を指し交差している。 京都では珍しい武蔵の遺物とされる。吉岡一門を破った武蔵が命を狙われたため、一時当院に匿われていた。その際に描いたという。違棚付近にも描かれている。 ◈書院には、現代の画家・浜田泰介(1932-)による「春の朝」「初夏の芽」「秋の音」「新雪」が描かれている。 ◆庭園 客殿南に、現代、2017年に「涅槃禄-長者の庭」が新たに作庭された。真言宗立教開宗1200年慶讃事業になる。真言密教の無限の宇宙観、涅槃寂静の境地を表すという。 白川砂が敷かれた海の中央に岩礁の島が浮かんでいる。苔地、岩上に3本のアカマツが立ち、潮風は西(右手)から東へ吹く。2つの護岸石は東方向へ鋭く鈎爪のように張り出している。島の西には、低い石橋が渡され、その先の円石に繋がる。西端には巨大な平石が据えられ、苔地があり遠方の島を表している。 ◈客殿東の中庭に、枯山水式庭園の「四方正面の庭」がある。安土・桃山時代から伝わるという。植栽、護岸石にその特徴が残されている。 南北に長い庭面になっている。東寺創建時の礎石が置かれ、様々な植物が植えられている。北東の渡廊下先に滝口が組まれ、玉石の流れはやがて南西の海「涅槃禄-長者の庭」に滔滔と注いでいる。 ◈北に、茶室「楓泉観(ふうせんかん)」の露地庭がある。蹲踞、飛び石、延段、鹿威し、石灯籠などにより構成されている。 ツツジ、アジサイ、カエデなどの植栽が見られる。 ◈2つの坪庭がある。 ◈客殿南にかつて「五大の庭」があった。禅院式の枯山水式庭園であり1977年に白砂が入れられた。 「弘法大師行状絵巻」に因み、平安時代前期、806年に、遣唐使として渡った空海が、法具経典とともに船で日本に帰国する様が表現されていた。海難を龍神の加護により免れたとの逸話に因んでいた。 西の築山の洞窟石組は、唐の長安・越州を表し、東の築山である日本に向け、荒海を石組の遣唐船(渡海船)が進む。円文は荒れる海の渦を表し、船の先頭に独鈷杵(とっこしょ)が置かれていた。これは、嵐を鎮めるために空海が海に投じたものという。船を守護する鯱(しゃち)、右手斜め前に神亀、後方左手に龍神、鳥がそれぞれ石で表現されていた。 西の築山には、五大虚空蔵菩薩像を表す5個の石があり、礼拝石が立てられていた。 ◆櫛笥小路 門前に通じている「櫛笥小路(くしげ-こうじ)」は、東寺の食堂北側にある北大門から北総門までの参道をいう。 平安時代以来、当時と同じ道幅で残る京都市内で唯一の小路という。 ◆写経 写経ができる。 ◆樹木 オガタマノキ、クロガネモチ、ナツツバキが植えられている。 ◆年間行事 春季特別公開(3月20日-5月25日)、秋季特別公開(9月20日-11月25日)。 *普段は非公開、建物、室内は撮影禁止。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『事典 日本の名僧』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『京都大事典』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 日本の仏像 第43号 観音寺 国宝十一面観音と蟹満寺・国宝釈迦如来』、『週刊 仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』 、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『春期京都非公開文化財特別公開 拝観の手引』、『京のみどり No.98 2021年春』、ウェブサイト「東寺」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|