|

|

|

| * | |

| 全快地蔵 (京都市左京区) Zenkai-Jizo |

|

| 全快地蔵 | 全快地蔵 |

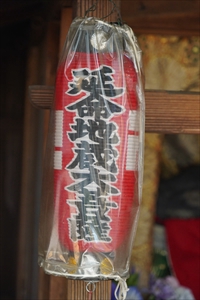

地蔵尊2体  延命地蔵大菩薩  奉納された千羽鶴  【参照】京都大学附属病院 |

京都大学医学部附属病院外来診療棟北東端に、南面して「全快地蔵(ぜんかい-じぞう)が祀られている。 詳細不明。延命地蔵大菩薩と称され、京大病院の入院患者のために祀られてきたという。病全快・平癒の信仰を集める。 ◆歴史年表 創建・変遷の詳細は不明。 近代、1899年、7⽉、京都帝国大学医科⼤学開設・医学科(内科学2講座・外科学2講座)が設置される。12⽉、 医科⼤学附属医院(現・京都大学医学部附属病院)が開設された。 この年以降、建物の建設に際して、旧地農地から出土した地蔵尊を祀ったともいう。 現代、1964年、三島由紀夫の小説『絹と明察』に登場する。 ◆三島 由紀夫 近現代の小説家・劇作家・三島 由紀夫(みしま-ゆきお、1925-1970)。男性。本名は平岡公威(きみたけ)。東京の生まれ。父・梓(あずさ)、母・倭文重(しずえ)の長男。1931年、学習院初等科に入り高等科まで学ぶ。この頃、文学活動を始め、日本浪漫派の影響を受けた。1944年、小説集『花ざかりの森』を刊行する。東京帝国大学法学部に入学し、1945年、勤労動員先の工場で日本敗戦を知る。1946年、川端康成の推薦で短編『煙草』を発表した。1947年、東大卒業し、大蔵省に勤務する。1948年、創作活動専念のため退職した。1949年、長編『仮面の告白』で作家地位を確立した。1950年、長編小説『愛の渇き』、『青の時代』を発表する。1951年、『禁色(きんじき)』を発表した。1952年、ギリシア訪問し、1954年、『潮騒(しおさい)』(新潮社文学賞)に結実する。1955年、戯曲『白蟻の巣』(岸田演劇賞)、1956年、到達点とされる『金閣寺』(読売文学賞)、戯曲集『近代能楽集』を刊行した。1958年、戯曲『鹿鳴館』、1959年、『鏡子の家』で戦後を描く。1960年、『宴(うたげ)のあと』、1961年、短編『憂国』で二・二六事件の青年将校を描いた。1963年、戦後民主主義に異を唱えた林房雄の評論『林房雄論』、1964年、『絹と明察』、1965年、戯曲『サド侯爵夫人』を相次いで発表した。自作『憂国』を映画化し、自ら製作・脚色・監督・主演する。1966年、『英霊の声』に至る。1967年、自衛隊に体験入隊し、1968年、民間防衛組織「楯(たて)の会」を結成した。1970年、最後の長編『豊饒の海』(全4巻)を完結した。11月、「楯の会」の学生・森田必勝ら4人と、自衛隊市ヶ谷駐屯地で決起を呼びかけ、果たせず総監室で割腹自殺した。(三島事件)。45歳。 小説のみならず、劇曲、評論と幅広く活躍した。古典的な美意識とエロス、ニヒリズムなどから、晩年にはナショナリズムに傾斜した。西欧的な芸術造形な劇作家としても優れた。墓地は多磨霊園にある。 ◆地蔵尊 地蔵尊は2体あり、板碑に肉彫りされている。左の地蔵尊はやや縦長で、右の地蔵尊は横幅がある。前掛けがあるため詳細は確認できない。 ◆文学 全快地蔵尊は、三島由紀夫(1925-1970)の小説『絹と明察』(1964)に登場する。 題材は、現代、1954年6月に起きた大争議である近江絹糸(おうみ-けんし)の労働争議にある。近江絹糸社長・夏川嘉久次( 駒沢は自らを「父」とし、家父長として従業員らは「子」とする旧弊の家族主義的な経営を行っていた。こうして、駒沢紡績は他社を圧倒する成功を収めていた。対抗する桜紡績社長・村川は、政財界の黒幕・岡野を使い、駒沢紡績内に労働争議を起すことを画策した。やがて、争議は人権闘争に展開し、3カ月後に会社側は敗北した。争議後まもなく、「民衆の敵」と指弾された駒沢は、脳血栓で倒れ京大病院に入院する。 岡野は知り合いの芸妓・菊乃を駒沢に接近させ、寮母として紡績工場に潜り込ませ内情を探らせていた。岡野と菊乃は病院に駒沢の見舞いに訪れた際に、構内に祀られていた全快地蔵を目にする。二人のやり取りがあり、菊乃は「全快した人は、退院するときに、(全快地蔵尊に)千羽鶴をお礼に下げて行くの。私、駒沢が治ったら、千羽鶴を五房作ってさし上げます、って、毎朝あそこへお祈りに行ってるんだけど」と答える。(第十章「駒沢善次郎の偉大」)。駒沢は死を迎えるにあたり、すべての人を「恕(ゆる)す」とする心情にいたった。菊乃の心には変化が生じている。岡野は生前の駒沢を軽蔑していた。駒沢の死後、駒沢の存在が自身にも浸み込んでいるのに気づかされた。 三島は数年来、父親(父性)の存在を題材にしてきた。小説では駒沢(夏川)を描いた。連載終了後に「書きたかったのは日本および日本人というものと、父親の問題」(「朝日新聞、1964年11月23日」)と明白に述べている。小説の意図は、「絹」の代表であり男性的権威の象徴である駒沢(夏川)の「勝利」とその再評価、「明察」側の西洋的知識人代表である岡野、根を下ろしていない輸入思想の持ち主の「敗北」だった。 翌1965年に、三島は虚構から現実の行動に向けて始動する。既に発表していた短編小説『憂国』(1961)の映画化を企画し、自ら脚色・監督・主演し完成させている。(1966年に劇場公開)。さらに同年、短編小説『英霊の声』も上梓した。自らの最終章へ向けた行動を暗示させた。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都⼤学医学部附属病院」、『決定版 三島由紀夫全集 10』、『絹と明察』、『近代文学のなかの"関西弁"』、ウェブサイト「三島由紀夫 『絹と明察』 、 朝倉克己 『近江絹糸「人権争議」はなぜ起きたか』、『近江絹糸「人権争議」の真実』-教育文化協会」、ウェブサイト「三島由紀夫文学館・蘇峰ふれあい館」 |