|

|

|

| 実報寺 (京都市東山区) Jippo-ji Temple |

|

| 実報寺 | 実報寺 |

|

|

山門  山門  山門  山門   本堂  本堂  本堂      開山本廟  題目笠塔婆  境内にある「鳥辺山墓地」  【参照】大谷墓地、奥上に清水寺がある。 |

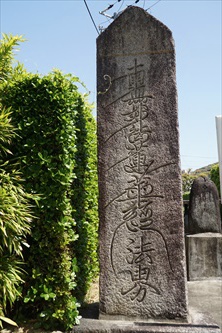

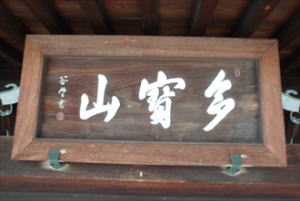

鳥辺山の広大な墓地の入り口に実報寺(じっぽう-じ)は建つ。山号は多宝山という。日蓮宗の要法寺の墓守寺だった。 日蓮宗。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 室町時代、1445年、要法寺の開祖・日尊(1265-1345)の菩提所になった。日尊により創建されたともいう。 ◆日尊 鎌倉時代中期-南北朝時代の日蓮宗の僧・日尊(にちぞん、1265-1345)。男性。奥州(岩手県)の生まれ。幼少で天台僧として出家する。1283年、奥州三迫六町目の地頭所で日目(にちもく)に師事する。1284年、身延の日蓮本弟子6人の一人、日興に師事する。1290年、大石寺塔頭・久成坊を開く。1299年、重須談所(北山本門寺)で日興より破門され、後に赦されたという。81歳。 諸国を遍歴し、36カ寺を建立したという。京都に法華堂(後の要法寺)を開く。弟子に日尹、日大がある。 ◆生田 検校 江戸時代前期-中期の箏曲家・生田 検校(いくた-けんぎょう、1656-1715)。詳細不明。男性。1685年以前に勾当、1696年、検校となり生田検校幾一を名乗る。1705年以前に七老。八橋検校門下の北島検校城春に箏曲を学ぶ。生田流を名乗り、角爪の創始、新しい調弦法を生んだともいう。60歳。 生田流箏曲の始祖。 墓は実報寺(東山区)にある。2009年、立て替えられ、棹石正面に「妙法 興隆院信入日寶」と刻まれている。 ◆川越 衡山 江戸時代中期-後期の医師・川越 衡山(1758-1828)。詳細不明。男性。父・京都の儒医・関海南の5男。中西深斎に古医方を学ぶ。霊鑑公主に仕え、1809年、典薬寮医師に補せられ、従六位上佐渡介に任せらる。1823年、従五位下佐渡守。著『傷寒論脈証式』など。71歳。 墓は実報寺(東山区)にある。 ◆紀 東暉 江戸時代中期-後期の画僧・紀 東暉(きの-とうき、1777-1839)。詳細不明。男性。紀広成(きの-ひろなり)。京都の生まれ。呉春、松村月渓谷に付く。1811年、師の没後は嵯峨・天龍寺前に移る。文政年間(1818-1830)、四条東洞院西に居を構えた。62歳。 四条派の写生画家だった。道釈人物画、仏画、後に聖霊、夜叉なども描く。弟子に百々広年、沢渡精斎、中村春亭などがある。 墓は実報寺(東山区)にある。 ◆幹山 伝七 江戸時代後期-近代の陶工・幹山 伝七(かんざん-でんしち、1821-1890)。男性。尾張・瀬戸(愛知県)の生まれ。加藤孝兵衛の3男。彦根藩の招きにより1857年-1862年、湖東焼で作陶する。慶応年間(1865-1868)、清水に丸窯による磁器製造を始める。1872年、京都府から「職業出精ノ者」として表彰、1875年、京都府勧業場御用掛に任命される。70歳。 内外の博覧会で受賞した。西洋絵具、石炭窯による磁器焼成なども試みた。 墓は実報寺(東山区)にある。 ◆お俊・伝兵衛 江戸時代中期、1738年(1734年とも)、釜座三条(釜座姉小路下ル)の呉服商・井筒屋伝兵衛(23歳)と、先斗町近江屋金七の抱え遊女・お俊(阿俊)(20歳)が、添えないために聖護院の森で心中したという。お俊の家は、東堀川通下立売下ル東にあったという。2人の墓は当初、要法寺にあった。聖護院の森はいまはなく、聖護院の東隣にある準堤堂に2人の墓(恋情塚)というものがある。 事件は、近松門左衛門の人形浄瑠璃「近頃河原達引(ちかごろかわらのたてびき)」の題材になる。 ◆鳥辺野 鳥辺野(とりべの)は、鳥部野、鳥戸野などとも記された。その区域は時代により変化しているが、現在は阿弥陀ヶ峰(鳥辺山)北麓の丘陵地帯を占めている。京都の三大葬送地(ほかに蓮台野、化野)の一つになっている。 かつて鳥辺野は、愛宕郡鳥部郷阿弥陀ヶ峰麓、北、西、南に広がっていた。平安時代以来、無常所(葬送地)として拓かれた。『日本紀略』には、826年に淳和天皇皇太子恒世親王(805-826)の葬送が記され文献初例という。一条天皇皇后定子(977-1001)の鳥戸野御陵(今熊野泉山)があり、藤原詮子(962-1002)、藤原道長(966-1027)、親鸞(1173-1262)もこの地で荼毘に付されたという。10世紀(901-1000)末-11世紀(1000-1001)初頭、鳥辺野では僧による焚死(焼死)が行われた。安土・桃山時代、豊国廟造営の際に、鳥辺野一帯での火葬が禁じられる。さらに、大谷廟の創立により葬送地は北麓に移され、実報寺など各寺院の墓地が次々に造営されていった。 ◆墓地 ◈日尊、2世・日大、江戸時代の箏曲家・生田検校、画家・紀東暉、医者・川越衡山、陶工・乾山伝七の墓がある。(『京都名家墳墓録』)。ほかに医者・三浦宗甫(?-1765)の墓もあるという。 ◈妙法院門跡侍医・三宅家の墓がある。 ◈江戸時代、聖護院の森で心中したお俊・伝兵衛の墓と伝えられるものがある。江戸時代後期、1866年に有志により立てられた。当寺は伝兵衛の菩提寺という。「妙法」「宗釈信士・妙秋信女」と刻まれている。 ◆笠塔婆 日尊が生前に建立した逆修供養の石塔・「題目笠塔婆」(4m)が立つ。南北朝時代のもので、「南無妙法蓮華経」と題目六字が刻まれている。上より宝珠、請花、四注屋根、基礎(蓮弁、格狭間)からなり、笠塔婆は板碑の先駆けになった。笠石は後補による。南北朝時代、日蓮宗では法華題目「南無妙法蓮華経」を刻んだものが現れている。 傍らに2世・日大の笠塔婆がある。南北朝時代作になる。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都大知典』、『京都市の地名』、『増補版 京都の医史跡探訪』 、『おんなの史跡を歩く』、『京都府の歴史散歩 中』 、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|