|

|

|

| 橋姫神社 (京都府宇治市) Hashihime-jinja Shrine |

|

| 橋姫神社 | 橋姫神社 |

|

|

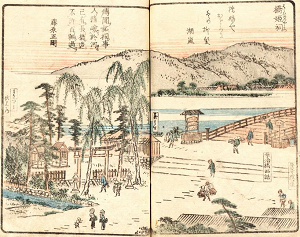

橋姫神社   摂社・住吉社、『源平盛衰記』には、「平等院の北東の方結の神の後より武者二騎…」とあるという。   宇治橋  旧宇治橋の「三の間」、宇治橋右岸  現在の宇治橋の「三の間」  「三の間」、川上に迫り出している。かつて橋姫(はしひめ)神社はここに祀られていた。  近くにある宇治七名水の一つ「公文水」  江戸時代の『宇治川両岸一覽』に描かれた「橋姫祠」(左半分)、宇治川、宇治橋西詰(右手)(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

宇治橋西詰近く、南に下がった地に橋の守り神とされる小社・橋姫神社(はしひめ-じんじゃ)がある。 祭神は、瀬織津比咩尊(せおりつひめのみこと、瀬織津媛)を祀る。 縁切りの神、悪縁切りとして信仰篤く、婚礼の列は社前を通ることを避けるという。 ◆歴史年表 創建の詳細は不明。かつて、宇治川上流の櫻谷に祀られていたという。 飛鳥時代、646年、大和・元興寺(がんこうじ)僧・道登(どうと)と道昭が、共同で宇治川に宇治橋を架けた。それ以来、橋の鎮護のために、宇治橋の橋の上、川の上流側にある張出部分「三の間(三ノ間)」に祀られていたという。 橋は幾度となく洪水により流出し、そのたびに架け替えられ、社殿も再建された。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、社殿は、宇治橋の川岸、西詰北の宇治茶師・上林味卜(みぼく)邸隣に遷された。この時、櫻の馬場(宇治川左岸)に祀られていた水運の神・住吉神社と合祀される。社は、味卜家が管理したという。 江戸時代、1756年、大洪水により堤防決壊し、社殿が流失した。(「橋姫流出之控」・「宇治上神社文書」) 近代、1870年/1868年、宇治川堤防決壊で社殿は流される。 1906年、現在の場所に遷された。 ◆道登 飛鳥時代の僧・道登(どうとう、?-?)。男性。山尻(背)恵満(やましろ-の-えまろ)の家から出たという。高句麗(朝鮮)に留学したとも、唐に渡り、嘉祥大師吉蔵に師事して三論宗を学んだともいう。元興寺(飛鳥寺)に住した。645年、十師の一人に任じられ、646年、道昭とともに宇治橋を架けたという。(「宇治橋断碑」、『日本霊異記』)。650年、長門(山口県)穴戸国国司による、白雉献上の際に祥瑞(しょうずい)と上奏し、白雉(はくち)に改元された。 ◆道昭 飛鳥時代の法相宗の僧・道昭(どうしょう、629-700)。男性。道照、俗姓は渡来系百済系の船連(ふねのむらじ)。河内国(大阪府)の生まれ。父・恵尺。出家し飛鳥・元興寺(飛鳥寺)に住し戒行を修した。653年、遣唐使の入唐学問僧として、長安・大慈恩の玄奘三蔵の弟子になる。経典・戒律・仏教学の三蔵、法相唯識を学ぶ。その高弟・窺基と親交を結ぶ。相州隆化寺の恵満に禅を学んだ。661年、帰国し、玄奘に授けられた仏舎利(釈迦の遺骨)・多数の経論をもたらす。662年、法興寺の南東隅に禅院を建て、経巻を安置した。唯識論を講じ参禅し、日本への禅伝来の初例とされ、以後は法相宗を広める。698年、薬師寺の繍仏の開眼導師になり、日本初の大僧正に任じられた。700年、西方を向き端坐して亡くなる。遺命により火葬(荼毘)に付された。僧侶としての火葬初例とも、中央有力者としては初例ともいう。71歳。 日本法相宗の開祖(法系は南寺伝)。各地に井戸を掘り、津済(渡)に船を設置し、橋を造るなどの社会事業を行う。宇治橋架橋については異説もある。弟子に行基(ぎょうき)らがいる。 ◆上林家 平安時代後期-鎌倉時代前期の栄西(1141-1215)は、茶を中国より伝え、明恵(1173-1232)は気候・風土に恵まれた宇治にもたらした。 南北朝時代、足利尊氏配下の赤井秀家(1350-?)は丹波・上林庄の地頭になり、上林秀家と名乗り上林家初代になった。室町時代後期、1504年頃に、上林家は宇治に茶園を持っていた。将軍・足利義満(1358-1408)は「宇治七名園」を指定し、宇治は高級品の産地とし知られる。将軍家庇護の下で、上林掃部(かんばやし-かもん)(宗印)は茶頭取になり、上林家の始祖になった。4子があり、長兄・久茂(掃部丞[かもんのじょう]、1542-1606)、紹喜(味卜[みぼく] )、秀慶(春松[しゅんしょう] )、政重(竹庵[ちくあん]-)は、それぞれ4家を興した。 安土・桃山時代、1560年頃に4子は丹波・上林郷を離れ後に宇治に定着した。初代・上林春松は、宇治橋西一丁に居を構え、豊臣秀吉(1536-1598)に重用される。1584年、秀吉は上林久茂・森氏の両氏に、味木・宇治大路氏の茶園を預け管理運営を委任した 。 江戸時代前期、1603年に、徳川家康(1543-1616)は上林一族に宇治茶の総支配を命じている。勘定奉行の配下に置き、知行を与え、代官に任じて御茶師全体の総括を担わせた。1633年、3代将軍・徳川家光(1604-1651)の時、御茶壺道中の制度化が行われる。江戸幕府・将軍家は、例年、自家用の茶を宇治の茶師から取り寄せた。江戸時代後期、1867年まで続けられた。 長兄・久茂の峯順家(六郎家・門太郎家)、末弟・政重の竹庵家(又兵衛家)は、各々お茶頭取として宇治郷の代官家になった。味ト家、春松家、久茂・次男(平入家)は、禁裏御所・徳川将軍家などへの御用を担う最高位の御物茶師に任じられている。直系意外では近江の牛加家、三入家、道庵家(上林姓に改姓)があった。 江戸時代後期、天保年間(1830-1844)に、江戸の茶商「山本山」6代目・山本徳翁(1811-1877)は、京都・宇治で玉露を考案したという。近代に入り、11代・上林春松はこの玉露を扱い繁栄した。近代以降で、上林春松家のみが茶業を続けている。 ◆三の間 かつて、宇治橋の上流側にある張出部分「三の間(三ノ間)」には、橋の守り神、橋姫が鎮座する橋姫神社が祀られていた。 宇治川の名水は、この三の間から汲まれ、茶の湯として茶人に尊ばれた。秀吉も汲み上げたという。 現在も、名水汲み上げの儀(10月第1日曜日)が行われている。 ◆伝承・物語 ◈祭神の瀬織津比咩尊は、女神であり橋姫とも称される。男神(離宮神)は橋姫のもとに毎夜通った。暁になるとおびただしい波の音がしたという。橋姫は「愛(は)し姫」の掛詞ともいわれる。平安時代以来、多くの歌に詠まれた。古歌「さむしろに衣片敷き今宵もや我を待つらん宇治の橋姫」(『古今和歌集』)とある。 ◈橋姫にまつわるいくつかの伝承がある。橋姫は身籠り悪阻(つわり)に苦んでいた。食事も受け付けず、夫に伊勢七磯の若布だけは食べたいと乞う。夫は橋姫のために伊勢に旅立ち、戻ることはなかった。橋姫が伊勢のある家に出向くと、老尼が現れる。尼が言うには、夫は海の竜王に捕らえられという。今夜、夫は当家を訪れることになっている。ただし、火にかけた鍋の中を、決して覗いてはいけないと告げた。果たして夫は現れ、先の古歌を繰り返し、橋姫との再会を約束して立ち去った。その後、夫のもう一人の妻もまた、橋姫に聞いた通りに夫に会おうと試みた。だが、鍋の中を覗いてしまう。現れた夫は橋姫を想う古歌を繰り返した。もう一人の妻は橋姫に嫉妬する。すべてのものが消えうせ、ただ、貝一つだけが残された。橋姫は再び家を訪れた。だが、家は跡形もなく消え去っていたという。 ◈橋姫神社は悪縁切りの神とされている。神は川の汚れを流すとされ、苦しみ、悪縁も消し去るとして信仰されてきた。社は、平安時代中期の『源氏物語』第45帖の『宇治十帖』1帖「橋姫」の舞台とされた。薫と宇治に住む八の宮、その姫君の大君(おおいきみ)と中君(なかのきみ)が登場する。光源氏の子・薫は大君に出会い、橋姫にたとえた歌を送る。「橋姫の心をくみて高瀬さす棹のしずくにぞ濡れぬる」。 ◈鬼女橋姫の話は、鎌倉時代の『平家物語』、その異本『源平盛衰記』の「剣巻」にも取り上げられている。 平安時代前期、第52代・嵯峨天皇の頃(809-825)、とある公家の娘は、男に心離れられる。娘は相手の女への嫉妬心に駆られた。娘は、貴船神社に7日間籠り、貴船大明神に鬼神に変えるようにと祈念する。この丑の刻参りの呪法により、明神は宇治川に浸るように告げる。 娘は顔に朱をさし、身に丹を塗り、髪を松脂で捏ね上げた。五つの角を立て、さらに鉄輪を被せ、三本の足に松明を結わえ、口には両端に火が付いた松明をくわえた。この奇体で宇治川に21日間浸り、生きながらに鬼と化した。相手の女と縁者などを次々に殺めていく。源頼光の四天王の一人・源綱は、夜、一条堀川の戻橋で一人の女に逢う。綱は女を家に送ることにし、馬に乗せた。途中、突如その女は鬼に変わり、綱の髪を掴み北西の空に飛び立つ。綱は鬚切で鬼の腕を斬り落とし、自らは北野の社に落ちたという。鬼は手を斬られたまま愛宕へと消え去ったという。 ◆摂社 橋姫神社の隣にある住吉社は、住吉明神を祀る。 ◆文学 江戸時代後期、1860年の名所案内記『宇治川両岸一覽』(著・暁晴翁、画・ 松川半山)に、「橋姫祠」として挿絵入りで記されている。 ◆名水 かつて、宇治に「宇治七名水」があり、飲料、茶の湯に用いられた。 宇治七名水は、1.桐原水(宇治上神社境内)、2.阿弥陀水(平等院鳳凰堂南崖)、3.法華水(平等院塔頭・浄土院の北)、4.公文水(橋姫神社付近)、5.泉殿(JR宇治駅北)、6.高浄水(こうじょうすい、泉殿付近)、7.百夜月井・桃の井(ももよづきのい、宇治町四番保)になる。 桐原水以外は廃絶するか、所在不詳とされている。 ◆年間行事 例祭(6月10日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『おんなの史跡を歩く』、『京都府の歴史散歩 下』、『京都大事典』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『京のしあわせめぐり55』、『源氏物語を歩く旅』、ウェブサイト「お茶のかんばやし」、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|