|

|

|

| 橋寺放生院(橋寺) (京都府宇治市) Hashidera-hojoin Temple |

|

| 橋寺放生院(橋寺) | 橋寺放生院(橋寺) |

|

|

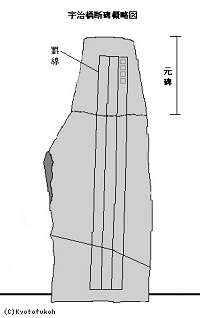

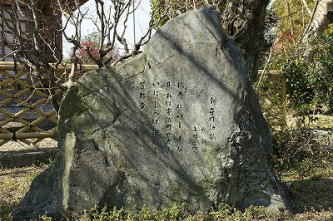

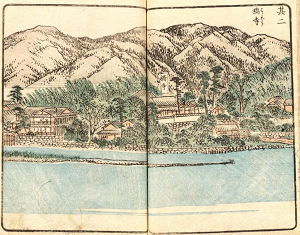

本堂   橋かけ観音   十二支守本尊  宇治橋断碑(重文)が納められている。   キリシタン燈籠  歌碑「新年同詠橋 橋寺にいしふみ見れば宇治川や大きいにしえは河超えかねき」  境内からかろうじて宇治橋、宇治川が望める。  【参照】宇治川の中州塔ノ島の浮島十三重の石塔(重文)  江戸時代の『宇治川両岸一覽』に記されている宇治川、橋寺(中央付近)(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

宇治橋の東の高台に橋寺放生院(はしでら-ほうじょう-いん)はある。 宇治川・宇治橋との関わりが深く、「橋寺(はしでら)」とも呼ばれる。「宇治橋の守り寺」「宇治橋管理の寺」といわれた。 正式には放生院常光寺といい、山号は雨宝山という。 真言律宗、本尊は地蔵菩薩立像。 京の通称寺霊場第44番、橋寺。 ◆歴史年表 創建の詳細は不明。 飛鳥時代、604年、厩戸王(聖徳太子)の発願により、秦河勝が宇治橋を架けた際に創建したともいう。(寺伝) 646年、道登・道昭(道登か道昭とも)が共同で宇治川に架橋した際に、架橋に先立ち創建したともいう。(「宇治橋断碑」)。橋の管理、守護のために地蔵尊を安置したという。 鎌倉時代、1281年、西大寺の叡尊(えいそん)は、宇治橋寺の堂供養を行う。(『感身学生記』)。再興された。 1284年、叡尊は宇治川での網代漁を停止する。(『帝王編年記』『勘仲記』) 1286年、叡尊は勧進により宇治橋の修造を行う。人馬魚類の霊を慰め、浮島に十三石塔(現存)を建立した。この時、橋寺では放生会を営み、以後、放生院の院号になったという。(『帝王編年記』『勘仲記』)。また、寺を修造したという。 第91代・後宇多天皇(在位1274-1287)により、寺領300石を贈られた。寺は、「宇治橋の守り寺」といわれ、宇治橋の管理を任される。以後、洪水・戦火の損壊の度に、橋再建の中心的な役割を担った。 室町時代、1479年、三室戸寺との争論では、放火により焼失した。(『大乗院寺社雑事記』)。幕府は三室戸寺に、寺領半分を充て放生院の修造を行うことを命じる。 1485年、南山城国一揆により、畠山長政の軍勢は宇治川以南より撤退する。(『後法興院記』) 江戸時代、1631年、焼失した。(「久世郡寺院明細書」)。その後、再建された。 1756年、宇治川大洪水により、浮島の十三重塔が流された際に、塔内に納められていた金銅舎利塔などが当寺に移され保管された。 1791年、境内より宇治橋断碑が発見される。 ◆秦 河勝 飛鳥時代の官人・政治家・軍政人・秦 河勝(はた-の-かわかつ、6世紀末-7世紀前半/? -650年代? )。男性。秦川勝、葛野秦造河勝、川勝秦公。山背国葛野(京都)の生まれ。飛鳥・小懇田(おわりだ)宮に仕えた。厩戸王(聖徳太子)の側近・舎人(とねり)になる。587年、物部守屋の追討戦に軍政人として従軍し討つ。物部守屋を討った功により、冠位は大仁、後に小徳に叙せられた。603年、厩戸王より授けられた仏像を譲り受け、秦氏の氏寺・蜂岡寺(後の広隆寺)を創建し安置したという。610年、来日した新羅・任那使人らの導者(接待役)を勤めた。622年、新羅の仏像を葛野の秦寺(広隆寺)に安置したともいう。644年、不尽(富士)川辺で大生部多(おおふべの-おお)が、蚕に似た虫を常世神(とこよのかみ)と称して祀った。河勝は、人心が惑わされるとして懲らしたという。 深草地域・葛野地域の渡来系氏族・秦氏の族長的地位(太秦)にあった。「ウツマサ」号の初代、爵位「大花上」を授けられた。猿楽(能楽)の始祖とされる。聖徳太子が河勝に命じ、天下太平のために翁の舞を演じさせたという。 ◆道登 飛鳥時代の僧・道登(どうとう、?-?)。男性。山尻(背)恵満(やましろ-の-えまろ)の家から出たという。高句麗(朝鮮)に留学したとも、唐に渡り、嘉祥大師吉蔵に師事して三論宗を学んだともいう。元興寺(飛鳥寺)に住した。645年、十師の一人に任じられ、646年、道昭とともに宇治橋を架けたという。(「宇治橋断碑」、『日本霊異記』)。650年、長門(山口県)穴戸国国司による、白雉献上の際に祥瑞(しょうずい)と上奏し、白雉(はくち)に改元された。 ◆道昭 飛鳥時代の法相宗の僧・道昭(どうしょう、629-700)。男性。道照、俗姓は渡来系百済系の船連(ふねのむらじ)。河内国(大阪府)の生まれ。父・恵尺。出家し飛鳥・元興寺(飛鳥寺)に住し戒行を修した。653年、遣唐使の入唐学問僧として、長安・大慈恩の玄奘三蔵の弟子になる。経典・戒律・仏教学の三蔵、法相唯識を学ぶ。その高弟・窺基と親交を結ぶ。相州隆化寺の恵満に禅を学んだ。661年、帰国し、玄奘に授けられた仏舎利(釈迦の遺骨)・多数の経論をもたらす。662年、法興寺の南東隅に禅院を建て、経巻を安置した。唯識論を講じ参禅し、日本への禅伝来の初例とされ、以後は法相宗を広める。698年、薬師寺の繍仏の開眼導師になり、日本初の大僧正に任じられた。700年、西方を向き端坐して亡くなる。遺命により火葬(荼毘)に付された。僧侶としての火葬初例とも、中央有力者としては初例ともいう。71歳。 日本法相宗の開祖(法系は南寺伝)。各地に井戸を掘り、津済(渡)に船を設置し、橋を造るなどの社会事業を行う。宇治橋架橋については異説もある。弟子に行基(ぎょうき)らがいる。 ◆叡尊 鎌倉時代前期-後期の律宗の僧・叡尊(えいそん/えいぞん、1201-1290)。男性。睿尊、字は思円、諡号は興正菩薩。大和国(奈良県)の生まれ。父・興福寺の学侶・慶玄、母・藤原氏。1207年、母を亡くし、醍醐寺門前の家の養子になり、醍醐寺に入り真言を学ぶ、1217年、叡賢を師として出家した。1234年、戒律の復興を志す。1235年、円晴(えんせい)が東大寺で『四分律行事鈔』講じたのを聞く。大和国西大寺に移る。1236年、東大寺で円晴、覚盛(かくじょう)、有厳らと自誓受戒し比丘になる。その後、大和・海竜王寺に移る。1238年、西大寺に住み、再興した。1262年、鎌倉幕府の北条時頼・実時に招かれて鎌倉に下り、北条一族・御家人などに授戒した。1269年、般若寺で「非人供養」する。1281年、蒙古来襲時に、伊勢神宮・石清水八幡宮で異国降伏の祈祷も行う。1285年、叡尊の申請による網代破却が行われた。著『梵網古迹文集』 (10巻) 、自叙伝『感身学正(かんじょうがくしょう)記』 (3巻) など。90歳。 後深草上皇(第89代)の帰依を受けた。戒律の復興に努め、律宗中興の祖になる。「非人」を文殊菩薩の化身とし6万人に授戒した。「非人宿」を造り救済を行う。弟子・忍性(にんしょう)と救済事業に尽くした。 1286年、宇治川の網代破却による殺生禁断を実行し、勧進により宇治橋、浮島の十三石塔を再興した。宇治茶の栽培を奨め、漁民の転業のために、川で布を晒す曝布業を奨励したという。 ◆上田 三四二 近現代の歌人・小説家・上田 三四二(うえだ-みよじ、1923-1989)。男性。兵庫県の生まれ。京都帝国大学医学部卒業後に、内科医として京都帝国大学病院に勤務した。歌誌『新月』に加わり作歌を始める。1961年、『斎藤茂吉論』により群像新人文学賞を受賞した。『逆縁』が小説部門最優秀作になる。1966年、結腸癌を手術し、以後、生死を見つめた作品を残す。1968年、「佐渡玄冬」により短歌研究賞を受賞する。1975年、第三歌集『湧井』により迢空賞、評論集『眩暈(げんうん)を鎮めるもの』により亀井勝一郎賞を受賞した。1979年、『うつしみ この内なる自然』が平林たい子賞を受賞する。著・評論『この世この生』、小説『惜身命』など。65歳。 アララギ派歌人であり、「青の会」結成した。放生院境内に歌碑が立つ。 ◆地蔵・仏像 ◈本堂の本尊「地蔵菩薩立像」(193㎝)(重文)は、鎌倉時代作という。均整の取れた美仏であり「橋寺地蔵」とも呼ばれている。鎌倉時代後期、1281年の再興の際に、叡尊による造立ともいう。本尊で厩戸王(聖徳太子)の念持仏をもとにしたという。旧本尊は胎内に納められたという。 截金文様で装飾され、右手に錫状、左手に宝珠を掲げる。精巧な細工の円光背を背負う。袈裟には盛り上げ彩色(胡粉で文様を盛り上げる)が施されている。 木造、寄木造、粉溜、彩色、玉眼。 ◈脇壇の「不動明王立像」(160㎝)(重文)は、平安時代後期作であり、叡尊による再興以前の本尊ともいう。等身大の木彫になる。岩座に立つ。 木造、古色、彫眼。 ◈「清凉寺式釈迦如来」は、清凉寺式釈迦像を坐像にしている。珍しい例という。 ◈ほかに、「阿弥陀如来」、「弁財天」などが安置されている。 ◈「十二支守本尊」は、右より千手観音菩薩(子)、虚空蔵菩薩(丑、寅)、文殊菩薩(卯)、普賢菩薩(辰、巳)、勢至菩薩(午)、大日如来(未、申)、不動明王(酉)、阿弥陀如来(戌、亥)になる。 ◆文化財 ◈江戸時代後期、1791年春に、放生院(常光寺)境内土中より「宇治橋断碑(うじばし-だんぴ)/宇治橋造橋断碑」(重文)が発見された。断碑とは、切断された碑の意味になる。「日本三古碑(ほかに群馬県・多古碑、宮城県・多賀城碑)」の一つに数えられている。 上部の原碑(3行27字)の建碑年代については、碑文中にある飛鳥時代、「大化二年(646年)」が有力とされる。また、奈良時代、天平年間(710-748)、平安時代前期、797年の同橋造替時ともいう。日本最古級の石碑になる。碑文の史実性とともに、上代韻文の一つとして文学的な意義もも評される。残存する原碑部分は、台形状、高さ45㎝、幅30㎝になる。 江戸時代後期、1793年に南北朝時代の歴史書『帝王編年記』(1364-1380成立)に記されていた大化2年条の原文をもとに、尾張の学者・小林亮適、内田宣経、小川雅宣、吉田重英、釈亮恵らにより六朝風の刻文が補われた。この下3分の2の復刻により、3行全24句96字の四言体銘文になった。現代、1965年5月に重要文化財に指定されている。 刻字は縦書で8句ごとに改行し、3行にわたり、外周・行間には罫線が引かれる。碑文は、宇治橋の架橋由緒を記している。宇治川の流れの速さ・渡河の不便さを述べ、山尻(背)恵満(やましろ-の-えまろ)の家から出た元興寺(がんごう-じ)僧・道登が、飛鳥時代、646年に架橋し、人畜を救ったと記している。なお、宇治橋造立は道昭によるともいう。(『続日本紀』)。 元号の使用初例は、大化の改新(645年)の「大化」とされる。以来、元号は7世紀中後期に断続的に用いられた。(『日本書紀』)。当時使われた木簡に元号の使用例は確認されていない。当院の断碑中の「大化二年」は、その初例の可能性がある。 背面には経緯が刻まれている。 碑文 浼浼橫流 其疾如箭 修[修征人 停騎成市 欲赴重深 人馬亡命 従古至今 莫知航葦] 世有釋子 名曰道登 出[自山尻 恵滿之家 大化二年 丙午之歳 構立此橋 濟度人畜] 即因微善 爰發大願 結[因此橋 成果彼岸 法界衆生 普同此願 夢裏空中 導其苦縁] (※[ ]内は補字部分) ◈鎌倉時代後期に建立された「浮島十三重塔」(重文)(1286)は、江戸時代中期、1756年の宇治川洪水により倒壊した。 この際に流出した経箱、経筒、舎利塔、紺紙金泥法華経などが当寺に保管されている。 ◆文学 江戸時代後期、1860年の名所案内記『宇治川両岸一覽』(著・暁晴翁、画・ 松川半山)に、橋寺は挿絵入りで記されている。 ◆歌碑 近現代の歌人・小説家・上田三四二(うえだ-みよじ、1923-1989)の歌碑が境内に立つ。「新年同詠橋 橋寺にいしふみ見れば宇治川や大きいにしえは河超えかねき」と刻まれている。 ◆年間行事 宇治橋断碑見学期間(5月1日-7月31日、9月1日-11月30日)。 *宇治橋断碑の撮影禁止。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 「宇治橋断碑-放生院」、ウェブサイト「『宇治橋断碑』銘文攷-第一行を中心として」、『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 下』、『昭和京都名所図会 7 南山城』、『新版 京のお地蔵さん』、『日本の名僧』、『京都古社寺辞典』、『仏像を旅する 京都』、ウェブサイト「国指定文化財等データベース-文化庁」、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|