|

|

|

| 西福寺・妙顕寺城跡 (京都市上京区) Saifuku-ji Temple |

|

| 西福寺・妙顕寺城跡 | 西福寺・妙顕寺城跡 |

|

|

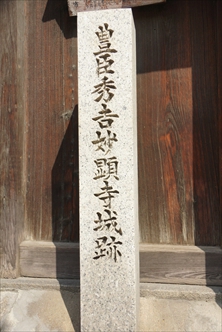

「豊臣秀吉妙顕寺城跡」の石標   付近に残る「古城町」の町名 |

西福寺(さいふく-じ)は、二条城の東に位置している。山門脇に「豊臣秀吉妙顕寺城跡(とよとみ-ひでよし-みょうけん-じ-じょう-あと)」の石標が立つ。 浄土真宗大谷派、本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 平安時代-鎌倉時代前期、この地には藤原冬嗣(775-826)の邸宅「閑院(かん-いん)」があった。 鎌倉時代、1259年、閑院は焼失している。 室町時代、1542年、妙顕寺は現在地(二条西洞院、西福寺付近)に再建された。 安土・桃山時代、1583年、旧9月、豊臣秀吉は寺を小川寺内に移転させる。跡地(現在地)に二条新邸(妙顕寺城)を築造し京都の政庁にした。(『兼見卿記』『貝塚御座所日記』)。邸宅周囲には堀があり、天守も建てられていた。 1587年、聚楽第の築造に伴い、二条新邸の政庁としての役割は終わる。秀吉は大坂城から聚楽第に移る。 安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)、この地に西福寺が建立される。 現代、1970年、3月、 京都市により石標が立てられた。 ◆藤原 冬嗣 奈良時代-平安時代前期の公卿・藤原 冬嗣(ふじわら-の-ふゆつぐ、775-826)。男性。通称は閑院大臣。父・北家・右大臣・藤原内麻呂、母・飛鳥部奈止麻呂の娘/百済永継(くだら-の-えいけい)の2男。806年、従五位下、第52代・嵯峨天皇の信任篤く、810年、平城太上天皇の変(薬子の変)を契機として、四位下で新設の初代・蔵人頭(くろうどのとう)に任じられる。式部大輔を経て、811年、参議になった。814年、従三位、自邸の閑院(平安左京三条二坊)に嵯峨天皇を迎え詩宴を催している。816年、権中納言、819年、正三位、大納言、821年、右大臣、825年、正二位で左大臣になった。「弘仁格式(きゃくしき)」「内裏式」を撰進し、漢詩は『文華秀麗集』、詩は『凌雲集』などに入る。52歳。 没後に正一位、太政大臣を追贈された。嵯峨天皇、第53代・淳和天皇の信を得た。娘・順子は第54代・仁明天皇の妃になり、道康親王(第55代・文徳天皇)を産む。次男・良房は嵯峨天皇皇女・潔姫(きよひめ)を妻に迎え、皇室との関係を深めた。藤原氏による摂関政治、北家繁栄の基礎を築く。一族子弟のための勧学院、施薬院、氏寺・興福寺に南円堂を建てた。 墓は宇治陵(宇治市)に包括されている。同域内の夫婦塚(赤塚)は冬嗣、妻・藤原美都子の夫婦墓ともいう。 ◆豊臣 秀吉 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀吉(とよとみ-ひでよし、1537-1598)。男性。幼名は日吉丸、初名は木下藤吉郎。小猿と呼ばれた。父・尾張国(愛知県)の百姓、織田信秀の足軽・木下弥右衛門、母・百姓の娘・なか(天瑞院)。1551年、家出し、後に今川氏の家臣・松下之綱、1554年、織田信長に仕える。1561年、浅野長勝の養女・ねねと結婚し、木下藤吉郎秀吉と名乗った。戦功を重ね、1573年、小谷城主、羽柴姓と筑前守、信長の天下統一にともない西国転戦した。1582年、備中高松城の毛利軍と戦いの最中に本能寺の変が起こり和睦した。軍を返し山崎で明智光秀を討つ。1584年、小牧・長久手で織田信雄、徳川家康の連合軍に敗れる。1585年、紀州根来と雑賀、四国・長宗我部元親を服した。関白に進む。1586年、聚楽第、広寺大仏造営に着手し、太政大臣に昇り豊臣の姓を賜わる。1587年、九州征討、聚楽第が完成する。10月、北野天満宮で北野大茶湯を催した。1588年、第107代・後陽成天皇が聚楽第を行幸する。検地、刀狩を行う。1590年、小田原の北条氏直らの征討、朝鮮使を聚楽第に引見した。1591年、利休を自刃させる。1592年、文禄の役を始めた。甥の養子・秀次に関白職を譲り、太閤と称した。1593年、側室淀殿に秀頼が生まれると、1595年、秀次を謀反人として切腹させ、妻妾子女らも処刑した。1597年-1598年、朝鮮を攻めた慶長の役に敗れた。1598年、3月、醍醐寺で「醍醐の花見」を行う。8月、伏見城で没した。62歳。 「普請狂」と称された。京都で「都市改造」を行う。1585年-1591年、洛中検地・洛中地子免除(1591)、1586年よりの方広寺大仏建設、1586年-1587年、聚楽第・周辺の武家邸宅街建設、1589年、禁裏・公家町の修造整備、1590年、新町割建設(短冊形町割)、1590年、三条大橋などの橋梁・道路建設、1591年、御土居築造、寺院街(寺町・寺之内)建設、1595年、方広寺大仏、1597年、伏見城を建てた。ほか、関所廃止、楽市・楽座制、重要都市・鉱山直轄、貨幣鋳造、太閤検地・刀狩、伏見の城下町化、宇治川の整備、倭寇取締、朱印貿易などを進めた。没後、豊国廟に豊国大明神として祀られた。 ◆前田 玄以 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・前田 玄以(まえだ-げんい、1539-1602)。男性。名は宗向、孫十郎基勝、号は半夢斎、策勝軒。美濃(岐阜県)の生まれ。父・前田基光。村井貞勝の娘婿。比叡山で出家し、尾張・小松寺の僧になる。織田信長臣下になる。1575年、信長の嫡子・信忠付の近習になった。1579年、信長の命で信忠の家臣になる。1582年、本能寺の変で信忠が自害し、その嫡男・三法師(秀信)とともに岐阜に逃れ清須に赴き保護した。この功により、1583年-1600年、信忠の弟・信雄より京都奉行に任じられる。以後、17年間在職し禁裡御用地・門跡領・寺社領管理などを行う。この間に朝廷から「徳善院」の称号を授かった。1584年、豊臣秀吉に仕え、右筆(ゆうひつ)ともいう。その信厚く、1585年、丹波亀山5万石を給される。1588年、第107代・後陽成天皇の聚楽第行幸で奉行、寺社奉行で当初はキリシタンを弾圧した。1595年、豊臣秀次の問責に当たり、妻妾を亀山に預った。1598年、豊臣政権下五奉行の1人に任じられた。同年、秀吉没後、徳川家康と石田三成の対立では三成方に属した。1600年、秀吉没後、遺骸を伏見城から阿弥陀ヶ峰に密かに葬送した。豊国社造営の普請奉行を務める。家康を討つよう長束正家・増田長盛らと諸大名に命じた。関ヶ原の戦は西軍に与し、大坂城に居り参戦しなかった。東軍・徳川方に通じ、戦後、京都所司代の職は解かれる。金剛寺(河内長野)に謹慎になり、家康に許され丹波亀山の本領安堵、初代藩主になる。64歳。 故事・典例・故実に通じ、千利休に茶を学んだ。秀吉の京都屋敷(妙顕寺城)の普請奉行になる。留守役を預かる。 墓は妙心寺・蟠桃院(右京区)、専念寺(左京区)にある。法名は「徳善院殿天涼以公大居士」になる。 ◆本尊 本尊の「阿弥陀如来」は、飛鳥時代の厩戸王(うまやどのおう、聖徳太子、574-622)作ともいう。 ◆西福寺 安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)に、この地に西福寺が建立される。 祐伝(?-?)が本願寺・教如(1558-1614))に帰依した。尾張国熱田にあった空海が開基とされる寺を次男に譲り、この地に開いたという。真言宗より浄土真宗大谷派に改める。 ◆閑院 「閑院(かんいん)」は、奈良時代-平安時代前期の藤原冬嗣(775-826)に始まる邸宅だった。平安京二条大路の南、西洞院大路の西にあった。方1町の広さがあった。いずれも里内裏になった東三条院、堀川院に挟まれていた。 冬嗣の時に第52代・嵯峨天皇(786-842)が行幸している。その後、藤原兼通(925-977)が所有し、子・朝光(951-995)も一時期居住した。平安時代末-鎌倉時代中期まで里内裏になっている。鎌倉時代中期、1259年に焼失した。 ◆妙顕寺 妙顕寺は、鎌倉時代後期、1321年に、日像が第96代・後醍醐天皇より御溝傍今小路に寺領を贈られ、京都初の日蓮宗道場として建立する。その後、寺地は各所に移されている。 室町時代後期、1542年に、現在の西福寺付近の二条西洞院に再建された。安土・桃山時代、1583年に、豊臣秀吉の都市改造により現在地(寺之内地区、上京区押小路小川西入ル)へ移される。同年に大坂城造営に着手すると共に京都では妙顕寺を首都経営の拠点にした。 ◆妙顕寺城 二条新邸(妙顕寺城)は、現在の西福寺一帯にあったという。詳細は不明。現在、遺構はない。 安土・桃山時代、1583年-1587年に存在した。豊臣秀吉は、前田玄以(1539-1602)を奉行とした。1584年旧4月に周囲に堀が巡らされ、天主閣も築かれた。城郭としての機能を備えていたとみられている。1585年旧7月に、ほぼ完成している。秀吉が上洛した際には宿舎に充てられたという。1587年には聚楽第が完成しており、秀吉は妙顕寺城をあまり利用しなかった。後に豊臣政権五奉行の1人になる以玄の居館になり政務にあたった。(『貝塚御座所日記』) 江戸時代、秀吉邸跡地には牢屋敷が建てられる。江戸時代前期、1708年の大火により焼失し、牢屋敷は六角獄舎に移されている。 妙顕寺城があったことから「古城町(ふるしろ-ちょう)」、「下古城町(しもふるしろ-ちょう)」の地名がいまも残されている。 ◆遺跡 現代、2007年に、現在地の西隣の押堀町で、発掘調査が行われた。舟入とみられる遺構(幅10m、深さ1.4m)が見つかり、内部に泥土の堆積があり、水が溜まっていた。 調査地の西側に堀川があったことから、この地は、妙顕寺城への積み荷の集積場だった可能性がある。安土・桃山時代-江戸時代前期の幕臣・土井利勝(1573-1644)の屋敷があり、17世紀(1601-1700)前半に埋められている。 *非公開。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』、『京都大事典』、『京都歴史案内』、『京都府の歴史散歩 上』、『続・京都史跡事典』 、『京都 秀吉の時代-つちの中から』、『京 no.55』、『京都戦国武将の寺をゆく』、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|