|

|

|

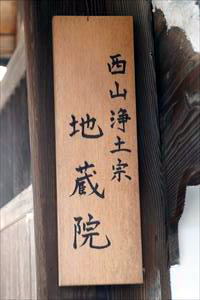

| 地蔵院 (京都府長岡京市) Jizo-in Temple |

|

| 地蔵院 | 地蔵院 |

|

|

|

長岡京市金ケ原(かねがはら)の丘陵地に地蔵院(じぞう-いん)はある。当院は、鎌倉時代の第83代・土御門天皇を追悼した金原寺の別院だったという。山号は佛龍山という。 西山浄土宗、本尊は阿弥陀如来立像を安置する。 ◆歴史年表 平安時代、大同年間(806-810)、開山は伝教大師(最澄、767-822)によるという。 鎌倉時代、1231年、第83代・土御門天皇の没後、母の承明門院により、字・金原寺に金原法華堂(金原御堂)が建立され、天皇の遺骨が安置された。その後、堂宇の管理のために金原寺が創建されたという。地蔵院は金原寺の別院だったという。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)で類焼した。 安土・桃山時代、1582年、山崎合戦で兵火で焼失した。 江戸時代、享保年間(1716-1736)、現在地へ移転した。以後、浄土宗の僧が住持し、西山浄土宗総本山・光明寺の末寺になる。 現代、1994年、本尊を修復した。 ◆土御門 天皇 鎌倉時代前期-中期の第83代・土御門 天皇(つちみかど-てんのう、1195-1231)。男性。為仁(ためひと)。京都の生まれ。父・第82代・後鳥羽天皇、母・内大臣・源通親の娘(実父は法印能円)の在子(ざいし、承明門院)の第1皇子。1198年、4歳で鳥羽天皇の皇太子になり即位した。父・後鳥羽上皇の院政下に置かれる。上皇は、異母弟・守成を寵愛し、その命により、1210年、守成(もりなり)親王(第84代・順徳天皇)に譲位した。1221年、承久(じょうきゅう)の乱で、上皇の倒幕計画に関与しなかった。乱後、後鳥羽上皇・順徳上皇の配流を聞き、自ら幕府に申請して土佐国に配流になる。後に阿波国に移り、同地で没した。土佐院、阿波院とも呼ばれる。和歌にすぐれ、『土御門院御百首』などがある。「新三十六人撰」のひとり。阿波(岡山県)で没した。37歳。 阿波の池の谷で火葬され、遺骨は母・承明門院により金原陵(長岡京市)に移葬された。火葬塚(鳴門市)があり、阿波神社が祀られている。鳴門市里浦町にも伝承地がある。 通親の系譜には、養子に法然弟子・証空(1177?-1247、西山上人)がある。 ◆仏像 本尊の「阿弥陀如来立像」は、平安時代作という。かつて薬師如来像だった。台座に「本山金原寺当仏」の墨書銘があり、金原寺との関りがあるとみられている。現代、1994年に修造されている。 ◆金原寺 鎌倉時代中期、1231年、第83代・土御門天皇が配流先の阿波国で亡くなる。遺骸は、阿波の池の谷で火葬された。遺骨は、京都に入ることを許されなかった。母の承明門院により、字・金原寺に金原法華堂(金原御堂)が建立され安置される。 後に、堂宇の管理のために金原寺が創建されたという。当院は、金原寺の別院という。 ◆断層 京都盆地中部西縁に、灰方断層・光明寺断層・西山断層・金ヶ原断層がある。これらは、北西延長部で1つになり、老ノ坂断層(亀岡断層)になる。さらに亀岡盆地の東縁、北西の京都・西山断層帯北西半部(亀岡断層帯)に繋がっている。断層の長さ20km。 京都盆地南西隅、天王山の東北側山麓に金ヶ原断層があり、その東側の光明寺断層とともに、盆地側が低下する低断層崖が見られる。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 『京都おとくに歴史を歩く』 、『京都の歴史災害』、ウェブサイト「地蔵院」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|