|

|

|

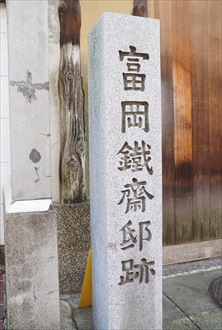

| 富岡鉄斎邸跡 (京都市上京区) Ruins of Tomioka,Tessai Residence |

|

| 富岡鉄斎邸跡 | 富岡鉄斎邸跡 |

|

|

|

室町通一条下ル薬屋町に「富岡鉄斎邸跡(とみおか-てっさい-ていあと)」の石標が立つ。かつてこの地に、日本画家・富岡鉄斎が住んだ。 現在、旧邸は京都府議会公舎として使われている。 ◆歴史年表 近代、1882年-1924年、画家・富岡鉄斎がこの地、薬屋町に住む。この地で画業に専念し、多くの大作を生んだ。 1924年、鉄斎はこの地で没する。 現代、1947年、第二次世界大戦中とも、京都府が購入し、現在は京都府議会公舎として使われている。 1981年、上京文化振興会により石標が立てられた。 ◆富岡鉄斎 江戸時代後期-近代の儒者・南画家・富岡鉄斎(とみおか-てっさい、1836-1924)。男性。名は猷輔、道節、百練。字は無倦(むけん)、号は裕軒、鉄斎、鉄崖、鉄道人など多い。京都の生まれ。父・三条室町の法衣商・十一屋伝兵衛・富岡維叙(これのぶ)の次男。家は石門心学を家学とした。15歳頃、平田篤胤門人・大国隆正に国学、岩垣月洲に儒学を学ぶ。19歳頃、大角南耕、窪田雪鷹に南画を学ぶ。20歳頃(15歳頃とも)、心性寺(しんしょう-じ)の大田垣蓮月の学僕として住み込み影響を受けた。春日潜庵に陽明学を学ぶ。梅田雲浜に学ぶ。勤王家と親交があった。頼三樹三郎、板倉槐堂、藤本鉄石、山中信天翁、木戸孝允、貫名海屋、中島棕隠らと親交する。近代以降、各地を旅行し、奈良・石上神宮、和泉・大鳥神社、嵯峨・車折神社宮司(1888-1896)になる。1881年、京都に帰り画業に専念した。1896年、田能村直入、谷口藹山らと日本南画協会を発足させた。1917年、帝室技芸員、1919年、帝国美術院会員に任ぜられる。 自らは儒者と称した。国学、漢学、仏教、詩文を学び、博学多識であり、稀覯書の収集も行う。余業の絵は、神社復興の費用捻出に役立てた。独学で南画、明清画、大和絵、写生を学ぶ。風景、花鳥、人物など2万点以上を描く。書画叢談と称し、晩年に傑作を残す。代表作「不尽山全頂図」「旧蝦夷風俗図」など。89歳。 墓は是住院(西京区)にある。 ◆建築 現存する建物には、近代、1882年-1924年、富岡鉄斎が住んでいた。現代、1947年に京都府により購入される。現在は、京都府議会公舎として使われている。 ◈「表門」は、竹組門扉、瓦葺屋根。 ◈「母屋」は、和風2階建になる。 ◈南端の「洋館3階建」は、鉄斎生前に書庫として建てられ、「賜国書楼」と呼ばれていた。 ◈晩年に建てられた画室「無量寿佛堂」は現存しない。 庭園も残る。府有敷地合計1,280.19㎡、府有建物合計600.86㎡。 *内部は通常非公開 *参考文献・資料 『京都大事典』、『昭和京都名所図会 5 洛中』 、『上京幕末「大政奉還その前夜」』、、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|