|

|

|

| 大行寺 (京都市下京区) Daigyo-ji Temple |

|

| 大行寺 | 大行寺 |

|

|

仏足跡  仏足跡 |

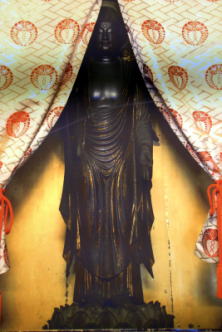

大行寺(だいぎょう-じ)は、仏光寺の北にある。長谷山(ちょうこく-ざん)北ノ院という。 真宗仏光寺派本山仏光寺の山内寺院、本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 江戸時代、1818年(寺伝)/1821年、12月25日、豊臣秀吉の月見御殿跡(高倉西奥之町、洛東二条)に、学頭権少都・信暁により建立された。 1826年、ドイツ人医師・博物学者・シーボルトは、知恩院、祗園社、清水寺、大行寺、方広寺、三十三間堂などを訪れている。 1848年、12月2日 現在地に移された。(寺伝) 1853年、4世・神幢により現在地に移されたともいう。佛光寺の一院になる。 1864年、禁門の変の兵火により焼失した。仏足跡も焼失する。 近代、1929年、現在の建物が再建される。 現代、1987年、仏足跡が原図を基に復元された。 ◆信暁学頭 江戸時代中期-後期の僧・信暁学頭(しんぎょう-がくとう、1773?-1858)。詳細不明。男性。岐阜大垣の清和源氏の譲り寺の生まれという。権少僧都。仏光門主23代・随応、24代・随念、25代・真達の師範だった。1818年/1821年、月見御殿跡(高倉西奥之町)に大行寺を創建した。「御勧章」、仏光版「教行信証」を開版する。著『山海里(さんかいり)』36巻、ほか多数。85歳。 葬列は大行寺・佛光寺本廟(3km)まで続き、先頭到着後も大行寺ではまだ葬列呼出しをしていたという。教団に2人しかいない真宗最高位の学頭の一人に数えられる。 ◆快慶 平安時代後期-鎌倉時代前期の仏師・快慶(かいけい、?-?)。詳細不明。男性。号は安阿弥(あんなみ)、法名は安阿弥陀仏。署名は仏師快慶、丹波講師(たんばこうじ)、越後法橋、巧匠安阿弥陀仏、法橋快慶、法眼快慶など。運慶の父・康慶の弟子、運慶の門弟ともいう。1183年、運慶が発願した法華経の結縁(けちえん)者の一人になる。1189年、 興福寺旧蔵・弥勒菩薩像(ボストン美術館蔵)、建久年間 (1190-1199) 、 東大寺復興の造仏に運慶を助けた。1192年/1194年頃、重源の建立した兵庫浄土寺・阿弥陀三尊像、1201年、東大寺・僧形八幡神像、1202年、東大寺俊乗堂・阿弥陀如来像、建仁年間(1201-1204)、東大寺公慶堂・地蔵菩薩像、奈良・文殊院・文殊五尊像(?)、1203年、運慶らと合作の代表作である東大寺南大門・金剛力士像などがある。1236年まで造仏した。 慶派仏師であり、運慶と並び鎌倉時代を代表した。30点近くの作品、現存遺作は20点ある。作風は藤原様式、宋の新様式を取り入れた。写実的、優美で安阿弥様式と呼ばれ、後世まで影響を与えた。東大寺中興の重源(ちょうげん)に師事し、阿弥陀信仰し熱心な浄土教信者だった。 ◆英月 現代の大行寺住持・英月(えいげつ、1971-)。女性。京都市の生まれ。真宗佛光寺派・大行寺の長女。大阪青山短期大学時に、KBS京都テレビで気象予報・レポーターを務める。1992年 大和銀行(現・りそな)本店信託部に入行し、通常業務・行内ニュースも担当した。僧侶との35回の見合いのストレスから一時聴力を失う。2001年、29歳で単身渡米し、大半をスラム街に暮らした。ラジオCМ、ポスターモデル、映画出演、ホテル、レストラン、カフェ、お節製造販売、語学学校受付など様々な仕事をした。北米唯一の日本語ラジオ放送「サンフランシスコラジオ毎日」にパーソナリティになった。現地で「写経の会」を主宰し、親鸞の詩形式偈文『正信偈(しょうじんげ)』と出遭う。寺院建立を計画していた。2010年、副住職の弟が突然に還俗し、大行寺後継のために帰国し副住職になる。大谷大学教授・一楽真に学んだ。2015年、9世住職に就く。著『二河白道ものがたり』など。 写経の会・法話会を続けており、全国から参加者がある。メディア出演なども多い。 ◆仏像 本尊の「阿弥陀如来立像」(82.1㎝)(重文)は、本堂に安置されている。厨子内に納められる。鎌倉時代前期(13世紀前半)の仏師・快慶(?-?)の晩年作とされる。足下ほぞ外側に「巧匠法眼快慶」の墨書銘がある。晩年の法眼叙任した法眼時代(1208-1210?)の秀作とされる。江戸時代後期、1864年の禁門の変では奇跡的に焼失を免れた。 上品下生印を結ぶ。作風は理知的、端正、絵画的、繊細であり、「安阿弥様(あんなみよう/あんあみよう)」と呼ばれる。衣文は腿の側面を際立たせる。甲高の小さめの足に表現されている。快慶流の典型になる。 木造、ヒノキ材とみられる寄木造、粉溜、漆箔、玉眼。 ◆建築 ◈現在の「本堂」は、近代、1929年6月30日に再建された。 ◈「山門」は、現代、1992年10月に建立された。 ◆文化財 版画「二河白道(にが-びゃくどう)図 皇都 大行寺蔵板」がある。詳細不明。二河白道が描かれている。版木は焼失した。現在は、二曲屏風に表装されている。 中国・唐の善導(613-681)の『観無量寿経疏』に説かれた比喩を図示した。浄土諸宗では、鎌倉時代以降に制作された。大行寺蔵板では、西に進む者に、群衆悪獣、身なりの良い二人の僧侶が迫る。北側に水、南側に火の二河があり、その間に細い白道が通じている。手前に釈迦が立ち白道を進むことを勧め、向岸では阿弥陀仏が迎えている。白道は、浄土信仰者が進む清浄な願往生心の譬えになる。 ◆仏足跡 釈迦(前463-前383年/前565-前485)没後、偶像になる仏像はなかった。人々は菩提樹の樹下に集う聖樹信仰や、説法地の石に刻んだ足跡を通じて釈迦を偲んでいた。 仏足跡(ぶっそく-せき)の信仰は、紀元前2世紀に、南インドのキストナ(クリシュナー)河流域で始まったという。中流域のナーガールジュナコンダからは、仏足跡礼拝石板彫刻・仏足跡が出土している。前1世紀にガンダーラ地方で礼拝対象としての仏足跡が出現した。 日本最古の仏足跡は、奈良時代、752年に建立の、奈良・薬師寺の雙足仏足跡(薬師寺系)になる。爪先を手前に向けている。インド、中国を経て日本にもたらされた。鎌倉時代に 大行寺の「仏足跡」は、江戸時代後期、1856年の寺の建立時に、信暁学頭により建碑された。その後、1864年の禁門の変により焼失し、断石2個(30㎝四方)だけが残されていた。現代、1987年12月に原図を基に123年ぶりに復元された。 現在、仏足石には貞極系、大行寺系(酉阿系)、良定・東雲山水系、薬師寺系の4系統があるという。大行寺のものは、足裏の足の指先すべてに卍印(卍花文相)が入るのが特徴とされる。その他の部分には、金剛杵相、双魚相、宝瓶相、法螺貝、梵王頂相、中央に千輻輪相などの模様(足指紋)が彫られている。これらを合わせて「瑞祥七相」という。黒御影石。 ◆月見御殿 旧境内地は、豊臣秀吉が月を賞したという月見御殿跡(高倉西奥之町)に建てられたという。詳細は不明。 ◆水琴窟 水琴窟がある。信楽焼の甕(かめ)を地上に出している。 ◆草花樹 春に梅、椿、初夏にアガパンサス、牡丹、卯の花、ツツジ、夏に水連、蓮、秋に門前のモミジ、ハゼ、柿の葉の紅葉などが見られる。 ◆修行体験 写経の会(奇数月の第3土曜日13:30-)、法話会(偶数月の第3土曜日)。 ◆年間行事 修正会・新年の集い(1月初旬日)、永代経法要・学頭会(6月初旬)、報恩講法要(12月初旬)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 ウェブサイト「大行寺」、『京都大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 5 洛中』 、『仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、『仏教の考古学 上巻』、『拝観の手引-第46回 京都非公開文化財特別公開』、『仏像を旅する京都』、『二河白道ものがたり』、『あなたがあなたのままで輝くためのほんの少しの心がけ』、『お見合い35回にうんざりしてアメリカに家出して僧侶になって帰ってきました。』、ウェブサイト「システムブレーン」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|