|

|

|

| 物集女車塚古墳 (京都府向日市) Мounded tomb of Mozume Kurumazuka |

|

| 物集女車塚古墳 | 物集女車塚古墳 |

|

|

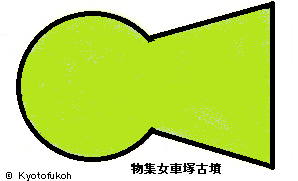

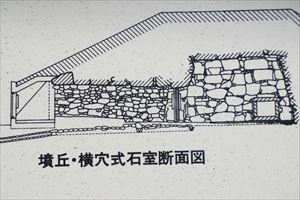

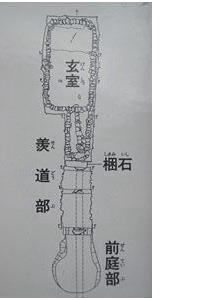

「史跡乙訓古墳群 物集女車塚古墳」    車塚古墳北側  車塚古墳全景、左上が物集街道、説明板より 車塚古墳全景、左上が物集街道、説明板より 二段築成のテラス(平坦)部  前方後円墳の平面形状  全景図、北は左斜め上になる、上に前方部、下に後円部、説明板より  玄室、石棺(下)、説明板より  石室床面、小石が敷かれていた。説明板より  床面下部の排水溝、説明板より  石室断面図、右端が石室になる。説明板より  上から見た石室見取り図、説明板より  復元された排水溝  |

向日市物集女町(もずめ-ちょう)に、物集女車塚古墳(もずめ-くるまづか-こふん)がある。国史跡乙訓古墳群の一つになる。 「車塚」とは、平安時代、第53代・淳和天皇の霊柩車を納めた地との伝承に因んでいる。 ◆歴史年表 古墳時代後期(6世紀[501-600]中頃)/520年頃、現在の前方後円墳が築造された。 江戸時代、幕府は一時、この地を淳和天皇陵とした。 1860年代、「前方後円に築たる古墳」と記されている。小塩山に淳和天皇陵が遷され、その後、この地は淳和天皇の霊柩車を埋めた塚と伝承された。 近代、1926年、物集女街道の拡張により、古墳前方部の一部が削られた。 1931年、考古学者・梅原末治により踏査、略測が実施され、前方後円墳とされた。 現代、1983年以降、考古学調査が行われた。墳丘、構築手順、埴輪列、葺石、石室の状況が明らかになった。 1984年、京都府の指定文化財になる。 1992-1994年、古墳整備事業が行われた。 1995年、横穴式石室を含め整備が完了した。 ◆継体 天皇 飛鳥時代の第26代・継体 天皇(けいたい-てんのう、?-531/527/534?)。男性。男大迹(おおど)。第15代・応神天皇の 5世の孫。父・彦主人王(ひこうしのおう)、母・第24代・仁賢(にんけん)天皇の娘・振媛(ふるひめ)。507年、第25代・武烈天皇の没後、後嗣子がなく、大伴金村(おおともの-かなむら)・物部麁鹿火(もののべの-あらかび)らに、越前(近淡海国とも)から迎えられ、樟葉宮(くずはのみや)で即位した。仁賢天皇皇女・手白香皇女(たしらかのひめみこ)を皇后にした。都は、山背国(山城国)・筒城宮(つつきのみや)、弟国宮(おとくにのみや)と移り、即位後20年にようやく、大和・磐余玉穂宮(いわれのたまほのみや)に入ったという。朝鮮の新羅、百済などの争いに、近江毛野(おうみの-けの)を派遣し軍事援助などを行う。任那 4県の割譲などにより、日本の影響が衰えた。仏教は渡来人により伝わる。527年-528年、任那(みまな)をめぐる日本と新羅の争いの中で、地方の筑紫(つくし)国造による磐井(いわい)の乱が起こり、大和政権が揺らぐ。 陵墓は大阪・三嶋藍野陵(みしまあいのみささぎ)になる。 ◆梅原 末治 近現代の考古学者・梅原 末治(うめはら-すえじ、1893-1983)。男性。大阪府の生れ。同志社卒業後、京都大学文学部史学科で資料整理に従事した。考古学者・浜田耕作・内藤湖南・富岡謙蔵らに師事した。1922年、江田船山古墳(熊本県)の調査を行う。1924年、金鈴塚(韓国)の発掘を行った。1925年-1929年、欧米でアジア出土資料を調査する。1934年、小倉町遺跡(京都市)を発掘した。京都大学考古学研究室助手を経て、1939年、京都大学教授になる。1944年-1945年、江田船山古墳の調査を行う。1963年、文化功労者に選定された。著『銅鐸の研究』『鑑鏡の研究』など多数。89歳。 日本の銅鐸・古墳・古墳出土の鏡、中国青銅器などの研究をした。北方ユーラシア・朝鮮半島・東南アジアなどにも対象を拡げ、東洋考古学の研究基盤の確立に寄与した。 ◆車塚古墳 車塚古墳は、古墳時代後期、6世紀中頃(520年頃とも)、乙訓地方の王権を支えた大王近くの有力豪族の墓とみられている。6世紀前半に畿内に入った北陸・継体天皇の弟国宮(おとくにのみや)の擁立勢力と、従属関係にある豪族ともいう。淀川から大阪湾、紀伊周辺の勢力との関係がみられる。昼神車塚古墳(高槻市)、南塚古墳(茨木市)などとの類似性があるという。 物集女車塚古墳は前方後円墳であり、丘陵から伸びる尾根を基盤にする。高台に土層(縞状の粘質土)を幾重にも重ね、突き固める版築により積み上げた。東西方向に築かれ、勾配は30度を超える。古墳の形は左右非対象で、前方部東の平野側の裾は凸形に膨らむ。前方部北側の一部は道路工事により削られている。 西の後円部、前方部も墳丘面は二段築成になり、平面テラス(平坦面)と上下2つの急な斜面がある。テラスは北が広く南は狭い。後円部南側、西側は形が不明瞭になる。くびれ部の南側に、凸形のつくり出し様の施設があったとみられている。上位の斜面下半分には葺石(人頭大)が施されていた。テラスには小形の円筒埴輪(最下段タガに断続ナデ技法)が並べられていた。また、古墳内部くびれ部地下には、方形状に巡るとみられる埴輪列があった。後円部南半分の墳丘の土は上部層、中部葬、下部層の三種に分かれていた。北西、北側に6m幅の溝(周濠)があり、西側高台との間を区別した。全長46m、後円部が直径24-32m/31m、高さ9m、前方部長さ18-23m、幅39m/38m、高さ8mある。 石室は「畿内型」の「横穴式石室」と呼ばれ、6世紀初頭に成立した。最古級であり、継体王権の政治支配、人臣統合の象徴として畿内に拡大したとみられている。車塚古墳は、竪穴式から横穴式に変わる最初期構造とされる。石室は穴を掘り、側石を積み並べた。玄室(げんしつ、石棺を納める。高さ3m)、羨道部(せんどうぶ、玄室への通路)、前庭部(ぜんていぶ)からなる。通路途中の床に結界石が置かれ、天井に1.5tの石が置かれている。隙間は中・下部層の土を充填した。下部層は羨道部の北半分と玄室を覆う。中部層は墳丘骨格になる。石の総重量は70-90tとされる。 畿内型の特徴として、玄室空間の平面が長方形であり、天井は平坦、玄室入口に袖石が置かれ、均一幅の羨道が付けられている。羨道奥側の床面に石材を置き、段差が設けられ、直上に礫を積み上げ閉塞させた。 車塚古墳の特徴として玄室が高い。玄室の前壁外側には、長持ち形の石棺の一部が転用材(龍山石製、古墳時代中期)として用いられた。袖石の上に載せる前壁は3段積、玄室壁面は5段積であり、1段分の積上に上下2石を置く部分が多い。大小の石材の混在が見られる。玄室の基底石は小ぶりで横長い。壁面は内傾させ立ち上げる。大型の石材を上部に置き、背後の控えを長く取る。奥壁と側壁には、石室目地に鉄鉱が挿入されていた。使用石材は、周辺のチャート、竜山石(石棺転用材)、紀ノ川流域の緑泥片岩などが使用されている。 玄室には3-4回の埋葬跡が見られた。石室奥壁並行に置かれた石棺は、「組合せ式家型石棺」と呼ばれる。家形石棺は長持形石棺の系譜を引き、奥壁と並行に石棺を置いた。最初の埋葬時の石棺は、大阪府・奈良県境にある、二上山白石製の凝灰岩板材を組合わせる。石棺側面、蓋石には「縄掛突起」があり、この部分に縄をかけて石を運んだとみられている。内面はベンガラ(酸化鉄、紅殻)で塗布されていた。石棺上には2組の石材が置かれ、副葬品(馬具、武器類)の陳列棚として使われた。 副葬品は石棺内に納められ、金銅製装馬具(f字形鏡板付轡、剣菱形杏葉、三葉文楕円形杏葉、雲珠、辻金具、馬鐸)、鞍金具(鞍、磯金具)、金銅製宝珠文形立飾付二山式帯冠は、鉄製鋲に溶解したガラス塊を巻き付けて装着した。そのほか、武器、刀剣類、万鞘金具、矛、石突 、土器(須恵器 、土師器)、装身具(ガラス小玉、トンボ玉)、三輪玉、土埴輪など多数が出土した。 横穴式石室の床面下部には、石組の排水溝が設けられていた。横穴式石室の初期例になる。石室内に浸透した雨水を外部に排水する工夫だった。石室床面は右片袖で割石が敷かれ、その下に溝が設けられていた。玄室の溝は四壁沿いにあり、羨道部では梱石までの両壁沿いに設けられ、中央部で合流し墳丘外に通じていた。玄室から梱石(きしみいし)は板石を逆三角形に組み合わせる。梱石から羨道門までは素掘の溝を板石で蓋し、前庭部から墳丘崖面までは、板石をロ字形に組み合わせていた。 なお、物集女車塚古墳以後、市域での前方後円墳などの大型古墳は造営されなくなる。その後は、丘陵裾部に群集墳が築造されていく。 ◆弟国宮 弟国宮(おとくに-の-みや)は、第26代・継体天皇の皇居の一つになる。 飛鳥時代、518年に筒城宮(つつき-の-みや)(京田辺市)から遷都された。(『日本書紀』)。かつて、京都市西京区(もと乙訓郡)大原野付近にあったといわれている。526年に廃都になった。 ◆年間行事 横穴式石室の一般公開(5月下旬)。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 向日市教育委員会の説明板、ウェブサイト「京都府埋蔵文化財情報第63号 1997年 京都府埋蔵文化財調査研究センター」、ウェブサイト「物集女車塚古墳とその時代 向日市埋蔵文化財センター」、ウェブサイト「物集女車塚古墳 向日市」 、ウェブサイト「京都府埋蔵文化財情報第45号 1992年、京都府埋蔵文化財調査研究センタ」、ウェブサイト「長岡京市」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|