|

|

|

| 花山神社 (京都市山科区) Kazan-jinja Shrine |

|

| 花山神社 | 花山神社 |

|

|

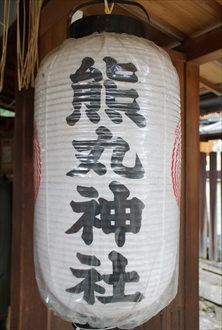

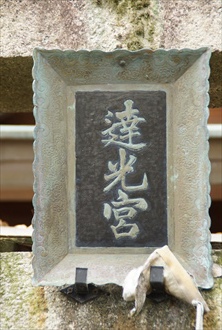

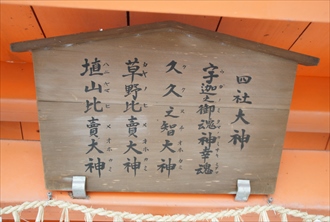

拝殿  拝殿  拝殿  本殿  本殿の扁額「稲荷大明神」  木製鳥居、大石良雄の寄進という。  熊丸大明神社  熊丸大明神社   末社・達光宮(たつこうのみや) 末社・達光宮(たつこうのみや) 達光宮  薬丸社  薬丸社  薬丸社  四社  四社  四社    御塚(おつか)  御嶽山御塚(おんたけさんおつか)  大石良雄の遺物という大岩 |

山科の西南部、丘陵地にある花山神社(かざん-じんじゃ)は、火神稲荷になる。「花山稲荷」、「お稲荷さん」、古くは「西山稲荷」などとも呼ばれた。大石良雄(内蔵助)ゆかりの神社としても知られ、後に「大石稲荷」とも呼ばれた。 祭神は、穀物神の宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)、神大市比売大神(かむおおいちひめのおおかみ)、大土之御祖大神(おおつちのみおやのおおかみ)の3神を祀る。神大市比売大神は、宇迦之御魂大神の母神で、「稲荷さん(伏見稲荷大社)のおふくろ神様」ともいわれる。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、903年、第60代・醍醐天皇の勅命により創建されたという。(社伝) 第65代・花山天皇(在位:984-986)が篤く崇敬し、「花山神社」と称されるようになったという。後に、花山院家(清華家)にも勧請され、宮中でも祀られたという。 988年、第66代・一条天皇により社殿が再建された。 1000年頃、伝説的な刀工・三条小鍛冶六郎宗近が当社に参籠し、当地の埴土(はにつち)で鞴(ふいご)を造り、名刀「小狐丸」を完成させたという。 1174年、平清盛の嫡子・重盛が伏見稲荷大社に参詣した際に神託を受け、「朝日さす西の山端」の花山村に稲荷社を捜させた。その頃、当社境内が荒廃していたため、源太夫判官を普請奉行として南北300mの社地を定め社殿を復興したという。 1183年、盗賊により放火され、社殿、文書などすべてを焼失したという。 その後、この地は北に東海道、西に醍醐道が通じた要衝地であるため、城砦が築かれたともいう。 年代不詳、元慶寺(花山寺)の辺に住んだ僧・覚栄という人が、宝殿一宇を建立したという。 南北朝時代、貞和年間(1345-1349)/1340年頃、京都の一色六郎定員が勧進し、社殿を復興したという。 室町時代、天文年間(1532-1555)/1532年頃以後、参詣者で賑わうようになる。 江戸時代、元禄年間(1688-1704)/1700年頃、稲荷講が設立され、参詣で賑う。 1701年、現在の本殿が、大石内蔵助の義兄・進藤源四郎の寄進により建立された。 1703年以前、赤穂藩家老・大石内蔵助が、討入前に当社近くに隠棲した。参詣した折に、討入の大願成就を祈願したという。 1704年、和菓子屋「虎屋」が、稲荷社を深く信仰していたと記されている。(『山科花山稲荷由来基』) 1787年、花山稲荷社(大石稲荷)として当社のことが記されている。(『拾遺都名所図会』) 近代、1870年頃、勅命により村社になる。 現代、1945年、戦後に一時寂れる。宗教法人花山稲荷神社として、京都府神社会(現在の神社本教)に属し再興する。 2003年、鎮座1100年の式年大祭が執り行われる。鞘宮改修工事中に本殿内陣より江戸時代の棟札が見つかる。 ◆花山 天皇 平安時代中期-後期の第65代天皇・花山 天皇(かざん-てんのう、968-1008)。男性。師貞(もろさだ)。花山院。父・第63代・冷泉天皇、母・懐子(かいし)(藤原伊尹[これただ]の娘)の第1皇子。969年、立太子。比叡山、熊野などで修行する。正暦年間(990-995)、帰京し、東院(花山院)に住んだ。984年、第64代・円融天皇の譲位後に17歳で践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)し、即位した。藤原頼忠(よりただ)が関白になる。986年、寛和の変により外祖父・右大臣・藤原兼家(道長の父)、道兼父子が退位を画策した。兼家の孫の皇太子・懐仁(やすひと)親王の即位を急ぐためだった。寵愛した身重の女御・忯子が亡くなる。天皇は、兼家に謀られて深夜に宮中を脱出し、元慶寺(花山寺)で出家し入覚と称した。懐仁親王(第66代・一条天皇)が即位する。その後、播磨国・書写山円教寺の性空(しょうくう)に結縁、比叡山、熊野などで仏道修行に励む。正暦年間(990-995)、帰京し、東院(花山院)に住んだ。996年、花山法皇襲撃事件では、法皇が藤原為光の娘に通い、誤解が元で中関白家の内大臣・藤原伊周・隆家に矢で射られる。41歳。 饗宴の禁制、荘園整理令を布告する。書写山、比叡山、熊野などの霊場を巡歴した。天皇の観音巡礼により西国三十三箇所巡礼が中興されたとの伝承が生まれる。「風流者」と称され、芸能、建築、絵画、工芸、造園に造詣が深かった。和歌に優れ、藤原長能(ながよし)らに『拾遺和歌集』を編じさせた。歌は『花山院集』に収められている。 陵墓は紙屋上陵(北区)にある。 ◆三条 小鍛冶 宗近 平安時代後期の刀鍛冶・三条 小鍛冶 宗近(さんじょう-こかじ-むねちか、?-1014?)。男性。三条小鍛冶、三条宗近、橘平太仲宗。河内(大阪府)生まれともいう。父・橘仲遠ともいう。東三条院の藤原兼家の番鍛冶だったともいう。人を討つことを謀り、薩摩・三重野(みしげの)に流罪になる。刀工・正国の弟子になり鍛冶を学んだともいう。永延年間(987-989)/989年、赦され京都三条粟田口に住み、三条小鍛冶と呼称された。名工と謳われた。安綱と共に、作品に銘を切った最古の刀工だった。作品に「宗近」銘の「御物」、「三条」銘の名物「三日月宗近」(国宝)は「天下五剣」の一つに数えられた。一門に兼永(かねなが)、国永(くになが)、有成(ありなり)、吉家(よしいえ)、近村(ちかむら)ら、三条派がいる。 室町時代、謡曲「小鍛冶」では、刀の焼入れに伏見稲荷山の土を用いたという。その度に稲荷明神に祈願し、986年、第66代・一条天皇の即位に際し、剣「小狐丸」を製作した。話は浄瑠璃、歌舞伎「小鍛冶」にも採られ、白狐が相槌(あいづち)になって助け太刀を鍛えあげる。 ◆大石 良雄 江戸時代前期の播磨国赤穂藩の筆頭家老・大石 良雄(おおいし-よしお/よしたか、1659-1703)。男性。幼名は喜内、通称は内蔵助。父・播磨国(兵庫県)赤穂藩の重臣・権内良昭。父死後、祖父・内蔵助良欽の家督を嗣ぐ。若くして家老職になる。山鹿素行に軍学、伊藤仁斎に漢学を学んだという。1701年3月14日、主君・浅野長矩(浅野内匠頭)が江戸城松之大廊下において、高家(こうけ)・吉良上野介に対して刃傷事件を起こした。このため、浅野は即日切腹、浅野家はお家断絶、領地没収になる。吉良に咎めはなかった。城代家老・大石は、1701年4月11日、赤穂城明渡し後、6月27日、山科西野山村に隠棲した。屋敷は一町四方だったという。山科には、大石家の親族・進藤長之(近衛家家臣)の土地があり、支援があった。(山科閑居)。1702年、1月11日、山科会議が行われる。2月15日、大石宅に同志が集まり重要決定が行われた。4月15日、懐胎している妻・理玖(りく)と離縁する。理玖は、子・くう、吉千代を連れて但馬豊岡の実家に戻った。8月1日、山科の閑居を引き上げ、四条道場塔頭・梅林庵(四条河原町)に移ったともいう。10月まで、旧赤穂藩士と連絡をとる。10月7日、江戸に向かう。旧赤穂藩内には、吉良への仇討を主張する急進派と、御家再興の穏健派の対立が起こる。 御家再興が絶望的になる。12月14日未明、大石を初めとして総勢47人の赤穂浪士は、本所吉良屋敷に討入る。1703年2月4日、大石以下46士は切腹を命じられ自刃した。45歳。(赤穂事件) 大石は、花山神社を篤く崇敬したという。ゆかりという遺物がある。 ◆建築 ◈「本殿」は、東面した拝殿の背後、鞘宮(覆屋)内に建てられている。 現代、2003年に本殿天井裏より棟札が発見された。江戸時代前期、「元禄十四年(1701年)二月十一日、施主浅野長矩家臣進藤源四郎俊弐」などと記されていた。 これにより、現在の本殿は、大石内蔵助の義兄・進藤源四郎の寄進により建立されたと判明した。なお、大石の討入はその後、1703年になる。 ◆創建伝承 平安時代中期、903年、第60代・醍醐天皇は、山階の外祖父・宮道氏の館に行幸した。その時、この地に宿泊した。 夜、天皇に霊夢があり、白髪、白鬚の老人が現れる。翁は、自らを宇迦之御魂と名乗り、この地に自らを祀ると末永く民と国土を護ると告げた。翁は、「跡たれて光やわらぐ西の山 人の願いを三つの社に」と神詠を繰り返して消えたという。 天皇は神託に従い、勅命を下し、上中下の社殿を造営し、三祭神を勧請したという。 ◆花山 当社は、古くは「西山稲荷」と呼ばれた。 社号が「花山(かざん)」に改められたのは御神詠によるとも、当社への崇敬篤かった花山(かざん)天皇に因むとも、この付近の旧地名「南花山(みなみかさん)」によるともいう。 ◆祭神 祭神の宇迦之御魂大神は稲荷大神、屋船大神ともされる。母神に神大市比売大神があり、かつて当社は、伏見稲荷大社の「元宮」「母宮」「奥宮」と呼ばれたともいう。 伏見稲荷大社との関わりが指摘されている。伏見稲荷大社に見られる御塚(おつか)の始原も、当社にあるともいう。 ◆末社 ◈「熊丸大明神社」の祭神は熊丸大明神(くままるだいみょうじん)になる。 ◈「薬丸社」が祀られている。 ◈「四社」の祭神は、宇迦之御魂神幸魂(うかのみたまのかみさきのみたま)、久久之智大神(くくぬちのおおかみ)、草野比売大神(かやのひめのおおかみ)、埴山比売大神(はにやまひめのおおかみ)を祀る。 ◈「達光宮(たつこうのみや)」は、市杵島比売大神、金山比古大神(かなやまひこのおおかみ)、金山比売大神(かなやまひめのおおかみ)、天目一箇大神(あめのまひとつのおおかみ)を祀る。 社殿全体が円墳の上に建てられているという。下は社殿背後の石積、当宮は、本殿が祀られる以前よりこの地に祀られていたとみられている。 ◈「水分社(みくまりのやしろ)」に、天之水分大神(あめのみくまりのおおかみ)、国之水分大神(くにのみくまりのおおかみ)を祀る。 ◈「御塚(おつか)」には、80柱あまりの塚が本殿の西、北など境内各所に祀られている。 御嶽山御塚(おんたけさんおつか)は、御塚の一つで、祭神は大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)、少彦名大神(すくなびこなのおおかみ)を祀る。 ◆稲荷塚 拝殿の北にある稲荷塚は、弥生時代後期の円墳遺跡といわれる。現在は、この古墳跡上に末社・達光宮(たつこうのみや)が祀られている。 付近は中臣遺跡の北端部にあたるという。遺跡には、飛鳥時代の政治家・中臣(藤原)鎌足(614-669)の陶原館(すえはらやかた)があったともいわれ、山科盆地の南部、栗栖野丘陵一帯に広がっている。 当社の境内には環濠の跡も残されている。ただ、その後、遺跡は盗掘され、遺物はないという。当社の説明によると、塚には、製鉄(たたら)に関与した一族の長が葬られていた可能性もあるという。古くより、山科川沿いには、鉄の原料になる良質の砂鉄が産出した。出雲系の技術が伝えられていた可能性があるという。鍛冶師・三条小鍛治宗近の伝承に象徴されるように、塚は稲作に必要不可欠な鉄製農機具の鍛治(製鉄)の神、五穀豊穣の神として崇敬されたともみられている。 現在も続いている当社のお火焚き(11月)は、別名を「ふいご祭」といい、火焚串(護摩木)を鞴(ふいご)の形に似せ、筒状に井桁を組み上げ、焚口を開ける独特の様式になっている。 達光宮に祀られている金山比古大神、金山比売大神は、金属・鍛冶精錬、また、鉱工業の守護神になる。さらに、天目一筒大神は、「ふいご」の神として祀られ製鉄、鍛冶との関わりが深い。 ◆小鍛冶伝承 平安時代中期、1000年頃、三条白川の辺りに住した鍛冶師の三条小鍛治宗近は、当社を篤く崇敬していたという。宗近は、花山大神に銘刀完成の祈願をした。まず、当社の粘土質を50%以上含む埴土(はにつち)で鞴(ふいご)を造った。 その時、3人の童子が現れ、鍛造の相槌を打ち宗近を助けた。刀剣には炭素量の少ない軟質の心鉄(しんがね)を、炭素量の多い硬質の皮鉄(かわがね)で覆う必要がある。皮鉄には玉鋼(たまはがね)を用い、複数回、鉄を折り返すことで鍛錬する。童子たちの相槌の技は優れていた。剣が完成すると、3人の童子は姿を消す。 宗近はこれも花山稲荷大神のご加護として、剣を「小狐丸」と名付けた。その後、作業場跡は稲荷塚と呼ばれ、諸国の刀鍛冶、金物師らが参詣したという。三条小鍛治宗近の伝承は各所に残る。 ◆鳥居 左右の柱、貫の出のみが残された鳥居がある。笠木の部分はない。 ◆大石の遺物 当社は、大石が篤く崇敬したという。ゆかりとされる遺物がある。 ◈「木製鳥居」は本殿背後にある。大石が寄進したという。 ◈「血判石」は、同士の心底を試すために、石上で血判させたという。 ◈本殿東の「断食石」といわれる大岩は、大石が上に座って断食し、仇討ちの策を練ったという。 かつて背後の薮中にあり、さらに巨岩だったという。当社によると、もとは磐座だったともいう。近代、1887年の琵琶湖疏水工事の際に、田圃にあったものが爆破され、その一部を移したという。 ◆花暦 境内、参道にはソメイヨシノ、ヤマザクラ、サトザクラ、シダレザクラ、ヤエベニシダレザクラなどが数多く植えられている。 シダレザクラ(彼岸系)は、御所の種を、西野山のおゆきという人が実生させ、寄進した。このため、「おゆき桜」と呼ばれている。 一本杉といわれる杉の大木がある。 ◆お火焚き祭 当社は、古くより金物の神として知られた。お火焚き祭(ふいご祭)(11月)は、鍛冶師・三条小鍛冶宗近の故事に因む。火焚串(護摩木)を「ふいご」の形に積んで、神前灯明より移した火で焚かれる。 最後に、火に投げ入れ焼けた蜜柑(橘)を食べ、皮を煎じて飲むと、風邪封じ、中風除けの効験があるといわれている。 ◆年間行事 歳旦祭(1月1日)、小正月祭(どんど焼き)(伊勢太神楽佐々木金太夫社中御による獅子舞奉納、ぜんざいの振舞がある。)(1月15日)、初午祭(五穀豊穣の祭り、名物の「竹ういろう」授与があるる)(2月第1日曜か第2日曜日)、例祭(崇敬会大祭)(4月第2日曜日)、摂社・達光宮例祭(6月第3日曜日)、夏越大祓式(6月30日)、七夕祭(乞巧奠 [きこうでん])(8月)、火焚祭(ふいご祭、火焚串 [護摩木]を鞴 [ふいご]の形に積み上げ焚き上げる。)(11月第2日曜日)、年越大祓式(「道しるべのともし火」に点火する。除夜祭)(12月31日)。 月首祭(毎月1日)。 *年間行事・は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 ウェブサイト「花山神社」、『京都大事典』、『京都大知典』、『鳥居』、『山科の歴史を歩く』、『お稲荷さんの起源と信仰のすべて 稲荷大神』、『稲荷信仰と宗教民俗』 、『山科事典』、『京都山科 東西南北』、ウェブサイト「虎屋の五世紀-伝統と革新の経営-」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|