|

|

||

| 養源院 (京都市東山区) Yogen-in Temple |

||

| 養源院 | 養源院 | |

|

|

|

山門(南門)  山門  勅使門(北門)   「大聖天歓喜天」の石柱     玄関   本堂   大般若経転読会の行われる御宝前。           勅使門  手水舎  鐘楼  延命地蔵尊  大日如来   白衣弁財天 白衣弁財天 白衣弁財天  白衣弁財天  白衣弁財天  毘沙門天  毘沙門天   白鷹龍神、赤桃明神、白玉明神を祀る。  ヤマモモの巨木(京都市指定保存樹)  |

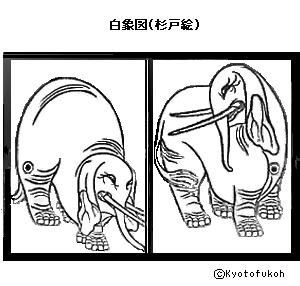

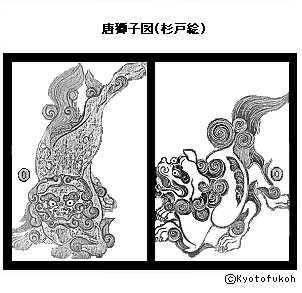

三十三間堂の東に、道を隔てて養源院(ようげん-いん)がある。「桃山御殿」、「宗達寺(そうたつ- でら)」、「血天井の寺」ともいわれる。山号は南叡山という。 浄土真宗遣迎院(げんごういん)派、本尊は阿弥陀如来像。 京の通称寺霊場第29番、宗達寺。 商売繁盛、所願成就の信仰がある。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1594年、5月、淀殿が、豊臣秀吉に請して父・浅井長政、兄・万福丸、祖父・久政の追善のために創建した。父・長政は、小谷城で自刃しその21回忌に当った。開山は比叡山僧侶・成伯法印による。寺号は長政の法号「養源院天英宗清」による。当初は天台宗であり、比叡山延暦寺の所管に置かれた。豊臣秀吉は300石を寄進している。毘沙門堂脇門跡になる。 1595年、境内に大仏殿が完成し、その大仏供養が行われた。秀吉は当院に300石を寄進している。 1597年、成伯は第107代・後陽成天皇より紫衣を賜る。3世・慶算は天台門跡寺院・毘沙門天に入寺した。以後、当院の寺格が上がる。歴代は大僧正に補された。 江戸時代、1619年、ほとんどの伽藍を焼失した。 1621年、2代将軍・徳川秀忠の継室・崇源院(すうげんいん)が、秀忠に頼み伏見城の遺構の書院、殿舎を移して本堂とし再建したという。鳥居元忠の追善という形で血天井を張り、豊臣ゆかりの寺を再興したという。以来、徳川家の菩提寺、位牌所、皇室の祈願所になる。 後に、方広寺に属した。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、本堂以外の堂宇は改造、撤去される。庭も破却される。 現代、1945年、戦後、浄土真宗遣迎院派に改宗した。 ◆成伯 安土・桃山時代-江戸時代前期の天台僧・成伯法印(じょうはく-ほういん、?-?)。男性。清伯、盛伯。詳細不明。父は織田信長に処刑された浅井亮親(親政)。兄は賤ヶ岳の戦いで羽柴方に討たれた浅井長政になる。1594年、養源院の開基になる。1597年、第107代・後陽成天皇より紫衣を賜る。 ◆淀殿 安土・桃山時代-江戸時代前期の淀殿(よど-どの、1569?-1615)。女性。名は茶々(ちゃちゃ)、通称は二の丸殿、西の丸殿、淀君は後世の呼称。近江国(滋賀県)に生まれる。父・浅井長政の長女、母・お市の方。1573年、織田信長によって包囲された小谷城落城の際に、母、ちゃちゃら娘は信長のもとに送り返され養われる。1582年、信長の死後、母の再婚によって柴田勝家の越前北庄城に移る。1583年、賤ヶ岳の戦いで、勝家は秀吉に攻められ勝家、母は自害する。ちゃちゃら3人の娘は秀吉に保護された。1588年頃、秀吉の側室になる。1589年、山城・淀城に入り、淀殿、淀の方、淀の局と呼ばれた。同年、鶴松(棄丸)を産むが夭折した。1590年、秀吉の小田原攻めに同行した。1592年、文禄の役に肥前名護屋に赴く。1593年、大坂城で次男・秀頼を産み嫡子になり、権勢を振るう。1594年、菩提寺養源院を建立した。1598年、秀吉死後、遺言により秀頼と共に大坂城に入り、正室・北政所を凌ぐ。1615年、大坂の陣で豊臣方が敗れ、秀頼と共に自害する。49歳。 秀吉の死後は秀頼の後見を果たした。父母の画像を高野山・持明院に納め、追善供養を行う。養源院を建立した。 ◆崇源院 安土・桃山時代-江戸時代前期の江戸幕府2代将軍・徳川秀忠の御台所・崇源院(すうげん-いん、1573-1626)。女性。名は達子(たつこ)、通称はお江与、お江(ごう)、小督(おごう)。 父・近江小谷城主・浅井長政、母・お市の方(織田信長の妹小谷の方)の3女。淀君の妹。1573年、織田信長によって包囲された小谷城落城の際に、母、娘は信長のもとに送り返され養われる。1582年、信長の死後、母の再婚によって柴田勝家の越前北庄城に移る。1583年、賤ヶ岳の戦いで、勝家は秀吉に攻められ勝家、母は自害する。3人の娘は秀吉に保護された。従兄妹・尾張大野城主・佐治一成と結婚する。1女(完子、九条幸家室)を儲けた。後に、秀吉により離別させられた。秀吉の養女になり、1592年、秀吉の養子・羽柴秀勝に嫁ぐ。同年、秀勝が朝鮮へ出陣して病死の後、養女格として1595年、秀忠の継室になり、家光、忠長、千姫、東福門院和子(まさこ、後水尾天皇中宮)など2男5女を産む。江戸城で没後、従一位(じゅいちい)を贈られる。54歳。 墓は芝増上寺(東京都)にある。 ◆鳥居 元忠 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・鳥居 元忠(とりい-もとただ、1539-1600)。男性。通称は彦右衛門。三河国(愛知県)の生まれ。父・伊賀守忠吉(徳川家康の重臣)の次男。1551年、駿河今川氏の人質になっていた松平竹千代(徳川家康)に仕える。1558年、家康の初陣に従う。1560年、桶狭間の戦、1561年、大高城兵糧入れ、1569年、遠江掛川城攻略、1570年、姉川の戦に加わる。1572年、家督を継ぐ。三方(味方)ヶ原の戦で太股に銃弾を受け片足が不自由になった。1575年、長篠の戦、諏訪原城攻めなど出陣した。長篠の戦で銃弾により負傷したともいう。1582年、天正壬午の乱の戦功により、家康は甲斐国の谷村城主に任じた。1584年、小牧・長久手の戦で甲斐の守りを固めた。1586年、家康に供奉して上洛する。豊臣秀吉の推挙による諸大夫の叙任は、徳川氏臣として固辞した。1590年、小田原の役の武蔵岩槻城攻めで功をたてる。家康の関東入封に伴い、下総国矢作(やはぎ)城主になる。1600年、家康の会津出兵後、伏見城の留守居を命じられる。旧7月25日、五奉行中の石田三成らが家康に対して挙兵した伏見城の戦が始まる。西軍4万の大軍に対し、元忠は1800人の兵力で城に立て籠もる。旧8月1日、13日間の攻防の末、鈴木重朝との一騎打ちにより討死した。また、雑賀孫市に討たれたともいう。首は大坂京橋口に晒された。その際の血染めの床板は、「血天井」として各所に残る。戦は関ヶ原の戦いの前哨戦になった。62歳。 墓は知恩寺・龍見院(左京区)などにある。 ◆俵屋 宗達 安土・桃山時代-江戸時代前期の画家・俵屋 宗達(たわらや-そうたつ、?-1637?)。詳細不明。男性。名は以悦、印章は伊年・対青軒など。京都西陣唐織屋の蓮池家分家、また、別家喜多川家の一族の生まれともいう。屋号「俵屋」として絵屋、扇屋を興した。琳派の創始者。烏丸光広、本阿弥光悦らと親交があった。下絵や扇面画の作画工房「俵屋」を営み、自らも制作した。1602年、『平家納経』の一部の表紙と見返し絵の制作、1621年、養源院襖絵、杉戸絵制作、1630年、法橋の位を得る。金銀泥絵から考案した「たらし込み」、輪郭線を墨の濃淡で表現する「没骨法」などを駆使した。作品に「風神雷神屏風」「蓮池水禽図」「関屋澪標図屏風」など。 ◆狩野 山楽 安土・桃山時代-江戸時代前期の画家・狩野 山楽(かのう-さんらく、1559-1635)。男性。姓は木村、名は光頼。近江に生まれた。父・木村永光は浅井長政の家臣。当初は長政に仕え、後に豊臣秀吉の近侍になる。秀吉の推挙で狩野永徳の門人になり、養子になり狩野氏を許された。1590年、秀吉の命により、病に倒れた師・永徳を継ぎ、東福寺法堂「蟠竜図天井画」(1881年焼失)の修復を数日で完成させる。1594年、伏見城、1597年、再建の伏見城、1604年、大坂城の千畳敷大広間の障壁画にも参加した。1615年、豊臣家滅亡で大坂城を脱出し、男山八幡宮の社僧で山楽の弟子・松花堂昭乗のもとに身を隠した。於江与(崇徳院)らの取成しにより京都に帰る。2代将軍・徳川秀忠、3代将軍・家光に重用され、再建された四天王寺、大坂城本丸障壁画、妙心寺・天球院障壁画などにも加わる。代表作に正伝寺方丈、養源院の障壁画がある。77歳。 泉涌寺(東山区)に葬られた。山楽、山雪の子孫は京都に住み「京狩野」と呼ばれた。 ◆仏像など ◈本尊「阿弥陀如来像」がある。平安時代-鎌倉時代の藤原時代(894-1285)作という。木造、一木造。 ◈「大聖歓喜天王像」は、かつて伏見城内に豊臣秀吉が祀っていた。江戸時代前期、元和年間(1615-1624)の再興時に遷された。「聖天さん」と呼ばれている。 ◈徳川家菩提寺として歴代将軍の位牌が祀られている。長政、祖父・久政、淀殿、その子・秀頼、お市の方もある。 ◆建築 ◈「本堂(客殿)」(重文)は、江戸時代前期、1619年に破却された伏見城より移築されたという。また、1621年、2代将軍・徳川秀忠(1579-1632)が、伏見城の遺構を移築したという。 江戸時代初期の方丈建築であり、六間取方丈形式の平面になる。木柄が大きく豪壮な方丈建築になる。重厚な玄関と上段の間を構えを持つ。本堂正面、左右の廊下(88m)の天井は、伏見城の「血天井」といわれている。内部に俵屋宗達筆とされる襖絵、杉戸絵などで飾られている。 桁行22.8m、梁間18.9m、一重、入母屋造、本瓦葺、西面奥玄関(入母屋造、軒唐破風付)、北面奏者所附属、本瓦葺、北東隅内仏壇及び廊下附属、桟瓦葺。 ◈「護摩堂」(重文)は、江戸時代前期、1615-1661年建立された。伏見城遺構ともいう。かつて、「准胝堂」と呼ばれ、徳川秀忠の娘・東福門院(1607-1678)が第108代・後水尾天皇に入内したため、宮中安泰の祈願所になっていた。 3間3間、一重、入母屋造、本瓦葺。 ◈「鶯張廊下」は、江戸時代初期の大工・彫刻職人・左甚五郎の作という。 ◈「鐘楼堂」(重文)は、江戸時代前期、1650年頃に建立された。 1間1間、一重、切妻造、本瓦葺。 ◈「中門(ちゅうもん)」(重文)は、江戸前期、1615年-1661年に建立された。 一間薬医門、切妻造、本瓦葺、北方潜戸・土塀付、南方袖塀・土塀付。 ◈「庫裏」は、伏見城遺構ともいう。 ◆血天井 本堂に血天井が張られている。豊臣ゆかりの寺を再興するに際して、伏見城を死守した鳥居元忠の痕跡を残した。床を血天井として張り、追善、供養のために用いられたという。崇源院の憎しみを表したともいう。 安土・桃山時代、1600年、伏見城の戦いは関ヶ原本戦の前哨戦になった。攻城軍の総大将・宇喜多秀家、副将・小早川秀秋は、4万の大軍で攻めた。城を守った総大将・鳥居元忠らは、わずか1800人の兵だったという。討死しなかった鳥居ら380人は自刃して果てた。その際の血の海になった床が、その後、各所の寺の天井板に使われたという。 ◆文化財 ◈「成伯法印画像」、「光慶僧正画像」、「慶算僧正画像」。 ◈「浅井長政画像」は江戸時代前期、1633年、光伝筆になる。「浅井長政夫人画像」。 ◈「徳川秀忠夫人画像」、「豊臣秀頼画像」、「伝・淀殿肖像画」、「豊臣秀頼豊国大明神名号」1幅など。 ◈江戸時代前期、1650年の梵鐘に縁起がある。 ◆障壁画など 本堂に江戸時代初期の絵師で琳派(りんぱ)の俵屋宗達(?-?)による襖12面、杉戸8面がある。宗達は、浅井家家来筋の縁戚という。 ◈板地着色「杉戸絵」8面(重文)は、江戸時代前期、1621年頃に描かれたとみられている。伏見城で自刃した鳥居元忠らの霊を慰めるために描いたともいう。 表の「波」と裏の「麒麟図(きりんず)」(2枚4面)、表の「唐獅子図」(重文) (全体で4面)は、東大寺八角燈籠の唐獅子より着想を得たともいわれている。 ◈裏の「白象図(はくぞうず)」(重文)は、2枚4面ある。宗達は、安土・桃山時代、1597年に南蛮船により渡来した本物の象を見た可能性があるという。 ◈紙本金地着色「松図」12面(襖8面、戸襖4面)(重文)は、本堂中央「松の間」にある。宗達筆の唯一の襖絵になる。江戸時代前期、1621年頃に描かれた。かつて20面あった。 金地に松の大木の太い枝と、それを支える岩が襖全体に描かれる。燈明の光により金箔が赤みを帯びて見えるという。松の間は、秀吉謁見の間を移したという。 ◈「牡丹」の襖絵が豊臣秀吉の学問所「牡丹の間」にある。狩野山楽(1559-1635)筆による。山楽は浅井長政の家来筋に当たる。 ◈「唐獅子図」3面(京都市有形文化財)は、本堂室中奥の仏壇下部羽目板にある。山楽筆による。江戸時代初期作とみられている。唐獅子2頭が描かれている。 ◆庭園 徳川時代の池泉庭園は、小堀遠州(1579-1647)の作庭とみられている。遠州は、浅井長政の縁戚に当たる。豊臣秀吉を祀る豊国廟のある阿弥陀ヶ峯を遠景としたともいう。池の周りに石組がある。奇岩が多い。立石があり、その脇の滝組は平天石を段状に並べて枯滝とし、流れは池泉に落ちている。 近代以降、明治期(1868-1912)に破壊され、改修された。水辺に楓が植えられている。 ◆鎮守社 ◈「白鷹龍神・赤桃明神・白玉明神」の三稲荷神が、境内のヤマモモの巨木に祀られている。木の根元に洞の部分がある。古く、女性の間に縁結びの信仰があったという。 ◈「白衣弁財天」は、池の畔に祀られている。福を授かる稲荷神として、水商売関係の信仰篤かった。願掛けのために水桶を奉納する。 ◆ヤマモモ 境内には、ヤマモモ(京都市指定保存樹)の大木がある。伏見城より移植されたともいう。豊臣秀吉の手植えともいう。樹齢は400年になる。 ◆桜楓 春の桜、秋の楓の紅葉。 ◆不思議 養源院にまつわる不思議がある。「血天井」/「名木楊梅」/俵屋宗達筆「飛び越え見返りの獅子」。 ◆墓 宝篋印塔の「祟源院石塔墓」(6m)が立つ。お江(祟源院)の7回忌に、娘の東福門院が建立した。本来は正面のみの梵字が四方に刻まれている。これは、浅井家、豊臣家、徳川家、皇室の調和を意味したという。 ◆大般若経転読会 1月、5月、9月のそれぞれ21日に大般若経転読会が行われる。 商売繁盛などの御利益があるとされる大聖歓喜天の行事になる。大般若経全を御宝前で導師と出仕の僧4人で転読する。 4人の僧は全600巻の大般若経が綴られた経典を、高く掲げ上から次々に開いていく。豊臣秀吉も大聖歓喜天を信仰していたという。 ◆年間行事 大般若経転読会(1月、5月、9月の21日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都・美のこころ』、『京都大事典』、『京都秘蔵の庭』、『京都隠れた史跡100選』、『おんなの史跡を歩く』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『週刊 京都を歩く 25 東山』、『週刊 日本の美をめぐる 平安2 2 奇蹟の出合い 宗達と光悦』 、『京都戦国武将の寺をゆく』、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||