|

|

|

| 海住山寺 (京都府木津川市) Kaijusen-ji Temple |

|

| 海住山寺 | 海住山寺 |

|

|

解脱上人御廟  室町時代の町石  山門   修行大師像  狛犬  本堂  本堂扁額  本堂、なで仏のびんずる(賓頭盧)  本堂    本堂  文殊堂  文殊堂  五重塔  五重塔  鐘楼    右から鎮守社、天満宮、春日大明神、稲荷大明神  ぼけ止め地蔵  もち上げ大師 持ち上げて願をかける。  やる気地蔵   輪廻塔  水子地蔵  苦ぬき観音、苦ぬき地蔵  願いを叶える茄子の腰掛  岩風呂、鎌倉時代   坊舎   三上山山上よりの眺望  納骨堂  隆範大僧正頌徳碑  鳥獣供養塔   参道途中からの景色。田園地帯に木津川が流れている。手前は茶畑。  【参照】木津川 |

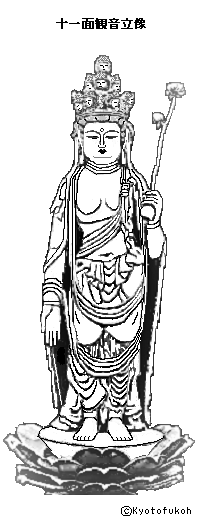

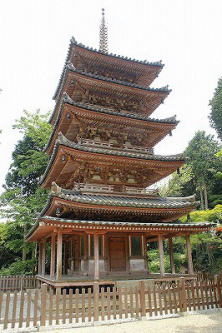

海住山寺(かいじゅうせん-じ)は、木津川市加茂、瓶原(みかのはら)の三上山(さんじょう-さん、海住山、473.3m)中腹にある。山号は補陀落山(ほだらく-さん/ふだらく-せん)という。 真言宗智山派、本尊は十一面観音菩薩。 仏塔古寺十八尊第3番札所。京都南山城古寺の会。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 奈良時代、735年、第45代・聖武天皇の勅願により、東大寺開山・良弁(ろうべん)僧正が開創したという。地面より湧出したという十一面観音菩薩を本尊とし、当初は「藤尾山観音寺(かんのん-じ)」と呼ばれた。(「海住山寺縁起絵巻」)。「十一面観音寺」を前身にするともいう。また、盧舎那仏像(東大寺大仏)造立(745-752)の無事祈念のために建立されたともいう。ただ、聖武天皇の大仏造立の意志は、740年以降という。河内国・智識寺の廬舎那仏を拝して以来という。また、当初は紫香楽・甲賀寺だったという。 773年、聖武天皇の勅願により、良弁を開基とし、左大臣・藤原永手が再興したともいう。(「興福寺官務牒疏」) 平安時代、1137年、焼失している。その後、衰退する。(『海住山寺縁起』) 鎌倉時代、1208年、笠置寺(かさぎ-でら)の貞慶(ていけい/じょうけい)が移りこの地に再興した。観音の補陀落浄土への往生を望み、山号寺号を「補陀落山海住山寺」に改めた。以後、法相宗に属し、近世(安土・桃山時代-江戸時代)まで奈良・法相宗大本山の興福寺支配下にあった。 1214年、五重塔が建立された。良弁の1周忌に弟子・慈心房覚心(藤原長房)が造立したという。五重塔に仏舎利を納めたという。(『海住山寺縁起絵巻』) 室町時代、1457年、本堂が修補される。(「海阜遺編」・『海住山寺旧記』) 1459年、釈迦堂と五重塔の修理が着手される。(「奉施入海住山寺釈迦堂修理方并学習方興隆方諸種子米事」) 1463年、五重塔の屋根の葺き替えが終わる。(「鳥衾瓦篦書」) 安土・桃山時代、1582年/天正年間(1573-1592)、豊臣秀吉による検地以後、寺領地を失い衰微する。 江戸時代、1662年、旧5月、大地震があり塔婆傾き、水煙破損する。(『海住山寺古書』)。本堂が修補されたという。(「海阜遺編」・『海住山寺旧記』) 近代以降、興福寺末寺から独立し、真言宗に改宗した。 1868年、山津波で旧本堂が倒壊した。 1884年、現在の本堂が再建された。 現代、2018年、6月、大阪府北部地震で五輪塔相輪の一部が破損・落下した。 ◆良弁 奈良時代の僧・良弁(ろうべん、689-774)。男性。朗弁、通称は金鐘(こんしゅ)行者。相模国(神奈川県)・漆部氏、近江国(滋賀県)・百済氏ともいう。養育された義淵に法相、華厳宗を学んだ。728年、東大寺の前身・金鐘山寺(きんしょうせんじ)に智行僧として選ばれる。735年、藤尾山観音寺の創建、740年、新羅に留学した学僧・審祥(しんしょう)を金鐘寺に招き華厳教学を研究した。751年/752年、少僧都、初代東大寺別当に就いた。来日した鑑真を東大寺で迎える。聖武天皇の看病禅師、その功により756年、大僧都。760年、僧尼位 (三色十三階制)の整備を行う。別当を勇退後、761年、近江・石山寺の造立に尽力し、764年、僧正。華厳宗の宗祖。85歳。 いくつかの伝承がある。幼少期、金色の大鷲にさらわれ、東大寺二月堂前の大木にかけられたのを義淵に救われ、養育されたという。 ◆貞慶 平安時代後期-鎌倉時代前期の法相宗の僧・貞慶(じょうけい、1155-1213)。男性。解脱房(げだつぼう)貞慶。父・貞憲、通憲(信西)の孫。8 歳で南都へ行き、11歳で剃髪した。醍醐寺・実運より虚空蔵菩薩求聞持法を受法する。以後、各経典の研学、講師、論義を通じて学僧として活躍した。1182年、大般若経600巻の書写を完成させる。1205年、『興福寺奏状』を起草し、浄土宗開祖・法然の専修念仏停止を求めた。1208年、海住山寺を中興する。最晩年、54歳で海住山寺に移り、この地で没した。59歳。 笠置寺隆盛に尽力した。 ◆藤原 長房 鎌倉時代前期-中期の公卿・藤原 長房(ふじわら-の-ながふさ、1170-1243)。男性。法名は覚心。父・参議光長、母・参議藤原俊経の娘。1191年、蔵人、1194年、右少弁、1200年、蔵人頭、1204年、参議。1205年、後鳥羽上皇(第82代)皇女・煕子内親王の乳父となり、焼亡した院御所二条殿跡を下賜された。九条兼実・良経、兼実の娘・宜秋門院任子(後鳥羽中宮)に仕えた。1210年、貞慶の徳を慕い出家した。奈良に移り、貞慶の門人となる。慈心上人、海住山民部卿入道と号した。 73歳。 1214年、海住山寺の五重塔を建立している。 ◆仏像・木像 平安時代の「十一面観音菩薩立像」(重文)は2体ある。 ◈ 本堂、厨子内安置の秘仏である本尊「十一面観音菩薩立像」(重文)(167.7/167.9㎝)は、平安時代、10世紀作とみられる。「厄除け観音」といわれている。 宝髷から蓮華座まで一木から彫り出されている。垂らした右手で印を結び、左手に蓮の蕾を挿した宝瓶を持つ。木心が像の中央にあり、内刳りはない。裳裾、台座の返花などに奈良時代の影響も残る。奈良時代の脱活乾漆像風、創立時の本尊の摸刻風ともいう。面長下膨れの顔にはノミ目は残さない。頭上に十面を載せる。髷は形を成さず、衣文は浅く、天衣の裏も荒削り、背面も省略されている。これらは、あえてノミ跡を残した霊木化現仏(れいぼくけ-げんぶつ、霊木より出現しつつある仏)を表現したとみられる。在地仏師による造仏だった可能性も指摘されている。板光背を背負う。天冠台に漆箔、ほかは彩色の黄彩檀色像、髪は群青、唇は朱、眉・髭は具墨を使う。 木造、カヤ材、一木造、彩色、素地。 ◈ もう一体の「十一面観音菩薩立像」(45.5㎝)(重文)は、平安時代作で、本尊よりやや古いとみられている。貞慶の念持仏だったという。やや左に腰を捻り、左手に蓮華を持つ。彩色はなく、緻密な彫刻が施されている。頭上の仏面は3段になっており、1段目に7面、2段目に3面、3段目に1面が載る。宝冠、蓮華は銅製。7面以下は一材の丸彫りになる。奈良国立博物館寄託。 木造、カヤ材、一木造、檀像、素地。 ◈ 本堂にはほかに「役行者像」「飯縄大権現像」、文殊堂に「文殊菩薩坐像」「阿弥陀如来坐像」を安置している。 ◈ 五重塔、須弥檀四方の鎌倉時代の「四天王立像」(重文)(奈良国立博物館寄託)は、北、東、西、南を守護する。彩色がいまもよく残されている。静的で青色の顔と手の「多聞天像」(35.8㎝)、片手を上げた動的な緑色の「持国天像」(36.7㎝)、静的な白色の「広目天像」(36.5㎝)、動的な赤色の「増長天像」(38.3㎝)による。いずれも木造、彩色、玉眼。 ◈ほか、不動明王像、薬師如来像、普賢菩薩像が乗らない六牙象などがある。 ◆建築 ◈ 「本堂」、「薬師堂」がある。 ◈ 「五重塔」(国宝)は、鎌倉時代前期、1214年に、貞慶(1213年死去)の後継・慈心覚心上人(藤原長房)によって建立された。現存する鎌倉時代唯一の初層の下に裳階(もこし)付き五重塔になる。室生寺の五重塔(高さ16m)に次いで小さい。 現代、1962年の解体修理により、初重の軒下に庇部分の吹き放ちの裳階が復元され、一見すると6層に見える。裳階には、壁がなく開放されている。初層天井に心柱が据えられ、心礎がない。初層内部に心柱がない。ほかには、奈良・法隆寺にしか見られないという。初層内部の四天柱間に東西南北4面の両開き扉を設け、内陣を厨子(ずし)風にしている。この8枚の扉に梵天・帝釈天・天部・比丘尼像などが描かれている。床以外の全面に装飾文様が施されている。朱塗り、高さ17.10m/17.7m、初重総間2.74m。毎年10月下旬に公開されている。 ◈ 「文殊堂」(重文)は、鎌倉時代後期、1312年に建立された。かつて、鎌倉時代前期、1225年に建立された経蔵だった。当初は檜皮葺。近世には文殊菩薩騎象像が安置されたため、文殊堂と呼ばれた。軒下に美しい蟇股がある。 3間2間、一重寄棟造、銅板葺。 ◈ 「鐘楼」が建つ。「梵鐘」は 鋳物師丹治国忠作、室町時代後期、1527年の鋳造による。 ◆文化財 ◈ 鎌倉時代の絹本著色「法華曼荼羅図」(重文)、鎌倉時代の「法華経曼荼羅図」(重文)。 ◈ 鎌倉時代-室町時代「海住山寺文書」24通(重文)。そのうち、鎌倉時代前期、1208年の貞慶自筆の「仏舎利安置状」・「海住山寺修正会神名帳」、1213年の自筆署判「貞慶起請」。 ◈ 「海住山寺縁起絵巻」上下2巻は、江戸時代前期、1664年、詞書、絵11段。狩野永納による。良弁の開創、貞慶、慈心の再興、観音像の霊験などについて描かれている。 ◈ かつて海住山寺本堂の壁画だった板絵「十一面観音観音来迎図」(191.8×197.7cm)、「補陀落浄土図」(190×202cm)が奈良国立博物館に寄託されている。前者は観音菩薩が23菩薩衆とともに来迎する様を描く。後者は観音菩薩が住む補陀落山を表す。墨書により、室町時代後期、1473年に「補陀落山図」として描かれ、慶継を開眼導師として供養された。絵師は加賀守、任阿弥陀仏、妙忻、信覚、妙覚、理潤法界の6人による。施主は津越連任といい、瓶原七人衆の一人であり周辺を支配した土豪という。ヒノキ材の板(厚さ1cm)を横に重ね、漆下地の上に白土下地を施して描き、木枠がある。本堂の本尊を安置した宮殿の左右、柱、貫の間に向かい合わせに嵌め込まれていた。 ◈ 「木造彩色宝珠台」(京都府指定文化財)は、14世紀(1301-1400)末、鎌倉時代後期-南北朝時代の作とみられている。仏教由来の宝珠信仰を示している。男山を模し、表面に石清水八幡宮、裏面に聖徳太子が経を説く様が描かれている。頂上部の円形窪みに宝珠を載せている。国内に類例を見ないという。 内部に「金銅能作性塔」(京都府指定文化財)があり、宝石を入れるための金銅製の容器だった。 ◆庭園 本坊庭園は、江戸時代に作庭された。仏生寺山を借景とし、刈込、苔、石組、木斛などの植栽の構成による。 ◆海住山寺 海住山寺の創建についての伝承がある。 第45代・聖武天皇(701-756)は、奈良・東大寺大仏殿建立に際して夢告を得た。鬼門に当たるこの地、補陀落山に伽藍建立すると、東大寺伽藍鎮護、大仏造立の大願成就になるという。良弁は、当山建立中に、ある夜、雷雨があり、その後、光明射して十一面観音菩薩が現れたため、この地に、大堂を建立したという。 補陀落山海住山寺の山号寺号については、貞慶(1155-1213)により名づけられた。「補陀落」とは、観音の補陀落浄土への往生を望む意味という。「海住」とは、「観音の誓願海に安住する」(『明本抄日記』)を意味していた。 補陀落山海住山寺とは、観音菩薩が住する南海の補陀落山に因んでいる。観音浄土の深海に、慈悲行道を実践する場所を定めるという意味が込められていた。 ◆木津川の説話 良弁は、東大寺大仏殿の良材を伊賀より求め、木津川の筏を使って運搬しようとした。この時、川を塞いでいた大岩が4町あまりあり、運航に支障をきたした。良弁は笠置山に籠り、秘法を行う。雷雲光を放ち、大雨、洪水になり岩は自然に流れ去ったという。岩は二つに割れ、一つは下流3里に流れ着き、飯岡(いのおか)、もう一つはこの地に残り流岡(ながれおか)になったという。 ◆墓 五重塔に解脱上人(貞慶)、慈心上人伝来という仏舎利を祀る。五重塔は、鎌倉時代前期、1213年に亡くなった解脱の遺志を継ぎ、その冥福を祈るために慈鎮が建立した。解脱の墓石である五輪塔は、八角基壇上に立てられている。 ◆年間行事 特別展(五重塔・文殊塔の開扉、十一面観音菩薩立像が里帰り)(10月最終土曜日より10日間)。除夜の鐘(鐘が撞ける。縁起もの入りのお宝まき。)(12月31日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『南山城の古寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『笠置山の景勝と史跡』、「特別展 南山城の寺社縁起」、『京都古社寺辞典』、『京都の寺社505を歩く 下』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『古都歩きの愉しみ』、『京都府の歴史散歩 下』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『意外と知らない京都』、『仏像』、『京都の仏像』、『古佛』、『京都傑作美仏大全』、『週刊 日本の仏像 第43号 観音寺 国宝十一面観音と蟹満寺・国宝釈迦如来 (京都)』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「奈良国立博物館」 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|