|

|

|

| 白沙村荘 (京都市左京区) Hakusason-so Garden & Museum |

|

| 白沙村荘 | 白沙村荘 |

|

|

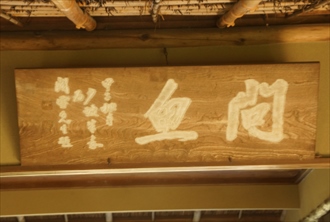

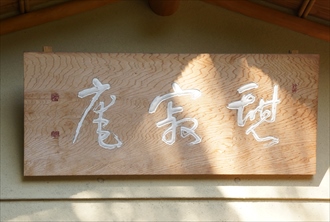

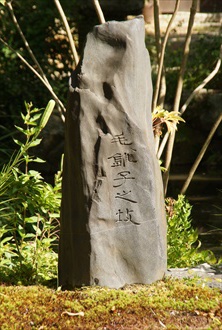

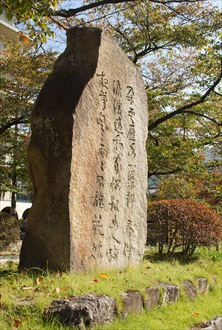

待合 待合   鎌倉時代、国東塔、高さ5m   瑞米山玄関     鎮守社  鎌倉時代前後、笠原燈籠、滋賀県野洲郡、高さ2m  石橋       南北朝時代、宝篋印塔  「左大文字」の道標   苑路   存古楼 存古楼 庭園  存古楼        九重塔     四阿「如舫亭」  「如舫亭」  「如舫亭」、蹲踞      井桁  茶室「憩寂庵」前  茶室「憩寂庵」  茶室「憩寂庵」  茶室「憩寂庵」  茶室「憩寂庵」  茶室「憩寂庵」  茶室「椅翠亭」     礎石蹲    宝篋印塔   国東石幢     観音石幢    中門      十三重塔    池泉、奥に懶雲洞  持仏堂    持仏堂    鞍馬石の舞台石  大仏殿燈籠  七重層塔     十一重塔  七重石塔  薮の羅漢  薮の羅漢  薮の羅漢  薮の羅漢   宝塔   池泉、滝口    井桁  七重塔   美術館  美術館、大文字山の景観   大文字山  展示場  洋館(レストラン・ノアノア)  洋館(レストラン・ノアノア)、現在は壁全体が蔦に覆われている。  【参照】関雪の漢詩碑、琵琶湖疏水畔  【参照】琵琶湖疏水、哲学の道、関雪桜  【参照】琵琶湖疏水  【参照】琵琶湖疏水 |

哲学の道近くに白沙村荘(はくさそん-そう)(国指定名勝)はある。近代の日本画家・橋本関雪がアトリエとして造営した旧邸宅であり、橋本関雪記念館を併設している。総敷地面積は10000㎡、建物を含む庭園(国の名勝)は6800㎡の広さがある。 白沙村とは、白川の東に位置し、周囲が一面の田畑だったことから名付けられたという。 ◆歴史年表 近代、1914年頃、橋本関雪は、浄土寺の土地を購入した。浄土寺領地の田園を埋め立て、白沙村荘造営が始まる。関雪は東京より、南禅寺・金地院に仮住まいし、造営の指揮を取った。建物、庭園の設計は関雪自身による。以後、30年にわたり自ら手を入れ続けた。 1914年-1916年、アトリエ兼住まいの白沙村荘(主家、画室)を建てた。 1916年、10月頃、関雪は白沙村荘の建設着手ともいう。(『京都の歴史10 年表・事典』)。この頃、作庭が始まる。 1922年、妻・よねは、第2疏水畔、哲学の道沿いに桜の若木を植え始める。桜並木は、後に「関雪桜」と呼ばれた。 1926年、白沙村荘に隣接した土地を購入する。 1930年、白沙村荘に隣接した土地を購入した。 1931年-1932年、茶室が完成した。 1932年、白沙村荘でよねの告別式が行われる。 1933年、満州国総理・鄭考胥が白沙村荘に関雪の父・海関を訪ねている。 1936年-1938年、庭園の西部分が完成した。 1937年、白沙村荘で盛大な茶会が行われた。 1943年、白沙村荘に隣接した土地を購入する。 1944年、現在の駐車場部分が完成する。 1945年、関雪は白沙村荘で亡くなる。 現代、1998年、主屋の調理場付近より失火し延焼した。 2003年、国の名勝に指定された。 2009年、茶室「倚翠亭(いすいてい)」、「憩寂庵(けいじゃくあん)」が焼失する。 2010年、最初の画室「懶雲洞(らんうんどく)」の改修が行われた。 2011年、渡り廊下「聞木犀香亭(もんもくせいこうてい)」の改修が行われる。 2012年、茶室「倚翠亭」、「憩寂庵」の再建が終わる 。2014年、新美術館が開館した。 ◆橋本関雪 近代の画家・橋本関雪(はしもと-かんせつ、1883-1945)。本名は成常、のち関一、別号は白沙村人。神戸市の坂本村(中央区)に生まれた。父は旧明石藩の儒者・海関の長男。母フジ。幼少より父に漢詩・書画などを学ぶ。湊川尋常高等小学校中退後、四条派の画家・片岡公曠に入門した。京都岡崎・第4回内国勧業博覧会で席上揮毫する。1898年、絵画修行のために上京した。1899年、神戸に帰る。1900年、神戸美術協会主催で東宮御慶事記念展覧会に「王昭君」を出品、御前揮毫をした。1903年、京都・竹内栖鳳の竹杖会に入る。岩見よねと結婚した。1906年、東京美術研精会主催展覧会で「四面楚歌の声」が研精賞を受ける。満州軍総司令部嘱託として日露戦争に従軍した。神戸在住の若手画家による「神戸絵画研精会」を興し、機関紙『白毫』を編集発行した。1907年、神戸で従軍記念絵画展を開く。1913年、中国、満州、朝鮮を遊行する。京都に移り岡崎・徳成橋畔に住む。1915年、南禅寺・金地院に移る。明石の二見に蟹江白鱸荘を完成させる。1916年、第10回文展「寒山拾得図」は初の特選になる。白沙村荘が完成し移り住む。1917年、第11回文展で「睨雲林」が特選になる。金島桂華らと共に中国を旅行した。1918年、第12回文展の「木蘭」が特選になる。1919年、京都美術学校新設問題について、京都市長・安藤謙介は関雪、竹内栖鳳、上村松園らと協議を行う。第1回帝展の審査委員、関雪の門下生により「新篁会」が組織される。1920年、第2回帝展の審査委員、東京博覧会の審査委員をつとめる。1921年、欧州旅行した。1923年、竹内栖鳳の「竹杖会」を脱会したという。1925年、関雪画塾「新篁会」を解散する。1926年、関雪、石井林響、小杉未醒ら8人により「解衣社」を結成した。関雪、堂本印象、福田平八郎ら6人で「六合会」を創立する。1927年、欧州旅行する。1929年、紀州・矢の子峠で自動車事故により負傷する。中国旅行した。1931年、パリ開催の「日本美術展」(1929)の功により、竹内栖鳳、横山大観らと共に「シュバリエ・ド・レジョン・ド・ヌール勲章」を授与した。1934年、近代美術館建設期成会の発起人に参加する。1936年、古川北華を中心に、関雪、津田青楓ら6人で「興遊会」を結成した。冨田渓仙、横山大観ら14人で帝国美術院に辞表を提出した。1937年、帝国芸術院が成立し、会員に任命される。戦時下、1937年頃より、愛国運動に関わり戦争画、奉納画も描く。1940年、建仁寺方丈の襖絵「生々流転」など60面が完成した。1942年、吉川英治とともに南方従軍旅行を行う。瑞米山・月心寺(大津市大谷町走井)に葬られる。63歳。 新南画と呼ばれ、四条派をもとに東西の絵画諸派の影響も受けた。動物画に秀でた。造営した別邸はほかに大津「走井居」、明石「蟹紅鱸白荘」、宝塚「冬花庵」がある。 ◆橋本海関 江戸時代-近代の儒学者・教師・橋本海関(はしもと-かいかん、1852-1935)。名は子六。 播磨(兵庫県)生れ。明石藩儒。父は明石藩の家臣・橋本文水、母はマサ。1861年、母の実家・山内家の明石藩士・真陽に孟子を学ぶ。後に梁田蛻巌(やなだ-ぜいがん)の景徳館に入り、梁田葦洲(やなだ-いしゅう)に師事した。1866年、明石藩講武所詰、1868年、父より詩を学ぶ。1872年、敬義館の国語教師、1877年、兵庫県師範学校教師、1878年、神戸中学校教師(併任)。1883年、長男・関雪が生まれる。1888年、妻が家出し、関雪らは祖母に育てられた。後、清国大使館書記官・鄭孝胥と出逢い、横浜で清国の政治家・康有為(こう-ゆうい)を支援した。1899年、加古川の尼寺に寄寓する。1907年、明石天文町に移り『赤石三勝』を著す。1913年、関雪、孫・節哉とともに中国旅行した。帰国後『一葦航吟』を著す。1920-1933年、『明石名勝古事談』11巻を著す。84歳。 詩書、画も能くした。 ◆橋本よね 近代の女性・橋本よね(はしもと-よね、?-1932)。旧姓は石見。1903年、関雪を知る。1904年、関雪と結婚した。節哉、正躬、妙子を産む。1922年-1932年、琵琶湖疏水畔に「関雪桜」を植え続けた。 ◆鄭孝胥 清末の官僚・満州国の政治家・書家の鄭孝胥(てい-こうしょ、チョン-シヤオシュイ、Zheng Xiao-xu,1859/1860-1938)。字は蘇龕(そかん)。清国江蘇省生まれ。清朝で大阪総領事、総理衙門章京などを歴任した。1891年、来日し、神戸大阪総領事に就任する。1903年-1905年、広西辺務督辦(とくべん)として湖北新軍を統率した。1907年、官を辞し、張謇(ちょうけん)らと上海(シャンハイ)に予備立憲公会を創設し、立憲運動を進めた。1924年、溥儀につき総理内務府大臣に就任する。ただ、既に1912年、溥儀退位宣言により清朝は滅亡していた。孝胥は紫禁城を退去し、溥儀に従い日本軍の庇護下に入る。1932年、満州国建国の初代国務院総理に就任し、文教部総長を兼務する。関東軍を批判し辞任になる。1934年、満州国帝政移行により国務総理大臣に就任し、文教部大臣を兼務した。1935年、国務総理大臣、文教部大臣を辞任する。1938年、亡くなり満州国国葬になる。79歳。 民国一流の詩人、書家でもあった。 中国、清(しん)末、「満州国」の政治家。福建省福州の人。清末進士。 その後、盛宣懐(せいせんかい)の幕下に入って鉄道国有策を建議し、湖南布政使に任ぜられてその実施を図ったが、辛亥(しんがい)革命により挫折(ざせつ)した。以後上海で商務印書館董事(とうじ)の職にあり、1924年以後、天津(てんしん)で宣統帝の教育に従事した。「満州国」設立に参加して国務総理となり、帝制施行後、国務総理大臣に就任。 中国,清末,民国の政治家,学者,文人。 閩県 (福建省) の人。字は蘇戡,蘇龕,太夷。号は海蔵。光緒8 (1882) 年の挙人。外交官を経て張之洞の幕僚となり,鉄道,造兵などの役につき,また立憲運動にも参加,「予備立憲公会」の領袖となった。のち錫良や盛宣懐のもとで借款導入,鉄道国有策を推進,湖南布政使となった。辛亥革命後,退位した宣統帝溥儀の教育に従事し,復辟運動に参加,1932年満州国が成立するとその国務総理となった。詩人としては陳三立と並び称され,江西詩派最後の大家とされる。詩集に『海蔵楼詩集』がある。書家としても有名で,顔真卿,柳公権,黄庭堅や北碑を学び,楷書,行書にすぐれる。 1860-1938 清(しん)(中国)の外交官,政治家。神戸大阪総領事をつとめ,のち上海で実業に従事しつつ立憲運動を展開。辛亥(しんがい)革命後は清朝の復興をめざし愛新覚羅溥儀(あいしんかくら-ふぎ)の教育にあたる。1932年満州国初代国務総理となるが,1935年辞任。江蘇省出身。 中国、清末から満州国時代にかけての政治家。日清戦争まで公使館書記官、神戸大阪総領事として在日。帰国後、立憲運動、鉄道国有化政策に参画したが、辛亥革命で失敗。のち、天津で清朝再興を策動。一九三二年、満州国成立とともに、国務総理となった。 [1860〜1938]中国、清末・満州国の政治家。福建省閩侯びんこう県の人。清末の立憲運動、鉄道国有化政策に参画。1924年以後、宣統帝の教育に当たり、32年、満州国の国務総理に就任。 中国,清末民国初期の政治家。福建省の人。1882年の挙人。初め外交面で,のち張之洞・盛宣懐のもとで鉄道行政に活躍した。1924年以降溥儀の教育を担当し,満州国の初代国務総理。著書《海蔵楼詩集》《孔教新編》など。書家としても著名。 出【鄭孝胥 Zhèng Xiào xū】 1860‐1938 中国,清朝の旧臣,書家。福建省閩(びん)県の人。字は太夷,号は蘇龕。光緒8年(1882)郷試の首席。総領事として神戸に在住したが,日清戦争のため帰国。満州事変後は溥儀を助け,満州国国務総理となった。すぐれた儒学者として王道の実現を理想としたのは有名であるが,また詩書をよくし,とりわけ書は,古樸な独自の風格が世人に愛された。書室を海蔵楼といい,《海蔵楼詩集》などの著がある。 ◆建築 主屋、3つの画室、茶室、持仏堂、夕佳門などが敷地内に点在している。すべて関雪が設計した。 ◈「主屋(書斎、居間、客間)」は、書院造、2階建。 ◈大画室「存古楼(ぞんころう)」(52畳)は、池の西にある。関雪が大作の絵を描いた。部屋はガラス戸であり、庭園の鑑賞の起点が置かれている。東正面には大文字山(如意ヶ嶽)が望める。関雪は、五山送り火「大文字」を池面に逆さに映す位置に建物を建てた。二階建。 ◈「持仏堂」は、堂前に平石の礼拝石がある。方3間、宝形造。 ◈「洋館」(現在は、「レストラン・ノアノア」)(国登録有形文化財)は、昭和期(1926-1989)初期、1929年とも、建立による。スパニッシュ風、地中海様式になる。関雪が欧州で蒐集した品を展示していた。戦後は、米軍接収住宅になる。その後、パスタハウスとして利用されている。鉄筋コンクリート造、二階建(地下一階付)、瓦葺。 ◈「美術館」は、2014年に開館した。2階建になっており、1階では橋本関雪の作品、資料、蒐集品などを展示公開している。2階は展示室になる。展望テラスからは、東に庭園と大文字山(如意ヶ嶽)を眺望できる。 ◆茶室 3つの茶室がある。妻・よねのために、意匠を凝らし高台寺・圓徳院写しの本席「憩寂庵(けいじゃくあん)」、庵間「倚翠亭(いすいてい)」、「如舫亭(にょほうてい)」がある。 ◆文化財 関雪の描いた日本画作品、作品草稿、スケッチ類、陶器、古今東西の蒐集した美術品など、2000点を所蔵・展示している。 ◆仏像 持仏堂に、「地蔵菩薩立像」(重文)が安置されている。鎌倉時代作になる。 ◆庭園 池泉回遊式庭園(7400㎡)は、近代、1916年に完成し、その後、30年にわたり手が入れられている。すべて関雪の作庭により、植木職人を指示して完成させた。奈良本辰也は「画人の庭」と呼んだ。6、7回にわたり敷地の拡張も行われている。2003年「白沙村荘庭園」として国の名勝に指定された。 東の大文字山(如意ヶ岳)を借景として、琵琶湖疏水から水を引き、3つの池を配している。庭の各所に、建物、茶室、中門などが配されている。五山の送り火(8月16日)には池に「大」の字が映る。庭は、この日のわずか30分のために生み出された。苔地を進む苑路が庭を巡る。さまざまな石橋が架けられ、飛石があり、楓などの樹木が生い茂る。各所に四季の草花が植えられている。10数本の赤松、持仏堂には白松の植栽があり、関雪が中国より持ち帰ったという。 平安時代-鎌倉時代の石燈籠、国東より移された石塔群、石仏なども全国から集められ配されている。これらの石像美術の総数は180点にも及ぶ。庭園と石の配置、構成について高く評価する見方と、否定的な見方がある。ただ、構成は吟味され、破綻は見られない。庭園北西の竹林には、さまざまな表情を見せる石仏群「薮の羅漢」がある。 ◆石造物 庭園内に数多くの石造物がある。 ◈「七重層塔」は、持仏堂前にある。平安時代初期の作になる。富田林八幡宮の旧物になる。高さ3m、松香石製。 ◈「十一重塔」(重美)は、西部庭園西にある。平安時代作であり、香川・善通寺の持宝院より移された。角礫質凝灰岩(豊島石)製。 ◈「国東大石塔」は、入口左手築山に立つ。鎌倉時代作になる。高さ4.2m、凝灰岩製。 ◈「九重塔」は、鎌倉時代作になる。伊賀より移された。 ◈「十三重石塔」は、池中央西岸にある。鎌倉時代作であり、基礎に「永仁六年(1298年)」の銘がある。 ◈「六重層塔」は、持仏堂西にある。鎌倉時代作であり、初重軸部に「元応元年(1319年)」の銘がある。かつて七重塔だったとみられている。滋賀日野・浄教寺より移された。 ◈「宝篋印塔」は、西部庭園を北に出た地にある。鎌倉時代作、基礎に「応永六年(1293年)」と刻まれている。花崗岩製。 ◈「板石仏」は、南北朝時代作になる。 ◈「国東宝篋印塔」は、西部庭園を北に出た地にある。南北朝時代作になる。塔身に「永徳二年(1382年)」の銘がある。九州・国東より移された。相輪宝珠四方に火焔形が見られる。凝灰岩製。 ◈「六地蔵石幢」は、西部庭園、池北岸にある。室町時代作になる。花崗岩製。 ◈「観音石幢」は安土・桃山時代作、高さ1m。 ◈「大仏殿燈籠」は、安土・桃山時代作、高さ2m。 ◈「礎石蹲」は 但馬・国分寺より移された。直径1m。 ◈「鞍馬石」は、持仏堂前にある。大きな舞台石であり「鬱勃縦横」と刻まれている。 ◈「国東石幢」は、高さ1m。 ◈石仏群「薮の羅漢」は、竹林に置かれ、さまざまな表情を見せる。 ◈ほかに、磨崖仏などがある。 ◆関雪桜 琵琶湖疏水沿いの哲学の道には、「関雪桜」(ソメイヨシノ)と呼ばれる桜並木が続く。 当初は妻・よねが、何か人のためになることをと考え植えた。自ら蓄えたお金をもとに、1922年(1921年とも)より亡くなる1932年まで、2kmの道に400本(300本とも)もの若木を植栽し続けたという。 妻没後、関雪は戦時中も、植木屋を使い苗木の手入れを続けている。桜並木は後に関雪桜と呼ばれるようになる。後、桜並木は、疏水の改修工事の際に伐採されるなどした。初期に植えられたものは現在は、10数本が残るのみといわれている。 疏水沿いに漢詩の碑が立つ。1943年に関雪が、妻・よねの13回忌を期して、妻と桜を偲んで建立した。 七言絶句「朶雲圧水一渠斜 春伴潺湲遶我家 悩殺幽人残夜夢 風々雨々不離花 白紗村人」。 朶雲(だうん)水を圧して、一渠(いっきょ)斜によぎる。春は潺湲(せんかん)を伴い、我家を遶(めぐ)る。悩殺す幽人、残夜の夢。風々雨々、花を離れず。(桜の塊が、まるで水を圧するかのように咲き誇り、疏水が斜めに過ぎる。春になると、我家の周りを水がさらさらと流れ、私は明け方の夢に、心かき乱されている。風につけ雨につけ、花のことが心から離れない。) ◆花暦・樹木 ツツジ、サルスベリ、紅葉など。ハクショウがある。 ◆年間行事 関雪忌(2月26日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 『白紗村人随筆』、『落花流水』、『京都府の歴史散歩 中』、『アサヒグラフ別冊 日本編66 橋本関雪』、『師とするものは支邦の自然 橋本関雪』、『京都の近代化遺産 近代建築編』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 日本庭園をゆく 4』、『週刊 京都を歩く 4 銀閣寺周辺』、当館の案内書・ウェブサイト、ウェブサイト「散策とグルメの記録」、『京都 神社と寺院の森』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|