|

|

|

| 楊谷寺(柳谷観音楊谷寺) (京都府長岡京市) Youkoku-ji Temple |

|

| 楊谷寺 | 楊谷寺 |

|

|

門前      休憩所      山門  山門  山門  山門  山門、「立願山」山号扁額  山門、寺紋  参道  山門、風神像  山門、雷神像  鐘楼  手水舎  龍ノ口(龍手水)  龍ノ口(龍手水)  龍ノ口(龍手水)   龍ノ口(龍手水)  本堂  本堂  本堂  本堂、本尊   庫裏、玄関   庫裏、玄関  庭手水  庭手水   書院  書院   庭園、浄土苑  浄土苑、池泉  浄土苑    恋手水      上書院  上書院  上書院  上書院  上書院  上書院  上書院  上書院  上書院  上書院  あじさい回廊  あじさい回廊   琴手水  琴手水  奥之院  奥之院  奥之院、扁額「中御門天皇、勅刻尊像」  奥之院  奥之院        奥之院の眼力稲荷大明神  愛染堂  観音請記念碑  多宝塔   納骨堂  正一位眼力(がんりき)稲荷大明神  眼力稲荷大明神      神徳(みのり)水  モリアオガエルが産卵する小池  モリアオガエルの卵    中庸門   弁天堂  淀殿、弁天堂  護摩堂  経蔵   地蔵堂  阿弥陀堂  阿弥陀堂  阿弥陀堂  阿弥陀堂    寺宝庫  寺宝庫  苔手水  苔手水    おひよけさま(無料休憩所)          独鈷水  独鈷水  弘法大師像  弘法大師の足形  山主居所  境内遠景  楊谷寺通、石燈籠  【参照】弥勒谷十三仏  【参照】弥勒谷十三仏  【参照】弥勒谷十三仏  【参照】弥勒谷十三仏 |

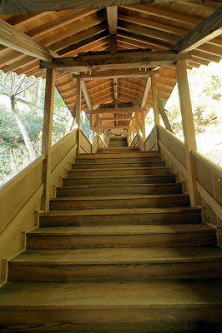

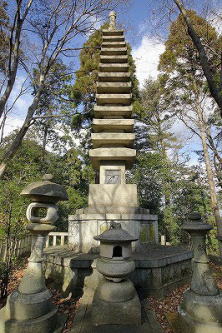

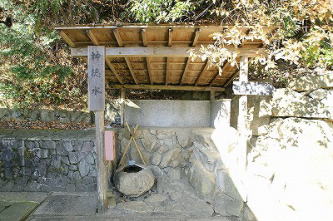

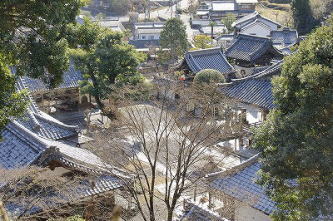

西山、浄土谷(じょうど-だに)にある楊谷寺(ようこく-じ)は、「柳谷観音(やなぎだに-かんのん)楊谷寺」、「柳谷観音」、「やなぎださん」とも呼ばれている。 「京都・西山三山」(ほかに善峯寺、光明寺)の一つに数えられる。空海ゆかりの「独鈷水(おこうずい/とっこすい)の寺」、「紫陽花の寺」としても知られる。山号は、立願山(りゅうがん-ざん)という。 西山浄土宗、光明寺の末寺。本尊は十一面千手千眼観世音菩薩。 本堂の本尊は新西国観音霊場第17番札所、奥ノ院の千手観音は京都洛西観霊場第10番札所になる。願病平癒の祈祷寺として知られ、美人祈願、近年では眼(がん)に通じがん封じなどの信仰も集める。 ◆歴史年表 平安時代、806年、清水寺開祖・延鎮(えんちん)僧都により開山されたという。 811年、弘法大師(空海)が当寺にたびたび参籠し、2世とされた。 平安時代、「立岩寺西清水寺」の勅額を贈られ栄える。その後、荒廃する。 安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)/1614年、東福寺禅僧・芳室士せんにより7間4面の本堂が再興されたという。 江戸時代、元禄年間(1688-1704)、本堂が再建された。本尊・千手観音が広く信仰を集める。 近代、1912年、奥ノ院が建立された。 1915年、奥ノ院が焼失する。 1930年、奥ノ院が再建された。 現代、1997年、本尊・千手観音の解体修理に際して、像内より文書が発見された。 2017年、「花手水(はな-ちょうず)」が始まる。 ◆延鎮 奈良時代-平安時代前期の法相宗の僧・延鎮(えんちん、?-821?)。男性。報恩に師事し、その没後、大和・高野山真言宗の子島(嶋)寺を継いだ。778年、行叡(ぎょうえい)と出遭い、京都・乙輪(音羽)山に移る。798年、坂上田村麻呂が開いた清水寺の開祖になる。806年、柳谷観音を開く。 優婆塞(うばそく、仏教の在家信者の男子)の修行者とされる。 ◆空海 奈良時代-平安時代前期の真言宗の開祖・空海(くうかい、774-835)。男性。弘法大師。讃岐国(香川県)の生まれ。父・豪族の佐伯田公(義通)、母・阿刀氏。788年、15歳で上京し、母方の叔父・阿刀大足に師事し儒学を学ぶ。791年、18歳で大学明経科に入るが、中途で退学し私渡僧(しどそう)として山岳修行を始め四国の大滝岳や室戸崎などで山林修行した。797年、『聾瞽指帰(ろうこしいき)』を著す。798年、槙尾山寺で沙弥になり、教海と称する。804年、東大寺戒壇院で具足戒を受ける。遣唐使留学僧として唐へ渡り、805年、長安・青竜寺の恵果(けいか)により両界、伝法阿闍梨の灌頂を受ける。806年、当初の20年の義務期間を2年に短縮して帰国、多くの経典、密教法具などを持ち帰る。入京できず太宰府・観音寺に住した。809年、入京を許される。810年、高雄山寺(神護寺)を経て、811年、乙訓寺に移り、約1年間任に当たった。別当になる。812年、乙訓寺を訪れた天台宗開祖・最澄は、空海と会っている。その後、空海は高雄山で最澄らに金剛界結界灌頂を行った。後、二人は決裂し、断絶する。813年、東大寺別当、819年、頃/818年、高野山を開く。822年、東大寺に灌頂道場(真言院)を開く。823年、東寺を真言密教の道場にした。824年、高雄山寺を神護寺と改名する。神泉苑で祈雨の修法を行う。827年、大僧都となる。828年、綜芸種智院を創立した。832年、高野山で万灯会、834年正月、宮中中務省で後七日御修法を営む。830年、『秘密曼荼羅十住心論』を著す。高野山で亡くなり、東峰に葬られた。62歳。 ◆淀殿 安土・桃山時代-江戸時代前期の淀殿(よどどの、1569?-1615)。女性。名は茶々(ちゃちゃ)、通称は二の丸殿、西の丸殿、淀君は後世の呼称。近江国(滋賀県)の生まれ。父・浅井長政、母・お市の方の長女。1573年、織田信長によって包囲された小谷城落城の際に、母、ちゃちゃら娘は信長のもとに送り返され養われる。1582年、信長の死後、母の再婚によって柴田勝家の越前北庄城に移る。1583年、賤ヶ岳の戦いで、勝家は秀吉に攻められ勝家、母は自害する。ちゃちゃら3人の娘は秀吉に保護された。1588年頃、秀吉の側室になる。1589年、山城・淀城に入り、淀殿、淀の方、淀の局と呼ばれた。同年、鶴松(棄丸)を産むが夭折した。1590年、秀吉の小田原攻めに同行した。1592年、文禄の役に肥前名護屋に赴く。1593年、大坂城で次男・秀頼を産み嫡子になり、権勢を振るう。1594年、菩提寺養源院を建立した。1598年、秀吉死後、遺言により秀頼と共に大坂城に入り、正室・北政所を凌ぐ。1615年、大坂の陣で豊臣方が敗れ、秀頼と共に自害する。49歳。 秀吉の死後は秀頼の後見を果たした。父母の画像を高野山・持明院に納め、追善供養を行う。養源院を建立した。 ◆霊元 天皇 江戸時代前期-中期の第112代・霊元 天皇(れいげん-てんのう、1654-1732)。男性。識仁(さとひと)、幼名は高貴宮 (あでのみや)。京都の生まれ。父・第108代・後水尾天皇、母は贈左大臣・園基音の娘・藤原国子(新広義門院)の第19皇子。1654年、兄・第110代・後光明天皇の猶子になる。1663年、異母兄・第111代・後西天皇の譲位により10歳で践祚、即位した。父・後水尾上皇は院政を執る。葉室頼業らに「新主御用」の勤仕(のちの議奏)、新設の近習番により天皇の指導を行う。後に、院派の公家衆と天皇近習衆とが対立する。1673年、内裏が炎上し、右大臣・近衛基熙邸を仮御所にする。1675年、内裏再建後に、近衛邸が火災になる。 1680年、後水尾法皇の没後、初めて親政を行う。近習衆による朝廷再編を目指し幕府の干渉を招く。1687年、寵愛した皇太子・朝仁(あさひと)親王 (第113代・東山天皇) に譲位した。1690年、近衛基煕が関白に就任し、権限は制限された。1709年、慶仁(やすひと)親王(第114 代・中御門天皇)が即位する。1713年、落飾し、素浄と称した。1721年、初めて修学院離宮御幸が行われ、以後、春秋遊幸の地とされた。京都で没した。79歳。 30人以上の子があった。第1-第3皇子を僧籍に追う。東山天皇、中御門天皇の2代46年間にわたり院政を行った。甥の関白・近衛基煕と対立した。大嘗祭、立太子式の朝儀、朝儀の大典を復興する。有職故実、宮中記録の整備を行う。学問を好み、和歌は第111代・後西天皇より古今伝授を受けた。霊元院歌壇を形成した。漢詩、書道(後の有栖川流)、絵画に秀でた。詠歌は6000首を超える。歌集『桃蘂集』『修学院御幸宸記(『元陵御記』) 』 がある。 古代の第7代・孝霊天皇、第8代・孝元天皇の諡字をとり「霊元院」と追号された。陵墓は月輪陵(東山区)になる。 ◆新崇賢門院 江戸時代前期-中期の新崇賢門院(しん-すうけんもんいん、1675-1710)。女性。名は慶子、賀子(よしこ)、四条の局。父・櫛笥隆賀(くしげ-たかよし)、母・西洞院時成の娘。第113代・東山天皇の後宮に入り、新大典侍になる。1701年、第114代・中御門天皇、1704年、直仁(なおひと)親王など3皇子1皇女を産んだ。1709年、天皇の退位後には、一条局、四条局と称した。35歳。 1711年、没後に従二位を追贈され、准三宮、院号の新崇賢門院を追贈された。 ◆中御門 天皇 江戸時代前期-中期の第114代・中御門 天皇(なかみかど-てんのう、1701-1737) 。男性。慶仁 (やすひと) 。京都の生まれ。父・第113代東山天皇、母・内大臣・櫛笥隆賀(みくしげ-たかよし)の娘・新崇賢門院藤原賀子の第5/6皇子。1707年、儲君(ちょくん)に定められ、親王宣下を受けた。1708年、立太子。1709年、践祚、1710年 、父・東山天皇の譲位により、9歳で即位した。東山上皇の院政は、同年、上皇が亡くなり終わる。以後、祖父・霊元上皇(第112代)の院政が行われた。父の代に復活した大嘗祭は、幕府との勅約により中止になる。朱子学者・新井白石の献策、幕府の奏請により、弟・直仁(なおひと)親王(東山天皇第8皇子)に閑院宮(かんいんのみや)の創立をさせた。1711年、元服式をあげる。即位後の式は久しぶりだった。1729年、交趾国(ベトナム)から献上された象が天皇に披露されている。無位無官のため急遽、「広南従四位白象」の称号が与えられた。1735年、皇太子・昭仁(てるひと)親王(第115代・桜町天皇)に譲位する。院政をとる。太上天皇の尊号を受けた。 幕府との関係は良好だった。有職故実に詳しく、朝儀研究の撰著『公事(くじ)部類』がある。管絃、笛、和歌、書道に秀でた。追号「中御門院」は、御所の門の名に因んでいる。門は待賢門とも呼ばれた。京都で没した。37歳。 陵墓は月輪陵(東山区)になる。 ◆喜多川 諦道 近現代の僧侶・喜多川 諦道(きたがわ-たいどう、1896-1965?)。男性。大分県の生まれ。8歳で、真言宗系の寺に少年修行僧として出家した。13歳で高野山の普賢院に師事する。その後、真言密教の開教師になる。1924年、欧米外遊の旅に出発し、ロサンゼルスにとどまり高野山米国別院の第3代主監になる。この間、妻・栄子との間に長女・メリー泰子(やすこ)、長男・真一(まさかず)、次男・ジョン・擴(ひろむ)(ジャニー喜多川)が生まれた。1933年、帰国し大阪・京都で暮らした。1934年、妻が亡くなる。1942年、子らは和歌山県東牟婁郡勝浦町に疎開した。その後、工場に勤め、1946年-1949年、工場が球団「ゴールドスター(大映スター、千葉ロッテマリーンズ) のオーナーになったことから、マネージャーになる。その後、心斎橋の煎餅屋「杵萬」に居候したという。69歳?。 ◆伝承 楊谷寺の創建には伝承がある。平安時代前期の僧・延鎮(?-821?)に夢告があった。夢中に観音菩薩が現れ、西山で生身の観音菩薩に遭うことができると告げられる。 延鎮は、清水寺から西山に入り、山中の柳(楊)生い茂る渓谷の岩上に、お告げ通り観音菩薩を見る。その菩薩が、本尊の十一面千手千眼観世音菩薩だったという。 平安時代前期、806年に延鎮は、その場所に堂宇を建て、楊谷寺を創建したという。 ◆仏像・木像 ◈本堂の本尊、「十一面千手千眼観世音菩薩」(162cm)(府有形)は、普段は厨子内に納められている。平安時代作になる。1997年に、本尊の解体修理の際に、像内より勧進願文・奉加状などが発見された。これらは、鎌倉時代前期、1210年に納入されていた。 眼病諸病平癒の信仰があり「生き仏」といわれている。新西国観音霊場第17番札所に指定されている。縁日(毎月17日・18日)には開帳される。 ◈左脇侍に「勝軍大地蔵菩薩」、右脇侍に「勝敵毘沙門天像」が安置され、清水寺の十一面観音の脇侍と同様の配置になっている。 かつての宮殿(厨子)は、豊臣秀吉側室・淀殿(1569?-1615)の寄進による。その後、阿弥陀堂に移された。 脇壇に「開山延鎮僧都」、東堂に「弘法大師像」を安置する。左側には阿弥陀如来、歴代上人の位牌が安置されている。 ◈本堂内左の「びんづるさん」は、「撫仏(なでぼとけ)」ともいわれる。釈迦の弟子・十六羅漢の一人で、神通力が大強く、病人が自らの患部と同じところを触れると治癒するという。 ◈阿弥陀堂に本尊「阿弥陀如来坐像」、「観音菩薩」、「至勢菩薩」の三尊を安置している。右に「善導大師」、左に「円光大師(法然)」も祀る。宮殿(厨子)は淀殿の寄進による。当初の本堂より移されている。 厨子の開帳は、毎月、17日、18日に限られている。盆大施餓鬼法要(8月18日)も催される。 ◈奥ノ院に、「十一面千手千眼観世音菩薩」が安置されている。 江戸時代の第113代・東山天皇の皇妃・新崇賢門院(四条の局、1675-1710)が、本堂の本尊に祈祷し皇子(後の第114代・中御門天皇)を出産した。新崇賢門院は願いがかなうと、観音像を奉るとの誓いを立てた。だが、その前に亡くなる。このため、中御門天皇(1702-1737)は、亡き母に代わり千手観音を施入したという。本尊を摸した勅刻であり、奥ノ院本尊として安置したという。京都洛西観霊場第10番札所に指定されている。子授け・安産・恋愛成就の信仰がある。 奥ノ院、右手に天皇の位牌、左手に眷属の「二十八部衆」が祀られている。 ◆建築 表門、本堂、庫裏、書院はいずれも府登録文化財指定になる。ほかに阿弥陀堂、奥の院などが建つ。 ◈「山門(表門)」(府登録文化財指定)は、江戸時代前期、元禄年間(1688-1704)に再建された。江戸時代中期、1775年の建立ともいう。勅使門であり、かつては皇族・公家方に限られて開門した。 梁には方位磁石が奉納されている。 四脚門、切妻造、本瓦葺。 山門の両脇には風神・雷神が奉られている。 山門までの石段数は、開山・延鎮の命日の17日、2世・弘法大師(空海)の命日の21日に符合する。下段-中央までが17段、中央-門前までが21段(実際は21段半)になる。中段(踊り場)にはかつて、小さな滝口が設けられ水行をしていた。 ◈「本堂」(府登録文化財指定)は、江戸時代前期、元禄年間(1688-1704)の再建による。土足のままで中に入り、観音を拝むことができる。7間4面。 ◈「阿弥陀堂」は、 江戸時代に建てられた。かつては、念仏堂とも呼ばれていた。 ◈「庫裏」(府登録文化財指定)は、江戸時代前期、元禄年間(1688-1704)に再建された。 ◈「書院」は、近代、明治期(1868-1912)後期に建立された。 貴賓室は西山のヒノキを用いた総ヒノキ造になる。かつて、茶室として使用されていた。 一般公開(毎月17日午前中)されている。 ◈「奥ノ院」は、近代、1912年に建立され、1915年に焼失している。1930年に再建されたという。 ◈「あじさい回廊」は、書院から奥之院までの回廊であり、山の急斜面を昇る。名勝庭園、アジサイを鑑賞しながら進むことができる。 ◈「鐘楼堂」は、山門の左脇にある。午前7時の開門時、正午、閉門時の午後5時に鐘が撞かれる。大晦日には除夜の鐘つき会も行われている。 ◈「築地塀(ついじべい)」には、横に定規筋(じょうぎ-すじ)という白い筋が入っている。5本線の筋塀(すじ-べい)になる。 古代律令制では、筋塀が築造できるのは五位以上の身分の者に限られていた。宮中、御所、宮地、門跡などに見られた。3本、4本、5本の3種の筋塀があり、5本が最高位になる。天皇家と関わりの深い寺格の高い寺を意味しており、宮内庁が許可した寺だけに許された。 ◆文化財 ◈「絹本著色不動明王図」は、鎌倉時代作になる。 ◈「絹本著色阿弥陀三尊来迎図」は、南北朝時代作になる。 ◈江戸時代の第114代・中御門天皇寄進の御鏡ほか、歴代天皇ゆかりの品がある。 ◈阿弥陀堂の「宮殿(厨子)」は、淀殿(1567-1615)が寄進したという。厨子の扉には豊臣家の紋が入る。当初は本堂の本尊が納められていた。 江戸時代に本堂より阿弥陀堂に移されている。徳川の世に変わり、幕府の目を憚った当時の住職によるという。 ◈「洛中洛外図屏風」は、江戸時代中期作になる。 ◈1998年に本尊・十一面千手千眼観世音菩薩の解体修理が行われ、胎内から勧進願文・奉加状などが発見された。寄進者氏名などが書かれていた。鎌倉時代前期、1210年に納入されていた。 「文書」は、当時の長岡京市一帯の文化・風土を示す貴重な資料として京都府の重要文化財に指定された。毎月17日・文化の日には公開されている。 ◈僧侶・喜多川諦道の書「寿」が上書院に飾られている。 ◈軸物を中心に、深田直城「菊花図」、椿貞雄「筍図」、柴田是真「雪山河之図」、池上秀畝「一品当朝」、柴田是真「松竹梅画賛」、稲葉春生「金魚の図」、貫名菘翁「蘭花図」、山本梅逸「樹林雷雲之図」、中村不折「紅樹霜義図」、池上秀畝「白兎」、住吉弘貫「日出羊図」、広島晃甫「鷹」、与謝野晶子の自筆短歌「天の雪」、真野暁亭「犬図」、宇田荻邨「愛宕路」、尾竹竹坡「白梅」池上秀畝「冨士越龍図」、児玉果亭「梅樹千億図」、酒井三良「落葉」、大野静方「秋の里山」、英一蝶「夕顔篝火図」、酒井三良「蛙」、堅山南風「清流滝と馬」、金島桂華「水仙」、森守明「鴬白梅之図」、光貞「立雛図」、野田九浦の「翁舞」、小谷津任牛「鴨」、幸野楳嶺「清水寺晩秋圖」、谷文晁「月に兎図」、西山翠嶂「猛乕之図」、呉春『蓬莱山図」、梶田半古「紫式部」、鈴木基一「花鳥図」、島田墨仙「花売」土佐光貞「立雛図」、山村耕花「紅梅」、土佐光孚「旭日之図」、武部白鳳「狗子寒菊図」、望月玉泉「紅楓小禽図」、山口華楊「秋晴」、菊池契月「湖上観月」、近藤浩一路「南瓜と茄子」、青木大乗「枇杷之図」、橋本邦助「芥子之花図」、小林五浪「牡丹」、今村紫紅「藤」、今井景樹「朧月桜花」、山本倉丘「紅梅」、酒井三良「旭日」、伊藤小坡「年之暮」、広田多津「紅菊」、結城素明「秋山探勝」、小谷津任牛「兎」、虎図「月下猛乕」、山村耕花「麗花」、円山応挙「楊貴妃写貌図」、野口小蘋「紫陽花」、菊池契月「牡丹」、濱田観「桜」丸山晩霞「田家早梅」、川村曼舟「高峰映雪圖」、竹内栖鳳「寿賀」、松林桂月「八哥遐齢図」、谷文晁「虎図」、鈴木其一「鶴図」、森寛斎「兎」、東原方僊「清流」、山元春挙「蓬莱仙閣図」、杉原元人「紫陽花」、島田墨仙「美少年」、橋本関雪「湖光帆影」など。 ◆庭 「浄土苑(楊谷寺庭園)」(京都府指定名勝、1987)は、書院前庭であり本堂と書院の間にある。江戸時代中期に作庭された。 庭は、山の急斜面を巧みに利用し、一帯の障壁画のように見立てている。山肌全面に数多くの石組、刈込、灯籠、植栽を配しており、座して鑑賞する枯山水式になる。 高低差のある三層に分かれた景色を愛でる。一層目は書院より、二層目は階段を上った反対側、三層目は上書院からの眺めになる。重森美玲『古都百庭』(1942)にも選ばれている。 立石は各々、十三仏・目菩薩(め-ぼさつ)・受菩薩などに見立てられている。十三仏とは、死者の追善菩提のために初七日から三十三回忌までの十三仏事に当てられた仏をいう。室町時代に始ったとされる俗説で、それぞれの忌日に祈願された。初七日は不動明王、二七日は釈迦如来、三七日は文殊菩薩、四七日は普賢菩薩、五七日は地蔵菩薩、六七日は弥勒菩薩、七七日は薬師如来、百カ日は観世音菩薩、 一周忌は勢至菩薩、 三回忌は阿弥陀如来、七回忌は阿 閦如来、十三回忌は大日如来、三十三回忌は虚空蔵菩薩になる。 北西には池泉も造られている。山より滝を落とし、石橋が架けられている。秋には刈込のドウダンツツジ・楓が紅葉し鮮やかに彩る。 ◆境内の神仏 柳谷観音は、古くよりの神仏習合の信仰を守り続けてきた。境内には様々な神仏が祀られている。 ◈鎮守社の「正一位眼力(がんりき)稲荷社」は、本堂の背後に祀られている。「下の眼力稲荷」「がんりきさん」とも呼ばれる。本堂の守り神になる。 伏見稲荷大社の末社・眼力社より勧請された。湧水「神徳(みのり)水」を汲み、飲料するか、眼を洗うと眼病が治るという。また、学問に霊験、先見の明(心眼)を授ける。 仕事運・開運・学問成就の信仰がある。 縁日(毎月17日)に、水を汲み稲荷に供えた後、これを持ち帰って使用する。特別な願掛けの際には、通常の参拝後に、稲荷の周りを右回りに百度廻り、絵馬に願い事などを記して堂周りに掛ける。 ◈「奥之院柳谷眼力稲荷大明神」は、奥之院の背後に祀られている。奥之院の鎮守、縁結びの信仰がある。 ◈「淀殿弁天堂」は、本堂近くにある。弁財天の前立ちとして淀殿が祀られている。美顔・美心(びじん)・芸技達者の信仰がある。 弁財天は、インド神話のサラスバティーを漢訳し、女神の姿に造形化した。もとは河神であり、後に梵天の妃になり、仏教に取入れられ音楽・弁舌・財富・知恵・延寿を司る女神になった。日本では七福神唯一の女神になった。 お堂の傍に、淀殿が毎日この水で顔を洗っていたという湧水「神徳(みのり)水」がある。 ◈「地蔵堂」は護摩堂に隣接している。堂内に親子地蔵が祀られている。親子の絆・子供の幸せのご利益がある。 ◈「愛染堂」は奥之院近くにあり、愛染明王を祀る。「あいりきさん」とも呼ばれる。男女和合・恋愛成就・夫婦円満・縁結びなどの信仰がある。 堂前に石版を背負わされている天邪鬼がおり、「あいりきさん」と呼ばれている。頭を撫でながら願いを告げる。 ◆湧水 ◈「独鈷水(おこうずい/とっこすい)」が、独鈷水堂内の岩間から湧水している。眼病平癒の霊顕あるという。 平安時代前期、811年に、弘法大師(空海)が長岡京・乙訓寺別当職の時、当寺を参詣したという。境内の湧水で、親猿が目の見えない子猿の目を洗っているのを目にした。親子猿は連日現れ、17日目に子猿の目は開眼したという。 空海は、金剛杵の一つ独鈷(とっこ)により聖泉を掘り下げ、加持祈祷を行ったという。また、水は人間にも効くとして、独鈷で清水をかき回して祈ったという。その後、独鈷水として広く知られるようになった。その由来により、空海は当寺2世として仰がれた。 以来、眼病に悩む人々が多く参詣し、寺に籠り霊水を飲み、経を唱えて数珠繰り、祈祷を行ったという。 江戸時代に、113代・東山天皇は皇妃・新崇賢門院(1675-1710)と共に子宝・安産祈願し、無事に皇子(114 代・中御門天皇)を授かった。新崇賢門院の没後に、中御門天皇は追善菩薩として奥之院に観音様を造物させた。 江戸時代、第112代・霊元天皇(1654-1732 )も、霊水で眼病を治癒したという。以後、独鈷水は天皇家に献上され、近代、1868年の東京遷都まで続けられたという。 参拝者は、独鈷水を汲み、一度本堂に供える。あじさいの道を通って奥ノ院を拝し、再び本堂に戻り、供えていた水を呑み、あるいは目を洗う。また、持ち帰る。 弘法大師像の前に足形があり、四国八十八カ所霊場の砂が敷かれている。足形の上に履物を脱いで上がり、「南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)」と21回唱える。足腰が丈夫になり、後に独鈷水を飲むと、ご利益が倍増するとされる。 ◈「神徳(みのり)水」は、弁天社の近くに湧く。諸病平癒、不老長寿の水といわれている。淀殿は当山の観音を信仰し、淀城で毎日この水を用いて洗顔していたという。授けられた手拭で拭くと美人になれるという。 ◆講社 全国的な講社(こうしゃ)組織がある。当寺を信仰している人々で結成する団体「講」「講中(こうじゅう)」をいう。 江戸時代前期、元禄年間(1688-1704)に、多くの講社が結成された。近代、1924年でも近畿中心に322社が存在した。 ◆燈籠・丁石 境内に至る参道の登り口は坂道になる。ここには石燈籠が立てられ、丁石(町石)といわれる道標が1町(109m)毎にある。「柳谷是より十八丁」と刻まれた地蔵から始まり、7丁まで立てられている。 ◆十三仏 境外に弥勒谷十三仏といわれる石仏が安置されている。江戸時代に十三仏信仰が起こり、死者の冥福と極楽浄土を祈願した。像高70-100cm。 ◆花手水 花手水(はな-ちょうず)は、2017年に楊谷寺が手水舎に紫陽花を浮かべたことが始まりという。手水(ちょうず)・手水鉢に折々の草花を敷き詰める。 現在は境内4カ所設けられ、手水舎の「龍手水」、本道-書院間の「庭手水」、書院から上書院の「恋手水」、上書院-奥之院の「琴手水」(水琴窟の「心琴窟」もある)、寺宝庫近くには「苔手水」がある。 ◆花暦 ◈「紫陽花の寺」として知られ、奥之院への参道は、「あじさいの道」と呼ばれている。27種、京都最⼤規模の5000株の紫陽花(花期6月中旬-7月上旬)が植えられている。 ヤマアジサイの「黒姫」、ヤマアジサイの「七段花」、様々な色が見られる「七色アジサイ」、原種の「ガクアジサイ」、八重咲の「テマリアジサイ」、ガクアジサイの仲間で四季咲きの「キリシマノメグミ」、バラ咲き八重咲きの「ユーミーシリーズ」などがある。 ◈浄土苑(名勝庭園)にはドウダンツツジの植栽がある。 ◈ヤマモモは、天皇に献上されたという。阿弥陀堂から奥之院に向かう途中の「四季の道」にある。 ◈ツバキは、樹齢200年以上になる。上書院から奥之院に向かう左手にある。 ◈紅葉(イロハモミジ)(11月下旬)も知られている。 ◆生物 奥之院付近の池、その下の眼力稲荷社付近の池には、日本固有種のモリアオガエル(両生綱無尾目アオガエル科)が生息する。 ◆門前町 参道は山門まで一直線の石畳が続く。すり鉢状の一帯に、小規模の浄土谷柳谷(やなぎ-だに)の門前町が形成されている。 旧名は、柳谷観音に因み観音(かんのん)と呼ばれていた。周辺は柳谷川の源流になり、大阪府との府境に当る。 ◆陽光桜苑 境内の南東方向の山腹に、2019年4月に緑地公園の「陽光桜苑」が開園した。 2018年1月に「NPО法人 京おとくに・街おこしネットワーク」(長岡京市)により竹林の整備作業から始まった。 その後、2019年2月に陽光桜20本が植えられている。陽光桜(ヨウコウザクラ)とは、天城吉野(アマギヨシノ)と寒緋桜(カンヒザクラ)との交配により生まれた。鮮やかな紅紫色をしており、一重咲きで大輪の花を下向きに咲かせる。 ほか、山桜5本、3月にアジサイ、10月にイロハモミジ50本、2020年に陽光桜10本、ドウダンツツジ300本、アジサイも植えられた。 その後も各種の植栽、枯山水庭園、周辺の整備も続けられている。 ◆祭礼 ◈「柳谷信徒勤行式(やなぎだにしんと-ごんぎょうしき)」は、本堂で執り行われる。江戸時代より詠われ、境内に祀られている神仏に、感謝と祈りを捧げる。 鐘を叩き、大数珠を繰りながら百万遍念仏を唱える。御詠歌は、僧侶が使用する拍子木で一定の拍子を刻みながら詠う独特なもので大変に珍しい。 落語「景清(かげきよ)」にも登場した。京都の目貫師(めぬき-し、彫金職人) の定次郎が失明し、眼病に霊験あらたかと伝わる柳谷観音へ21日間の願掛けに行く。 ポルトガル人・ヴェンセスラウ・デ・モラエスモラエス(1854-1929)の『日本夜話』(1936)にも数珠くりが紹介されている。 ◈「開眼大護摩供(大護摩焚き祭り)」(2月17日)は、江戸時代より続く。古いお札・お守・塔婆などを焚き上げ、厄除け・現世の幸せの祈願を行う。吉野の大峰山より山伏を招く。聖域に祭壇を設け、山主・僧侶と共に御祈祷を執り行う。参拝者は分身の人形(ひとがた)に、家内・縁者の願い事・氏名を書いて焚き上げ、諸願成就・厄除けの祈願を行う。 ◆年間行事 特別開扉(1月1日-3日)、大般若転読会(1月18日)、開眼大護摩供(大護摩焚き祭り)(2月17日)、新緑ウイーク(4月下旬頃-)、大般若輪読会(玄奘三蔵招来の大般若経600巻を転読し全て読誦したとする法要)(5月18日)、あじさいウイーク(上書院特別公開、限定御朱印授与、ワークショップ)(6月上旬-7月上旬)、大護摩焚き祭り(8月17日)、盆大施餓鬼会(8月18日)、大般若輪読会(9月18日)、大般若輪読会(11月8日)、もみじウイーク(11月中旬-12月上旬)、除夜の鐘(鐘撞、甘酒接待)(12月31日)。 本尊開帳(百万遍念仏、数珠繰り)(毎月17日、18日の御縁日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の地名』、『日本の名僧』、『京都府の歴史散歩 下』、『古都歩きの愉しみ』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 下』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京都洛西三十三ヵ所ガイド』、『京都のご利益手帖』、『週刊 京都を歩く16 長岡京・八幡』 、ウェブサイト「柳谷観音 楊谷寺」、ウェブサイト「Media Ocean」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|