|

|

||

| 折上神社 (折上稲荷神社) (京都市山科区) Origami-jinja Shrine |

||

| 折上神社 | 折上神社 | |

|

|

|

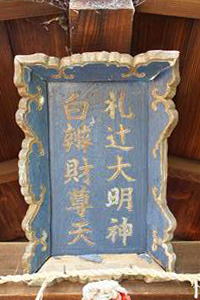

摂社、三九郎神社     弁財天社、札辻大明神社    玉房大明神社  稲荷塚、五社稲荷大神   京都市遺跡の「中臣群集墳跡」の石標  中臣群集墳跡の円墳 中臣群集墳跡の円墳

1.五社大明神   2.カシの神木  3.泰吉大神  4.小子利(おこり)さん  5.金森大明神  6.福一・富士春・春崎・玉光・玉重大神  7.荒御霊の神木  8.稲荷大神 8.稲荷大神 9.折若・折光・菊一・折繁大明神 9.折若・折光・菊一・折繁大明神 10.ひょうたん大神   11.お稲荷さんの授け脳  12.一心大明神  13.加藤楼稲吉 13.加藤楼稲吉 加藤楼稲吉、「加藤ウタ」とある。  14.兵吉大神 14.兵吉大神  15.花丸大明神 15.花丸大明神 16.玉房大明神  玉房大明神  玉房大明神  17.飛塚大明神  18.三吉大明神  19.光時(ひかりとき)大明神  20.春吉大明神  21.三一郎爾大神  22.腰掛け石  23.裏参りの御座  裏参りの御座 裏参りの御座 24.災害楯の石 24.災害楯の石 25.宝大神  26.瓢大神  27.白玉大明神 |

折上神社(おりがみ-じんじゃ)は、かつての折上森(降衣森)に祀られている。「折上稲荷神社」、「山科稲荷」、「栗栖稲荷(栗栖野稲荷)」とも呼ばれた。 境内は伏見稲荷大社、稲荷山の東にあり、「伏見稲荷奥の宮」とも呼ばれ、伏見稲荷大社との関わりが深いという。養蚕稲荷とされる。旧村社。 祭神は、倉稲魂神(うがのみたまのかみ)、保食命(うけもちのみこと)、稚産霊神(わかむすびのかみ)を祀る。 養蚕守護、働く女性の守護神、女性の商売繁盛の祈願所として知られる。「折上」が「織上げ」に通じるとして、西陣の織物業者の信仰もある。良縁祈願、悪縁封じ、浮気封じ、美しい髪、心の病平癒の信仰も集める。ストレス除け、脳梗塞、癌封じ、心筋梗塞封じのお守りも授与される。御朱印が授けられる。 三九郎稲荷に祀られている3匹の白狐は、人が生きる上での「三苦(お金、人間関係、健康)」が報われるとされる。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 かつて、稲荷塚には、稲荷神の前身、祖先神(田の神)が祀られた聖地という。(社伝) 奈良時代、711年、女帝の第43代・元明天皇の創建ともいう。稲荷塚に稲荷大神が降り、伏見稲荷と共に最古の稲荷神とされた。(社伝) 712年、伏見稲荷の大神(おおかみ)が降臨した際に、西の山(後稲荷山)の三ヶ峯の次に降りたのが、「折上の森」の稲荷塚ともいわれる。 延喜年間(901-923)、第60代・醍醐天皇の山科行幸に際して、伏見稲荷の分霊を遷したともいう。 江戸時代、第121代・孝明天皇(在位:1846-1867)は、大嘗祭に際し長橋局(ながはしの-つぼね)を遣わした。女官の病気平癒を祈願し、長命箸を奉納した。その後、「女性守護のお稲荷さん」ともいわれた。以来、健康長命祭が行われる。 近代、祇園の芸妓・モルガンお雪(1881-1963)も篤く信仰し、働く女性の守り神として崇敬された。 ◆元明 天皇 飛鳥時代-奈良時代の女帝・第43代・元明 天皇(げんめい-てんのう、661-721)。女性。名は阿閇皇女(あへのひめみこ)。阿部皇女。父・第38代・天智天皇、母・姪娘(めいのいらつめ)(蘇我倉山田石川麻呂の娘)の第4皇女。いとこの草壁皇子の妃になり、軽(かる)皇子(第42代・文武天皇)、氷高(ひたか)皇女(第44代・元正天皇)、吉備皇女を産む。689年、草壁皇子が亡くなり、706年、文武天皇も亡くなる。子・首(おびと)皇子(第45代・聖武天皇)が幼少のため、首皇子の外祖父・藤原不比等の影響下で、707年、阿閇が前例のない即位をした。708年、和同開珎を鋳造した。710年、平城京遷都を行う。715年、元正天皇に譲位した。奈良に没した。61歳。 『古事記』の選録、『風土記』の編纂を行う。奈保山東陵(奈良市)に葬られた。 ◆醍醐 天皇 平安時代前期-中期の第60代・醍醐 天皇(だいご-てんのう、885-930)。男性。源維城。京都の生まれ。父・臣籍に降下した源定省、母・藤原胤子(内大臣・藤原高藤の娘)の長男。887年、父の皇籍復帰、即位(第59代・宇多天皇)により皇族に列した。890年、親王宣下、891年、敦仁に改名する。893年、立太子、897年、即位した。父の訓示「寛平御遺誡」により、藤原時平・菅原道真を左右大臣とした。901年、時平の讒言で道真を大宰権帥に左遷した。(昌泰の変)。20人ほどの女御・更衣、寛明親王(第61代・朱雀天皇)、成明親王(第62代・村上天皇)など36人の子女を儲けた。904年、中宮・藤原穏子との間の長子・保明親王を2歳で東宮とし、御息所に時平の娘・仁善子を入れた。909年、時平が没し、923年、親王も21歳で早世、仁善子の子・慶頼王を皇太孫としたが、925年、5歳で夭折した。これらは道真の怨霊の仕業と噂された。923年、道真左遷の詔を覆し、右大臣に復し贈位を行う。だが、930年、清涼殿に落雷、死者が出て病に臥した。寛明親王(第69代・朱雀天皇、保明親王の同母弟)に譲位し、出家日に亡くなる。京都に没した。46歳。 和歌を良くし、勅撰集に採歌、家集『延喜御集』編む。905年、『古今和歌集』撰進を紀貫之らに命じた。醍醐寺の北の山科陵に葬られた。 34年にわたる摂関を置かない親政は、時平の影響下にあり、時平は荘園整理令施行、国史『日本三代実録』完成、延喜格式の撰修も行う。後に両人の治世は「延喜の治」と呼ばれた。 ◆長橋 局 南北朝時代の女官・長橋 局(ながはしの-つぼね、?-1352)。詳細不明。女性。武将・三隅兼連(みすみ-かねつら)の妹。南朝初代・第96代・後醍醐天皇の皇子・満良(みつよし)親王に仕えた。1352年、山城男山の夜戦で親王を守り討ち死にしたという。 長橋局とは、勾当内侍(こうとうのないし)の別称になる。 ◆モルガン お雪 近現代の芸妓・モルガン お雪(1881-1963)。女性。加藤ユキ、芸妓名は雪香。京都の生まれ。刀剣商の4女。家が没落し、姉が祇園でお茶屋・置屋「加藤楼」を経営し、14歳で芸妓になる。歌舞、胡弓に秀でた。1901年、19歳でアメリカ合衆国の財閥・ジョージ.デニソン.モルガンに4万円の高額で身請けされる。1904年、結婚し、アメリカ合衆国に渡る。1915年、夫没後、パリに移り社交界の花形になる。軍人・言語学者・S.タンダールとマルセーユ、ニースに住む。1938年、第二次世界大戦勃発後に京都に戻った。日本国籍に戻るのを拒んだ。戦後、1945年、キリスト教の洗礼を受け、カトリック衣笠教会の建立に寄付した。紫野で亡くなる。同聚院、鹿苑寺(金閣寺)裏のカトリックの墓地にも分骨されている。82歳。 ◆伏見稲荷 境内は伏見稲荷大社、稲荷山の東にあり、「伏見稲荷奥の宮」とも呼ばれている。 伏見稲荷大社との関わりが深いとされている。伏見稲荷大社と折上神社とはレイライン(ley line)が結ばれているという。実際には、やや南西方向になる。 古代の遺跡群は直線的に配置されているとされる。聖地と聖地が一直線上に結ばれ、強いご利益が得られるという。 ◆摂社・末社 ◈摂社「三九郎(さんくろう)稲荷神社」は、倉稲魂命の使いの白狐3匹が祀られている。人間の三大苦労に報いる稲荷という。 この地に折上稲荷大神が降臨した時に、神使の白狐3匹を祀った。苦労してこの地に辿り着いたことから「三苦労稲荷」と言われる。人間が生きる上での人間関係・健康・お金の「三大苦労」を除く。 ◈「弁財天社」、「札辻大明神社」がある。 ◆稲荷塚ご利益めぐり 稲荷塚は1500年前の古墳であり、折神稲荷大明神が降臨した根本地になる。 塚の上、周囲をめぐる28カ所の「稲荷塚ご利益めぐり」が行える。 1.「五社大明神」(子孫繁栄・家内安全の信仰を集めている。)⇒2.「カシの神木」(「聖なる木」「お告げの木」と言われている。三宅備中守内室の弥曾女[やそめ] お手植えの木という。手を当て心に浮かんだ事がお告げという。)⇒3.「泰吉大神」(家内安全。)⇒4.「小子利(おこり)さん」(子どもの真っすぐな成長・健康・悪心を直す。神木はかつて、神社の飛地に地蔵とともに鎮まっていた。道路整備のために業者が鋸[のこぎり] を入れると病になった。その後、丁寧なお祓いにより移転して祀られた。神木にはいまも鋸の刃の跡が残っているという。)⇒5.「金森大明神」(女性のお客を呼び寄せる。)⇒6.「福一・富士春・春崎・玉光・玉重大神」(男性のお客を呼び寄せる。悪縁を断ち切る。)⇒7.「荒御霊(あらみたま)の神木」(どん底から這い上がる。立ち直る。1つの幹から8枝が出ており、参る方向で7つにも見えることから「七転び八起きの神木」と言われている。)⇒8.「稲荷大神」(病気平癒・健康・家内安全。)⇒9.「折若・折光・菊一・折繁大明神」(目上の引き立てを得る。評判の向上になる。)⇒10.「ひょうたん大神」(女性の出世・玉の輿・良縁を結ぶ。モルガンお雪が熱心に参拝した。)⇒11.「お稲荷さんの授け脳」(人間の脳のような木の瘤がある。健康な脳を得る。ストレスを溜めない。創造力、学習記憶など、脳に対応する瘤の各部分を撫でてご利益を得る。)⇒12.「一心大明神」(永遠の願いを叶える。)⇒13.「加藤楼稲吉(かとうろう いなきち)」(モルガンお雪の姉・ウタが奉納した鳥居をいう。お雪への世間の批判を避けるため「加藤楼稲吉」として奉納した。「加藤楼」とは、ウタが営んでいた置屋の屋号で、稲吉は「折上稲荷」が「吉」をくれたという意味という。)⇒14.「兵吉大神」(医者いらずの神。兵吉は98歳まで一度も医者にかからずに人生を全うしたため祀られた。)⇒15.「花丸大明神」(成功者になる。試験合格する。)⇒16.「玉房大明神」(家業繁栄する。)⇒17.「飛塚大明神」(女性の思いを男性に伝える。)⇒18.「三吉大明神(災いを福に転じる。医運を吉運にする。)⇒19.「光時(ひかりとき)大明神」(眼病を治す。)⇒20.「春吉大明神」(耳の健康。)⇒21.「三一郎爾大神」(足腰の痛みを取る。)⇒22.「腰掛け石」(江戸時代末期の石で、女性の心が穏やかになる。不安を取り除く。女性が幸せになるという。長橋御局[?-1352、ながはしおつぼね] が一服した石という。モルガンお雪も座り、ご利益を得た。)⇒23.「裏参りの御座」(一生お金に困らない。かつて、塚の裏もお参りして成功した人いた。その人が独り占めし、柵で囲いほかの参拝者がお参りできないようにした。このため、罰が当たり一文無しになった。悔い改め、柵を取り除きほかの参拝者にも裏参りを勧めた。多くの人々が成功を収め、お金に困らなかった。本人も再び成功を得ることができた。)⇒24.「災害楯の石」(災害に遭わない。九死に一生を得る。石は、繁栄災難除けの方角である塚の天門北西に祀られている。1934年の室戸台風で本殿倒壊の際に、この石が盾になりご神体は無事だった。以後、当時の神主が災害除けの縁起石として祀った。)⇒25.「宝大神」(古くより株上昇・宝くじ・賭け事当選祈願の信仰が篤い。)⇒26.「金森大明神」(金神の守護を受ける。)⇒27.「白玉大明神」(安産・子授け。)⇒28.「瓢助(ひょうすけ)大神」(人の助けを受ける。人に恵まれる。元禄花見踊を作詞した竹柴瓢助[?-? ]を祀ったという。)。 ◆古墳 境内の稲荷塚(五社稲荷大神)は、古墳時代、550年頃の「中臣群集墳跡」(京都市遺跡)になる。 周辺の栗栖野丘陵には、古墳時代の小円墳の群集墳が存在した。稲荷塚は「中臣十三塚」の一つといわれ、6世紀末-7世紀前半に造られた円墳13基があったという。この中臣遺跡の名は、中臣(藤原)鎌足(614-669)の陶原館があったとされることに因んでいる。現代、1971年の京都橘女子大学の発掘調査では、小円墳には周濠、横穴式石室の基底部が残されていることが確認された。7世紀前半の須恵器(杯身)、埴輪片、葺石などが見つかっている。 多くの遺蹟は破壊され、現在残るのは、折上神社境内の「稲荷塚古墳」(円墳)と、「田村の森」西方の「宮道古墳」(円墳)の2つのみになる。稲荷塚古墳は、径18m、高さ3m。 ◆稲荷きつね折り上げ守り 「稲荷きつね折り上げ守り」は、当社で授けられる。稲荷の神使である狐を、働く女性の商売繁盛・家内安全の願いを込めて、一枚の紙で折り上げている。毎年、風水に因んで前掛けの色が変わる。 江戸時代後期、1846年の第121代・孝明天皇(1846-1867)の即位時に、仕える多くの女官が病気になった。天皇は当社に祈祷を命じた。その後、回復したため、女官達の間では「折上稲荷のご利益は折り紙付き」と言われたことに因んでいる。 また、天皇は、今後も女官達が元気で働いてくれる様にとの願いを込めて「長命箸」を当社に奉納した。 ◆祭礼 ◈「折上稲荷祭」(6月第1日曜か第2日曜日)では、土曜日は宵宮祭、日曜日は神輿巡行が行われる。 働く女性の守り神であり、神輿は男性に混じって女性も担ぎ手になる。子ども神輿は三九郎稲荷の神輿で、子は狐の面を付けて一緒に巡行する。 何倍ものご利益があるとされる「稲荷祭きつね折り上げ守り」が、宵宮と当日の2日間のみ授与される。 ◈「お火焚祭(長命祭)」(11月第2日曜日)は、第121代・孝明天皇(1846-1867)に由来する。働く女性、働き頑張ってきた女性を中心に長命を願い感謝する。 火焚き串に願いを書き、その成就と、火の霊力によりすべての不幸を焼き尽くす。当日は狐巫女による湯立て神楽、火焚き神事、その火により焼かれた病気封じの焼きいもの授与、稲荷うどんの接待もある。 ◆年間行事 歳旦祭(1年間の幸せを祈願する。)(1月1日)、節分祭(祭典は神職のみ、非公開で行われ。節分祭前日、当日の2日間のみ「節分おきつね」が授与される。)(2月節分)、初午祭(稲荷の神が鎮られた日。)(2月初午の日)、三九郎稲荷祭(生きる上での三大苦労を除く。)(3月9日)、例祭(4月18日)、折上稲荷祭(6月第1日曜か第2日曜日)、お火焚祭(長命祭)(11月第2日曜日)、長命祭(家内安全、厄除開運の長命箸が授与される。)(12月13日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 ウェブサイト「折上神社」、「稲荷塚ご利益めぐり-折上神社」、『京都大事典』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『京都山科 東西南北』、『山科事典』、『掘り出された京都』、『京都のご利益めぐり』『京都の隠れた御朱印ブック』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||