|

|

|

| * | |

| 遍照寺 (京都市右京区) Henjo-ji Temple |

|

| 遍照寺 | 遍照寺 |

|

|

護摩堂  護摩堂  護摩堂     客殿     八幡大菩薩   宝篋印塔  十三重の石塔  「こころざし 深く汲みてし 広沢の 流れは末も 絶えじとぞ思ふ」、後宇多天皇が遍照寺の隆盛を詠んだ。   道標  道標  【参照】遍照寺の旧跡、広沢池西北岸のこの付近で旧遍照寺の礎石が発見された。山全体に遺構があるという。    五山送り火・鳥居、灯籠流し、広沢池(8月16日) |

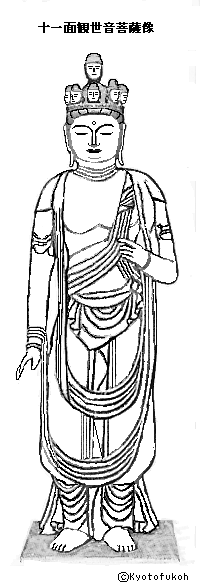

遍照寺(へんじょう-じ)は、嵯峨野、広沢池の南に位置している。「広沢不動尊」ともいわれる。「史跡 遍照寺旧境内建物跡」の碑が立つ。山号は広沢山という。真言宗広沢流発祥の寺院として知られている。 真言宗御室派準別格本山、本尊は十一面観音。 嵯峨野大黒天は、京都六大黒天霊場(京の大黒さんめぐり)の第4番。 ◆歴史年表 平安時代、989年、10月、第65代・花山天皇(第64代・円融上皇とも)の勅願により、東寺の真言宗僧・寛朝(かんちょう)僧正が、広沢池畔北西の朝原(あさはら/ちょうはら)山(遍照寺山、231m)麓の山荘を改めて寺院にした。寺名を「遍照寺」とした。 992年、山麓に多宝塔が建立された。盛大な供養が行われる。 10世紀(901-1000)後半、具平親王(ともひら-しんのう、964-1009)は、寛朝の招きにより、大顔を伴い遍照寺を訪れ、月見を行った。最中に大顔は急逝したという。 998年、寛朝の没後、寺は次第に衰微する。 鎌倉時代、1321年、第91代・後宇多天皇(在位:1274-1287)の御願により復興される。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により荒廃した。 江戸時代、1633年/寛永年間(1624-1645)、仁和寺宮覚深(かくじん)入道親王の内意により、本尊・十一面観音像本尊、木造不動明王坐像、寛朝画像などを池裏の草堂(現在地)に遷した。遍照寺の寺名を引き継ぐ。 1830年、舜乗律師により復興された。現在の諸堂が整う。 近代-現代、昭和期(1926-1989)、収蔵庫、護摩堂を再建している。 現代、1997年、客殿、庫裡を建立した。 ◆寛朝 平安時代中期の真言宗の僧・寛朝(かんちょう、916-998)。男性。遍照寺、遍照寺僧正、広沢御坊(ひろさわ-ごぼう)。父・敦実親王(第59代・宇多天皇の子)。祖父・寛平法皇(宇多法皇)の下で11歳で出家得度し、寛空から両部灌頂を受けた。939年、第61代・朱雀天皇の勅命により、平将門の乱平定の祈祷により乱を治めたという。940年、東国鎮護のために成田山新勝山を開山した。948年、寛空に伝法灌頂を受ける。967年、仁和寺別当になり、981年、東寺長者に就任した。宮中での第64代・円融天皇の病気平癒祈祷の際に、壇法を修し眼前に不動明王が顕れたちどころに治癒したという。円融天皇は帰依する。985年/986年、東寺真言宗初の大僧正になる。987年、第66代・一条天皇の勅により、六大寺の僧を東大寺大仏殿に集め降雨を祈願すると、翌日夕刻、大仏殿に遠雷轟き大雨になったという。989年、広沢池畔、遍照山山麓の山荘を改め、遍照寺を建立した。83歳。 事相(じそう、密教修法)、教相(密教理論)に優れ、真言宗古義派の根本二流の一つ「広沢流」の始祖になり、遍照寺はその本源地になった。広沢流は後に6流に分かれる。仁和寺、西寺、東寺長者、東大寺別当などを兼任した。第61代・朱雀天皇などの歴代天皇の戒師、潅頂の阿闍梨も務める。一律上人より声明を学び、密教声明を整え『理趣経(りしゅきょう)』を作曲し、東密声明道の中興と称された。弟子に深覚、雅慶などがいる。 ◆康尚 平安時代中期-後期の仏師・康尚(こうじょう/こうしょう、 ?-?、10世紀末-11世紀初)。男性。康成(康浄、康常、康昭、康聖、康昌)、広尚、好常。定朝の父/師とも。比叡山の出身か関係深く、恵心僧都源信のもとで造仏を担当した。藤原道長、行成に重用された。991年、祇陀林寺(ぎだりん-じ)の丈六釈迦像を造立した。以後、宮廷・摂関家、比叡山・高野山関係の造像にも携わる。998年、僧籍を持つ仏師であり土佐講師に任じられる。1000 年、宮中寿殿の聖観音、梵天、帝釈天、1002年、御八講本尊、1004年、藤原行成の四天王像、1005年、藤原道長の法成寺五大堂の本尊(現存唯一の遺品とされる東福寺・同聚院の不動明王坐像)を造仏する。道長の白檀薬師像などを制作した。1018年頃、関寺5丈弥勒仏造像に際し近江講師になる。三大仏(ほかに東大寺大仏、智識寺の大仏)の一つと称された。1020年、道長の命により定朝と共に法成寺無量寿院の九体阿弥陀像を造立した。晩年、邸宅兼工房を営む。 講師に任じられた最初の仏師であり、職業仏師の祖といわれる。仏所を形成し、仏像製作の受注体制、仏師の専業体制を確立した。図像に基づく仏像を製作し、貴族層の美的嗜好にあわせた作風を生む。寄木造を創案し、和様化を進め定朝様を準備した。弟子に寛仁(かんにん)、定朝などがいる。 ◆具平 親王 平安時代中期-後期の皇族・具平 親王(ともひら-しんのう、964-1009)。男性。後中書王(のち-の-ちゅうしょ-おう)、六条宮、千種殿、女御荘子。京都の生まれ。父・第61代・村上天皇、母・荘子女王(代明親王の娘)の第7皇子。子・隆姫(藤原頼通の妻)。965年、2歳で親王宣下。慶滋保胤(よししげ-の-やすたね)らに漢詩文を学ぶ。987年、中務(なかつかさ)卿になる。著『弘決外典抄(ぐけつげてんしょう)』など。『拾遺集』以下勅撰集に入首る。46歳。 二品。和歌、管絃、陰陽道、医術に通じ、能書家でも知られた。第66代・一条天皇朝の文壇の中心的存在になる。柿本人麻呂と紀貫之の優劣を藤原公任と論争し、人麻呂が優れていると主張して勝った。仏教にも関わる。左京の六条に千種殿を営んだ。子孫は村上源氏として栄えた。 ◆安倍 晴明 平安時代中期-後期の陰陽師・安倍 晴明(あべ-の-せいめい/はるあきら/はれあき、921-1005)。男性。摂津国(大阪府)阿倍野/大和国(奈良県)桜井安倍/讃岐国(香川県)の生まれ。父・大膳大夫・安倍益材(ますき)/淡路守・安倍春材、母・加茂社家ともいう。第42代・文武天皇の右大臣・阿倍御主人(あべ-の-みうし)の後裔ともいう。幼くして京都に移る。陰陽師・賀茂忠行・保憲父子に陰陽道を学ぶ。保憲から天文道の奥義を授かった。唐に渡り、帰国後、陰陽道を確立したともされる。948年、大舎人になる。第61代・朱雀天皇の信を得る。960年、天文得業生(てんもんとくごうしょう)として第62代・村上天皇に占いを命じられた。961年、陰陽師になった。971年/972年、天文博士に任じられる。977年、師・保憲が亡くなった。979年、皇太子師・貞親王(第65代・花山天皇)の信を得て、命により那智山の天狗を封ずる儀式を行う。その後も、第66代・一条天皇など6代の天皇に仕え、藤原道長の信も得る。官職として主計寮の主計権助(かずえのごんのすけ)、大膳大夫(だいぜんだいぶ)、左京権大夫、穀倉院別当、播磨守などを歴任した。従四位下。著『占事略決』。85歳。 安倍氏(土御門家)の祖になる。陰陽、暦術、天文の術に精通し、吉凶を占い、陰陽道の祭祀 (泰山府君祭) 、天文密奏などを行い宮廷で活躍した。様々な説話が『栄花物語』『今昔物語』『宇治拾遺物語』などに記されている。安倍氏は、賀茂氏と並ぶ陰陽道家になる。家は土御門の北、西洞院の東にあり、子孫は後に土御門家と呼ばれ代々陰陽頭になった。鎌倉時代-近代、1870年まで陰陽寮を統括した。後世、居宅跡には安倍晴明社が創建され霊神として祀られる。 中世より伝えられる墓所の一つに、安倍晴明墓所(右京区嵯峨)がある。 ◆覚深 入道 親王 室町時代後期-江戸時代前期の真言宗の僧・覚深 入道 親王(かくしん/かくじん-にゅうどうしんのう、1588-1648)。男性。良仁(かたひと)親王。父・第107代・後陽成天皇、母・典侍・中山親子の第1皇子。1594年、親王宣下を受ける。1600年、徳川家康は豊臣政権に近かった親王を廃し、天皇第3皇子・政仁(ことひと)親王(後の第108代・後水尾天皇)を立てる。1601年、良仁親王は、仁和寺・真光院に入室し落飾した。仁和寺21世。1614年、一品に叙せられ、法中第一座の宣下を受けた。1634年、3代将軍・徳川家光より寺領20万石の寄進を得て、慶長造営の建物を移して、仁和寺再建に尽力した。墓は仁和寺宮墓地にある。61歳。 ◆舜乗 律師 江戸時代後期の僧・舜乗律師(?-?)。詳細不明。男性。1830年、遍照寺を復興した。 ◆仏像 ◈ 美仏の本尊「十一面観世音菩薩像」(123.6/124㎝)(重文)は、創建時、平安時代中期、989年の作とされる。仏師・康尚(?-?)の初期の作という。寛朝僧正自ら開眼供養したという。 かつて、広沢池の観音島の御堂に安置されていた。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)の際には、奇跡的に焼失しなかった。観音島にある時、月待していると、音戸山より射した月光が観音像を照らし出したという。権中納言・藤原定頼(995-1045)は、月見に広沢池を訪れ、観音堂で「皆金色(みなこんじき)のほとけ」を拝した。この観音像と見られている。 右手は垂れ、左手は上げ、臂を曲げ花瓶を持つ。右足は遊び足、膝は少し曲げる。左足に重心をかけ腰を捻る。表情は穏やかで円満であり、衣文は流麗になっている。和様に飛躍した記念的な像とされている。 木造、一木造、漆箔。 ◈ 「不動明王坐像」(70/72㎝)(重文)は、平安時代中期の989年頃の創建時に、仏師・康尚(?-?)の初期の作という。康尚は、「仏師職の祖」といわれている。「赤不動明王像(赤不動)」、「広沢の赤不動さん」と親しまれている。古くより身代わり不動として信仰を集めた。 寛朝僧正(916-998)の念持仏であり、弘法大師の尊像という。成田不動明王と一木二体とされる。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)の際には、奇跡的に焼失しなかった。 忿怒相であり、顔が朱色で塗られており「赤不動」と呼ばれた。目は見開き、上歯で下唇を噛む。総髪で左に弁髪を垂らしている。和様化が見られる。火焔を背負う。 木造、一木彫、彩色。 ◈ ほかに、平安時代末の「聖観音立像」、鎌倉時代の「釈迦如来坐像」、鎌倉時代の「地蔵菩薩半跏像」、鎌倉時代作の「不動明王立像」がある。 ◈ 「大黒天坐像」(30cm)は、「無動大黒天」と呼ばれる。右手に金嚢(財布)、左手に宝棒を持つ。 ◆建築 現在は、本堂・収蔵庫、護摩堂、客殿、庫裏が建つ。 ◈ 「本堂・収蔵庫」は、現代、1963年に建てられた。 ◆修法 平安時代中期以降、修法は、醍醐寺開山・聖宝、観賢、小野曼荼羅寺(随心院)・仁海を経て、醍醐寺は真言宗の東密系小野流修験道の本拠地になる。 ほかに東密の益信法流(宇多天皇、寛空)の広沢・遍照寺、寛朝の広沢流がある。後に、仁和御流、西院流、保寿院流、大伝法院流、忍辱山(にんにくせん)流、華蔵院流の6流に別れ、真言事相の野沢(やたく)2流になった。 ◆遍照寺旧境内建物跡 平安時代中期、989年に、真言宗の僧・寛朝(かんちょう、916-998)により、創建された遍照寺の旧跡がある。遍照寺山(千代原山、朝原[あさはら/ちょうはら]山、寛朝山)(231m)の麓の旧地・広沢池西北岸の林に、「遍照寺旧境内建物跡」の石標が立てられ、近くに礎石が残されているという。 989年、第65代・花山天皇(第64代・円融上皇とも)の勅願により、東寺の真言宗僧・寛朝僧正が、広沢池畔北西の遍照寺山麓にあった山荘を改めて寺院にした。寺名を「遍照寺」とした。落慶法要が行われる。寛朝の開削によるという池には、金色の観世音菩薩を祀る観音島があり、島には橋が架けられ、観月の名所になった。畔に多宝塔、釣殿、大覚寺の観月所だった潜竜(せんりゅう)亭などが建てられていたという。 現代、1991年に遺構が確認され、建物跡が見つかった。一辺の長さ12mの方形の基壇があり、一間四面の御堂が建てられていたとみられている。京都市指定・登録文化財になった。また、麓に寛朝が修行したという「坐禅石」、山腹に天に昇ったと伝えられる「登天松(とてんのまつ)」があるという。 なお、「建物跡」は現在、私有地にあり立入禁止になっている。 ◆安倍晴明 平安時代の陰陽師・安倍晴明(921-1005)は、遍照寺の寛朝に招かれて寺を訪れたという。寛朝は都で三本の指に入る加持祈祷の高僧だった。 若い公達(貴族)、僧が呪術により蛙を殺せるかと問う。晴明は、一枚の木の葉を千切り、呪文を唱えて蛙目がけて投げると、蛙は木の葉の下敷きになり潰されていたという。(『宇治拾遺物語』巻24)。 ◆源氏物語 平安時代、10世紀(901-1000)後半、具平親王(ともひら-しんのう、964-1009)は、寛朝の招きにより、大顔を伴い遍照寺を訪れた。月見の最中に大顔は急逝したという。 紫式部の父・藤原為時(?-?)は、この時、親王の家令として仕えており、事の収拾に動いた。為時は、親王の生母・荘子とは親戚関係になる。為時は、親王と大顔の間の王子・頼成を引き取り、養子・伊祐として育てている。 紫式部(973頃-1014頃)は、これを題材として、千種殿を舞台に変え、『源氏物語』第4帖「夕顔」巻の光源氏と夕顔の話を書いた。夕顔は、十六夜の夜に生霊に殺された。 ◆文化財 ◈「後宇多天皇御宸翰」、「孝子鶴女田畑寄進状」、「寛朝僧正御影」、「舜乘律師御影」。 ◈江戸時代の狩野探雪(1655-1714)筆「竹虎図」、江戸時代末の「呑舟の図」。 ◆修行体験 写経会(毎月28日)。 ◆年間行事 不動尊大祭・春季大祭(4月29日)、開山忌(6月12日)、灯籠流し(戦後に始まった。霊を回向し、広沢池に灯籠が流される。五山送り火の一つ 「鳥居形」とともに見ることができる。)(8月16日)。 月例護摩供(毎月28日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 上』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『平安京散策』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『平成29年度 春期 京都非公開文化財特別公開 拝観の手引』、『古都歩きの愉しみ』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京のしあわせめぐり55』、『京の福神めぐり』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|