|

|

|

| 明王院(松原不動) (京都市下京区) Myoo-in Temple |

|

| 明王院(松原不動) | 明王院(松原不動) |

|

|

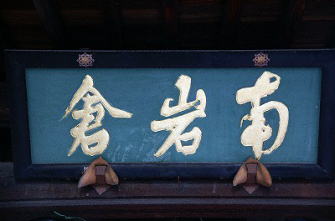

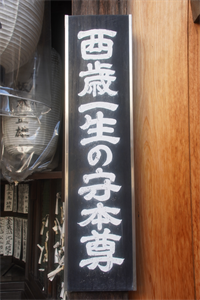

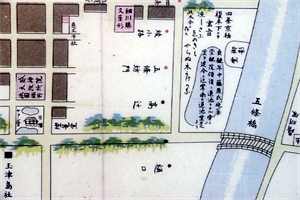

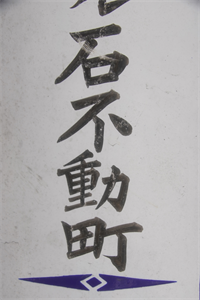

「南岩倉」の扁額が掛かる。 「南岩倉」の扁額が掛かる。    本尊・不動明王       中世の頃の松原通、松林が描かれている。右端に鴨川・五条橋、説明板より  【参照】「石不動町」の地名  【参照】「松原通り」の通名板 |

石不動之町(いしふどうの-ちょう)の東南隅に明王院(みょうおう-いん)はある。「明王院不動寺」、「不動寺」とも、「南岩倉」、「北向き不動尊」ともいう。松原通にあるため「松原不動(まつばら-ふどう)」「松原の不動さん」ともいわれている。山号は青蓮山という。 真言宗東寺派。本尊は石仏不動明王を安置する。 無病息災、交通安全の信仰を集める。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 飛鳥時代、朱雀年間(684-685)/691年、道観大徳が開基した。当初は法相宗(ほっそうしゅう)の寺だった。開創当時、一帯には鬱蒼とした松林があり、丘があったという。寺域については不明。 平安時代、794年、平安京遷都の際に第50代・桓武天皇は、詔勅により王城鎮護のために平安京の東西南北に四つの磐座を定めた。明王院はその一つとされ、「南岩倉」と称されたという。空海(弘法大師、774-835)は石仏を造り丘に安置したという。また後に、空海作という石仏不動明王を安置し、現在の宗派・真言宗東寺派に改宗したともいう。 平安時代前期、石不動之町南は、藤原良相(813-867)の崇親院(すうしんいん)の敷地内にあったという。(『拾芥抄』) 天暦年間(947-957)、鴨川氾濫により堂宇が流される。その後、勅を受けて比叡山の天台宗・苔莚(たいえん)法師により再興されたという。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)後に荒廃し、石像も塵芥に帰したという。 安土・桃山時代、1586年、豊臣秀吉は、当寺の苔むした本尊・不動明王を知り、聚楽第に遷したという。不動明王が夜な夜な霊光を放ったため、再び旧地に還された。この地に堂舎を建て奉安したという。 江戸時代、1637年、寺域は現在地、「石不動丁」にある。(「洛中絵図」) 近代、1945年末期、太平洋戦争(1941-1945)の空襲に備え、本尊は本堂下の磐座に遷された。 現代、2012年、牛若丸・弁慶の旧「五条大路」活性化の一環として、ご開帳を盛大に執行した。 ◆道観大徳 飛鳥時代の法相宗の僧・道観大徳(?-?)。詳細不明。朱雀年間(684-685)/691年、明王院を開基したという。 ◆空海 奈良時代-平安時代前期の真言宗の開祖・空海(くうかい、774-835)。男性。俗姓は佐伯氏、幼名は真魚(まお) 、諡号は弘法大師。讃岐国(香川県)の生まれ。父・豪族の佐伯田公(義通)、母・阿刀氏。788年、15歳で上京し、母方の叔父・阿刀大足に師事し儒学を学ぶ。791年、18歳で大学明経科に入るが、中途で退学し私渡僧(しどそう)として山岳修行を始め四国の大滝岳や室戸崎などで山林修行した。797年、『聾瞽指帰(ろうこしいき)』を著す。798年、槙尾山寺で沙弥となり、教海と称する。804年、東大寺戒壇院で具足戒を受ける。遣唐使留学僧として唐へ渡り、805年、長安・青竜寺の恵果(けいか)により両界、伝法阿闍梨の灌頂を受ける。806年、当初の20年の義務期間を2年に短縮して帰国、多くの経典、密教法具などを持ち帰る。入京できず太宰府・観音寺に住した。809年、入京を許される。810年、高雄山寺(神護寺)を経て、811年、乙訓寺に移り、約1年間任に当たった。別当になる。812年、乙訓寺を訪れた天台宗開祖・最澄は、空海と会っている。その後、空海は高雄山で最澄らに金剛界結界灌頂を行った。後、二人は決裂し、断絶する。813年、東大寺別当、819年頃/818年、高野山を開く。822年、東大寺に灌頂道場(真言院)を開く。823年東寺を真言密教の道場にした。824年、高雄山寺を神護寺と改名する。神泉苑で祈雨の修法を行う。827年、大僧都となる。828年、綜芸種智院を創立した。832年、高野山で万灯会、834年正月、宮中中務省で後七日御修法を営む。830年、『秘密曼荼羅十住心論』を著す。高野山で亡くなり、東峰に葬られた。62歳。 ◆藤原 良相 平安時代前期の官僚・藤原 良相(ふじわら-の-よしみ/よしすけ、813-867)。父・藤原冬嗣(ふゆつぐ)、母・尚侍(ないしのかみ)藤原美都子(みつこ)の第5子。兄は良房。仏教に帰依し、東六条の崇親院(すうしんいん)に貧困の一族の子女を収養した。蔵人、左近衛(さこのえ)少将になる。842年、承和の変で兵衛の兵40人を率いて行動した。848年、参議、右大弁、陸奥出羽按察使(あぜち)、春宮大夫(とうぐう-だいぶ)を経て、中納言から大納言近衛大将になった。857年、右大臣になる。866年、応天門の変後に致仕を願ったが許されず没した。54歳。 良房政権を支えた。『貞観格式(じょうがんきゃくしき)』『続日本後紀』の編纂に加わる。 ◆苔莚 平安時代?の天台宗の僧・苔莚(たいえん)。詳細不明。苔莚法師。勅により明王院を再興したという。 ◆本尊 本尊「石像不動明王」は、平安時代初期の空海(774-835)作という。空海は石仏を造り、丘に安置したという。また後に、空海作という石仏不動明王を安置し、真言宗東寺派に改めたともいう。 近代、1945年末期、太平洋戦争(1941-1945)による空襲に備え、本尊は本堂下の磐座に遷された。現在もそのまま安置されている。 ◆岩倉 平安時代前期、794年の平安遷都の際に、都の東西南北にそれぞれ岩倉(磐座)が設けられた。各岩倉(四岩倉)には、東・青龍、西・白虎、南・朱雀、北・玄武の四神を祀ったという。また、王城鎮護のためとして、第50代・桓武天皇は詔勅により、都の四方に経巻を石蔵に納め、埋めさせたという。そのうちの一つが当地であり、南岩倉(南岩倉山)といわれたという。 江戸時代前期の『京羽二重織留』(1689)には、「南方の岩倉其所さだかならず、一説には王城の南方は雄徳山(おとこやま、男山)なり、しかれどもこの山八幡の神地なれば仏経を納めがたし」と記されている。 東岩倉は大日山(左京区粟田口大日町)、南岩倉は当地とも、男山(八幡市)とも、西岩倉は金蔵寺(西京区大原野)、北岩倉は山住神社(左京区岩倉)ともいわれている。 ◆石狩 安土・桃山時代、1586年、豊臣秀吉(1537-1598)は、聚楽第の造営に際し、石狩(いしかり)を行い奇石を集めた。この時、明王院の苔むした本尊・不動明王を知り、聚楽第に遷したという。 以来、城内で不動明王が夜な夜な霊光を放ち、怪奇な事象が多く生じた。霊験を感じ再び旧地に還された。この地に宝形造の堂舎を建て奉安したという。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 「明王院縁起」、『京都市の地名』、『京都大事典』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、「もっと知りたい有隣地区⑥-あいらぶゆうりん第76号」  |

|

|