|

|

|

| 聞名寺 (京都市左京区) Mommyo-ji Temple |

|

| 聞名寺 | 聞名寺 |

|

|

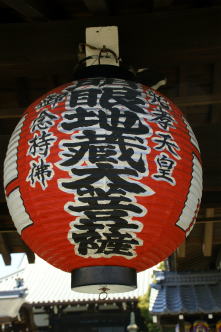

山門  山門  「洛陽第一七番 地蔵尊、大炊道場 聞名寺」とある。  「身代地蔵尊」の石標  「香川景樹翁蹟宝」の石標  本堂  本堂  庫裏  地蔵堂  地蔵堂  地蔵堂  地蔵堂  大日如来  地蔵尊  七重塔  石造阿弥陀仏 |

聞名寺(もんみょう-じ)は、平安時代の第58代・光孝(こうこう)天皇ゆかりの寺という。 院号を小松院という。明眼(めいげん/あけめ)地蔵は眼病にご利益がある。 時宗遊行派、本尊は阿弥陀如来坐像。 地蔵堂の本尊・明眼地蔵は洛陽第十七番地蔵尊になる。明眼地蔵は眼病平癒の篤い信仰がある。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、この地には、第58代・光孝天皇(830-887)の皇宮・小松殿(こまつどの、室町大炊御門大路 [おおいみかどおおじ] 、中京区室町通竹山町下ル道場町西側)があり、地蔵菩薩が安置されていた。 887年、光孝天皇没後、小松殿はその遺志により、天台宗の「小松寺」に改められる。その後、荒廃する。 鎌倉時代、1279年、一遍が時宗道場として開き、「小松院聞名寺」として中興したともいう。また、「大炊(おおい)道場」とも呼ばれたという。本尊に地蔵尊が安置されたという。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、聞名寺内に称名寺が移る。 1590年、豊臣秀吉の都市開発により、京極大炊御門大路の東(京極夷川)に移される。 江戸時代、1708年、宝永の大火により聞名寺、称名寺は焼失した。 その後、現在地に移転した。時宗・金光寺(七条道場)の院代(いんだい)寺院になる。一時は隆盛し、5塔頭、2末寺を数えた。 現代、2009年、念仏法要「一つ火法要」が復活する。 ◆光孝天皇 平安時代前期の第58代・光孝天皇(こうこう-てんのう、830-887)。男性。時康(ときやす)、小松帝。父・第54代・仁明天皇、母・沢子(贈太政大臣・藤原総継の娘)の第3皇子。太皇太后・橘嘉智子の寵愛を受ける。16歳で元服、上野大守、常陸太守など親王任国長官を歴任(遥任、赴任せず)。第57代・陽成天皇の廃位後、外戚関係にない藤原基経の推挙により、884年、55歳で即位した。基経を事実上の関白とし、関白の初めになった。病気になり、887年、臣籍に下っていた第7皇子・源定省(第59代・宇多天皇)を親王に復し、皇太子に立てた。 第55代・文徳天皇、第56代・清和天皇、第57代・陽成天皇の3帝に仕えた。849年、渤海国大使・王文矩は、必ず天子の位につく相であるとした。宮中行事の再興、和歌・和琴に秀でた。『古今集』に収められている。目の見えない人々のために、左女牛(さめうじ)に施設を建て保護したという。座頭の官を下賜し、検校、勾当の官に任じて庇護した。後世、天皇への報恩のために、積塔会(しゃくとうえ)が鴨川で行われた。58歳。 墓は後田邑陵(小松山陵)にある。 ◆一遍 鎌倉時代中期-後期の僧・時宗開祖・一遍(いっぺん、1239-1289)。男性。智真、捨聖(すてひじり)、遊行上人と呼ばれた。父・伊予(愛媛県)松山・水軍家系の河野通宏の次男。一族は承久の変(1221)に加わり衰微し、父は出家する。1248年、10歳で母と死別した。父の勧めで継教寺・絶縁のもとで出家し、随縁と称した。幼少より聡明だったという。1251年、13歳で師・善入とともに太宰府の浄土宗西山派証空弟子・聖達(しょうたつ)を訪ね師事した。肥前の華台にも学ぶ。智真と改める。1263年、父の死を契機に帰郷した。還俗、妻帯し家督を継ぐ。相続に絡み親族に襲われ、1271年頃、再び出家した。1271年、太宰府の聖達を訪ね、信州・善光寺で「二河白道」の喩に感得する。阿弥陀仏により救済されると確信する。伊予・窪寺に籠る。1273年、伊予国・菅生の岩屋に参籠した。1274年、妻・超一、娘・超二、従者念仏坊とともに遊行の旅に出る。四天王寺、高野山・金剛峯寺を経る。熊野権現の夢告により、一遍と名乗り、賦算の行(念仏札を配る)を始めた。妻子と別れる。1275年、熊野、京都、西海道より伊予に戻る。1279年、京都・因幡堂、善光寺を経る。信濃国の伴野/小田切の里より敬愛する空也に倣い踊り念仏を始めた。1280年、奥州、平泉を遊行した。1282年、武士に鎌倉入府を断られる。1284年、3度目になる京都を訪れた。四条釈迦堂、空也ゆかりの市屋道場などで踊り念仏を行い、人々を熱狂させた。その後、北国、西国を巡り、1289年、摂津国和田岬の観音堂(後の真光寺)で亡くなる。51歳。 一遍の号は、六字名号一遍法の感得に由る。空也の「捨ててこそ」の教えを実践し、捨聖とも呼ばれた。粗末な身なりで北は江刺、平泉から南は薩摩・大隅まで15年間諸国遊行し、各所で25万枚ともいう賦算と踊念仏を行なう。生涯にわたり寺を建てず、著作も残さず、死期迫るとわずかな経典も焼き捨てたという。一遍の時衆(時宗)は、日常の生活を臨終の時ととらえた。身辺のあらゆるものを捨て、「南無阿弥陀仏」の念仏さえ唱えれば、俗世の人々も阿弥陀仏に救われ往生できると説いた。「おのづから あひあふときも わかれても ひとりはおなじ ひとりなりけり」(『一遍上人絵伝』) ◆行快 鎌倉時代前期-中期の仏師・行快(ぎょうかい、?-?)。男性。慶派、快慶の高弟、1番弟子。1216年頃、法橋位。1219年-1220年、大和・長谷寺十一面観音像の再興造営に、快慶を補佐し光背を造った。1221年-1227年、京都・大報恩寺(千本釈迦堂)の釈迦如来坐像を製作した。1227年、法眼。1230年代後半-1240年代、工房の指導者になる。1251年-1266年、蓮華王院(三十三間堂)の千躰千手観音菩薩像1体(第490号像)に「巧匠法眼行快」銘が入る。 ◆香川景樹 江戸時代中期-後期の歌人・香川景樹(かがわ-かげき、1768-1843)。男性。名は純徳、通称は銀之助、貞十郎、号は桂園、東樢亭。父・因幡国鳥取藩士・荒井小三次の次男。幼くして父を亡くし一家離散、母の姉の夫に預けられる。和歌を清水貞固に学ぶ。1793年、京都に出る。小沢蘆庵に学ぶ。1796年、二条派地下歌人・梅月堂香川景柄に夫婦で養子入りをした。家士になり堂上の歌会に出席する。1803年、岡崎に移住し、自邸を「東塢亭(とううてい)」「桂園(かつらのその)」と称した。新歌風により、1804年、梅月堂と離縁した。桂園派(けいえんは)を形成し、賀茂真淵、復古主義派を批判した。家集に『桂園一枝』など。76歳。 聞名寺(左京区)に墓がある。 ◆仏像 ◈ 本尊「阿弥陀如来像」(83㎝)は、本堂の厨子内に安置されている。鎌倉時代中期、13世紀(1230年代後半-1240年代)に仏師・行快作になる。力強く端正な描写が見られる。作品は7例しか確認されていない。 ◈ 脇侍の「観音菩薩立像」(59㎝)、「勢至菩薩立像」(58.2㎝)であり、二像の足柄部分に行快自筆の墨書銘名で「巧匠 行快方眼」と書かれていた。 光孝天皇の位牌を安置する。 ◆明眼地蔵 「明眼(あけめ)地蔵」は、地蔵堂に安置されている。眼病平癒のご利益があるといわれる。逸話がある。 平安時代、時康親王(後の光孝天皇)が眼病を患う。加茂の明神で平癒祈願を行うと、17日目の満願の夜、夢中に老翁が現れた。地蔵菩薩を彫って守護仏とせよと告げた。慈覚大師(円仁、794-864)に造立させたところ、皇子の眼が回復し、即位もできたという。 以来、眼病平癒の霊験あるとして信仰を集めたという。 ◆七重石塔 本堂前の「七重石塔」(3.5m)は、「光孝天皇塔」と呼ばれている。ただ、軸部は後補で、室町時代作になる。花崗岩製。 ◆阿弥陀石仏 本堂裏墓地の入口に「石造阿弥陀仏」坐像が安置されている。 鎌倉時代後期作、蓮華座に定印を結ぶ。石像寺(しゃくぞうじ)の阿弥陀三尊石仏の写しともいう。火災により首が落ちて修復されている。二重輪光背(11個の月輪、種字「キーリク」を陽刻)、厚肉彫、像高156㎝、花崗岩製。 ◆金光寺 金光寺はかつて下京区七条通東洞院にあった。鎌倉時代、七条仏所の仏師により、大仏師・定朝邸宅を他阿に寄進したことに始まるともいう。ただ、確定されていない。遊行派の京都の拠点寺として機能した。近世に衰微し、近代、1908年長楽寺(東山区)に合併される。 ◆称名寺 天台宗の称名寺(しょうみょうじ)は、聞名寺とともにかつて同一の境内にあった。 南都にあり、飛鳥時代の聖徳太子(574-622)が創建したという。南北朝時代、延文年間(1356-1361)、時宗の我阿により中京区烏丸通二条下ル秋野町に再興された。江戸時代前期、1708年、宝永の大火により、聞名寺、称名寺は焼失した。その後、移転し廃絶する。 ◆墓 ◈香川景樹夫妻、その子・景恒(かげつね、1823-1866)、孫・景敏(かげとし、1861-1887)の墓がある。 ◈梅月堂の始祖・景継(かげつぐ、宣阿、1647-1735)、2代・景新(かげちか、梅仙堂光阿、?-1739)、3代・景平(かげひら、梅月堂蓮阿、1722-1789)、4代・景柄(かげもと、梅月堂浄阿、1745-1821)、5代・景嗣(かげつぐ、梅月堂香阿、1792-1866)、6代・景信(かげのぶ、?-1888)など一族歌人の墓がある。 ◆年間行事 地蔵盆(8月)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都大事典』、『新版 京のお地蔵さん』、『京都のご利益手帖』、『日本の名僧』、『事典 日本の名僧』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|