|

|

|

| 旧鶴巻鶴一邸 (栗原邸) (京都市山科区) Former Residence of Tsurumaki,Tsuruichi |

|

| 旧鶴巻鶴一邸 (栗原邸) | 旧鶴巻鶴一邸 (栗原邸) |

|

|

西側、門 西側、門 西側、門   西側、門、「栗原伸」の表札  西側、門、「登録有形文化財」の銘鈑  西側、塀  西側、門   北側  北側  北側  北側  北側  北側  北側、屋上テラス  北側  北側  北側  北側、鎮ブロック   北側、1階  北側、1階  【参照】琵琶湖疏水 |

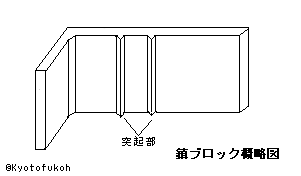

山科(琵琶湖)疏水近くに、旧鶴巻鶴一邸(きゅう-つるまき-しゅんいち-てい)(現・栗原邸)がある。 設計は近代の建築家・本野精吾でありその代表作になる。無装飾でありモダニズムへの移行期の建築で知られている。 ◆歴史年表 近代、1929年、染色学者・鶴巻鶴一の邸宅は竣工した。 1941年より、大阪の萬年社社長・栗原伸(のぶる)の邸宅になる。 現代、1945年、戦後の一時期、進駐軍に接収され、将校住宅として利用された。 2007年、DOCOMOMO JAPANの「 日本におけるモダン・ムーブメントの建築」に選定される。 2011年より、京都工芸繊維大学大学院の教育プログラムの一環として修復が行われた。 2014年、12月、住宅・門・塀が国・登録有形文化財に指定される。 2017年、京都市による「京都を彩る建物や庭園」に認定される。 ◆本野精吾 近代の建築家・本野精吾(もとの-せいご、1882-1944)。男性。東京の生まれ。読売新聞社創業者・2代目社長・本野盛亨(もりみち)の5男。暁星中学校、第一高等学校を経て、1903年、東京帝国大学工科大学建築学科に入学した。1906年、大学卒業後、三菱合資会社地所部(現・三菱地所)の技師になる。三菱12号館の設計に関わった。1908年-1943年、京都高等工芸学校(現・京都工芸繊維大学)教授・武田五一(鶴巻鶴一とも)の招きにより、同校図案科教授になる。その後、35年にわたり工芸図案教育に携わった。1909年-1911年、ヨーロッパに留学し、ドイツ人建築家・ベーレンス(1868-1940,Peter Behrens)設計のAEGタービン工場(1909)などを視察した。モダニズム建築に影響を受けて帰国する。1914年、西陣織物館(現・京都市考古資料館)を初設計する。その後、ドイツに留学した。1918年、京都高等工芸学校の学科長になる。1927年、京都で結成された「日本インターナショナル建築会」(同人は上野伊三郎、石本喜久治、中尾保、伊藤正文、新名種夫)に参加する。関西の国際様式の中心人物になる。武田五一はその作風を批判した。1937年、プレスアルト(PRESARTO)研究会(エスペラント語で印刷美術・印刷工芸)が設立され、中心人物として広告デザイン、印刷物にも関わる。1944年、従三位勲二等を叙された。61歳。 機能性・合理主義を標榜し、日本のモダニズム建築の先駆として知られた。新構造体(鉄骨・鉄筋コンクリート)を使用し、意匠は抽象的な面・線を追究した。川崎造船デザイン顧問になり、船室・船体デザインに関わる。新劇運動に関わり、舞台設計・舞台衣装デザインも手掛けた。染物制作者の「新美会」(1924年設立)顧問も務めた。食器、工芸、家具、グラフィックデザインも手掛ける。南画・洋画、彫塑も嗜み、京都での西洋音楽普及、エスペランティストとしても知られる。ローマ字普及にも関わる。写真、レコード収集、登山、社交ダンスなどの趣味があった。晩年、真宗大谷派の僧侶・暁烏敏(あけがらす-はや、1877-1954)に傾倒した。 主な作品に、西陣織物館(現・京都市考古資料館、1914) 、京都高等工芸学校自習室(1924)、自邸(1924)、旧鶴巻邸(現・栗原眞純邸 、1929)、旧京都高等工芸学校本館(現・京都工芸繊維大学3号館、1930)、フルーツパーラー八百常(1930)、フルーツパーラ八百文(1931)、乾構造小住宅(1935)、大橋邸(1937)、川北化学企業研究所(1938)、橘丸(1935)などの客船の基本デザイン・船内装飾も手掛けた。 ◆中村鎮 近代の建築技師・建築家・中村鎮(なかむら -ちん/まもる、1890-1933)。男性。福岡県の生まれ。1908年、私立中学卒業後、台湾総督府土木局に入る。台北水道水源地で鉄筋コンクリート造倉庫などの設計、現場管理助手を務める。その後、依願退職し、早稲田大学理工科建築科に入学し佐藤功一に師事した。『建築ト装飾』に評論を発表した。1913年、同誌の編集主任を務める。1914年、大学を卒業し、1915年、陸軍省経理部技手になる。1917年、病気のために退職する。その後、住宅の設計施工会社「あめりか屋」の技手などを務めた。1918年、酒井祐之助の「東洋コンクリート工業」の技師になる。1919年、日本セメント工業技師長に転じた。この頃、「中村式鉄筋コンクリート・ブロック構造(中村式鉄筋コンクリート構造/NRCブロック/鎮ブロック)」を発明する。1920年、辞職し、日比谷に「建築相談所」を創立した。1921年、ブロックを用いた建築の応用・設計のために、「中村鎮建築研究所」を設立した。1926年、「都市美協会」を設立する。1928年、早稲田高等工学校で建築歴史学の講師になる。1932年から、「新軽量構造」による低コスト住宅の間発に取組む。 1933年、自宅(杉並区荻窪)を新築し移住する。著『中村鎮遺稿』。42歳。 建築評論家として活躍した。アール・ヌーボーなどの芸術的価値を擁護し、建築家・野田俊彦の「建築非芸術論」を批判した。後に表現主義から合理的意匠に傾斜する。 主に作品は、東京・錦輝館(1922)、早稲田大学出版部図書倉庫(1924)、大阪安治川第一弥生館(1925)、日本基督教団弓町本郷教会(1926)、大阪島之内教会堂(1928)、日本基督教団福岡警固教会(1929)、日本基督教団天満教会(1930)、群馬・橋林寺納骨堂・観音堂(1932)、沖縄県糸満小学校(1932)など。 なお、本野自邸(北区)の南隣に、「中村建築研究所京都出張所」が建てられていた。 ◆鶴巻鶴一 近代の染色学者・鶴巻鶴一(つるまき-つるいち、1873-1942)。男性。新潟県の生まれ。1904年、東京帝大応用化学科を卒業し、京都市染織学校、京都高等工芸学校長などを歴任した。ドイツに留学する。1915年、工学博士になる。京都商工会議所特別議員に推された。1902年、創立の京都高等工芸(現・京都工芸繊維大学)が創立され、色染科長としてその基礎を初代校長・中沢岩太らと築く。1918年-1926年、2代校長を務めた。編集『染色便覧』(1907)。正4位勲3等に叙された。70歳。 鶴巻式臈纈(ろうけつ)法を完成させた。 ◆建築 ◈ 「旧鶴巻鶴一邸」は、近代、1929年に竣工した。設計は本野精吾による。1941年より、鶴巻の友人だった大阪の広告代理店・萬年社社長・栗原伸の邸宅になる。戦後は、進駐軍に接収され、将校の住宅として利用された。返還後は、栗原家が維持管理している。 現代、2007年に、DOCOMOMO JAPANの「 日本におけるモダン・ムーブメントの建築」に選定されている。2011年より、京都工芸繊維大学大学院教育プログラムの一環として修復が行われた。2014年12月に、住宅・門・塀は、国・登録有形文化財に指定された。 南面している。東西に長く、本野設計の住宅としては最も規模が大きい。外観は構造体として当時の最先端工法だった「中村式鉄筋コンクリート・ブロック構造(中村式鉄筋コンクリート構造/NRCブロック/鎮ブロック)」を用いた。鎮ブロックを剥き出しで見せ、無装飾であり、先鋭的なモダニズムへの移行期の建物になる。本野の作品中でも意匠的に優れている。本野自邸(1924)が機能性、合理性を徹底したのに対し、旧鶴巻邸では装飾性に富んでいる。 窓、屋上部に庇を取り付けた。これは、「ローカリティー」の理念に基づく。玄関ホールを中心に左右対称の意匠になっている。鉄筋コンクリート円柱の半円形のポーチがあり、上部2階の半円形に張り出した床、外壁を支える。水平部分の屋根スラブも半円形に張り出す。ウィーン分離派(分離派運動の展開としての繊細・優美な芸術至上主義)の影響が見られる。 内部は複数の部屋の組み合わせをしている。中央にホール、階段室を中心に東西に居室が並ぶ。和室はない。全体に天井・壁面を漆喰仕上げにした。室内装飾は、本野設計による電燈、家具であり、ウィーン分離派、ウィーン工房、アール・デコ風の意匠が見られる。1階に客間に暖炉がある。食堂壁面は杉板張になっている。居間がある。1階応接室・食堂の壁仕切りの建具(引き込み式の板戸)には、鶴巻による﨟纈(ろうけつ)染の襖絵も飾られている。鶴巻は、家具調度品、食器なども自らデザインし協同した。2階の玄関ポーチ上部居室、南西居室があり、南東居室には暖炉がある。洗面室、便所、台所などもある。3階には収蔵庫があり、屋上にはテラスがある。 施工は岡田工務店(岡田精一郎)、請負は熊倉工務店、中村鎮の中村建築研究所も関与した。鉄筋コンクリート造地上3階、敷地面積 1919.73㎡(580.72坪)、延床面積 394.41㎡(119.31坪)/393.83㎡、1階182.07/198.55㎡、2階162.77/145.69㎡、3階49.57/49.59㎡。陸屋根になる。 ◈ 改修は、風呂場、トイレ器具交換、戦後に北側窓の一部をアルミサッシに替えている。 現代、2011年より、建物が老朽化に伴い、京都工芸繊維大学大学院教育プログラム「建築リソースマネジメントの人材育成」(2013年、日本建築学会賞教育賞受賞)の一環として、学生とともに修復が行われた。屋上防水工事、電気給排水設備修復、室内の漆喰修復作業などが実施されている。 ◈ 塀は敷地の西側から北側面へと廻らされている。鎮ブロック造であり、主屋の外観と調和する。 ◆家具 室内装飾は、本野設計による照明器具、家具など数多く残されている。階段手摺があり、セセッション(分離派、19世紀末のドイツ・オーストリアに興きた芸術革新運動)、アール・デコ(1910年代-30年代にフランスを中心に流行した美術工芸の様式で、単純・直線的な意匠)風も取り入れている。 施主・鶴巻により復元された﨟纈(ろうけつ)染めが、建具、家具、調度品などにも施されている。 1階応接室・食堂の壁仕切りの大きな建具には、﨟纈染の襖絵も飾られている。 ◆鎮ブロック 「中村式鉄筋コンクリート・ブロック構造(中村式鉄筋コンクリート構造/NRCブロック/鎮ブロック)」は、中村が、近代、1919年頃に発明した。1921年に「縦横複筋補強コンクリート、ブロック(鎮ブロック)」名で専売特許を取得している。1921年-1933年に鎮ブロックは14都道県(東京、群馬、京都、大阪、兵庫、福岡、沖縄など)の119棟の建物に採用している。 採用例の最初は、1921年に竣工した報知新聞社ステロー工場・写真室になる。その後、函館市内の映画館「錦輝館」で利用された。1924年に京都・本野精吾邸、1928年の京都・鶴巻邸(現・栗原眞純邸)、1932年に前橋・橋林寺開山堂などにも採用された。ほかに、中村の恩師・早稲田大学教授・佐藤功一邸、本郷基督教会聖堂にも用いられたという。 基本の鎮ブロックは、単一形のL型コンクリートブロックになる。工場で生産された。事前に成形された無筋プレキャスト成型になる。特徴として、長辺内側に2条のリブ(突起部)を持つ。長辺353㎜、短辺173㎜、高さ173㎜、厚さ30㎜、重さ6.5㎏ある。鎮ブロックの圧縮強度は、戦前コンクリートに対比し3倍近い。 鎮ブロック造の工法は、偶角・T字型部の鉄筋を先に組み、ブロックを積み上げ、内部にコンクリ−ト打設(だせつ、基礎になる生コンクリートを流し込む)した。仮枠も兼ねたブロックを組み合わせることで、中空の壁体を作った。この中空部に鉄筋を通し、コンクリートを流し込んで一体化させた。スラブ(床)も、ブロックを箱形に組合せ一列に並べて筒状の空洞を造った。このボイドスラブ(中空の床)は自重軽減も可能にした。 中村は、鎮ブロックを鉄筋コンクリート構造を超える材と捉えていた。工法上の利点として、外壁の防水施工不要、コンクリート打設での硬化不良防止のための水湿しの不用、モルタル塗りのドライアウト(硬化不良)の心配もなかった。また、柱の大きさ、断面形状などを自由に形成できる利点があった。ブロックは軽く片手で持てる。型枠不要、施工の迅速性、材料軽減、壁体材料軽減による基礎軽減などは経費削減にもなる。ブロック内部に設備配管・配線が行える。空気層が生まれ保温・防湿・防音効果がある。部分的に強度を増し、耐震・耐火性向上、外観の優良、梁・柱が突出しないことなども挙げられた。 その後、より耐震性、高層化の実現が重視され、鎮ブロックは広く普及することはなかった。鉄筋コンクリート構造に移行していった。 ◆﨟纈 染色法の「蝋(ろう)染め」は、熱で溶かした蝋を筆にふくませ布に描き、その上を染料で染める。蝋を置いた部分は防染により染まらない。 日本の上代(奈良時代)の文献では、「﨟纈/(ろうけつ/ろうけち)」、「﨟纈染め」、「ローケツ染め」などとも呼ばれた。 起源は、インダス文明時代の西インド説、中央アジア説などがある。ヨーロッパ、東南アジア、中国を経て日本にももたらされた。日本での最古例は、7世紀後半-8世紀初頭作の法隆寺裂の幡(ばん)がある。平安時代、『延喜式』(927)にも記述がある。中世-近世以降に、断絶したと考えられている。 近代、明治期(1868-1912)末期に、京都高等工芸学校色染科長・鶴巻鶴一は、インドネシア・ジャワ更紗、正倉院宝物の﨟纈の研究を重ねて復活させた。1911年の京都高等工芸学校卒業式で、「﨟纈」の卓被・帯を発表した。「﨟纈」は大丸・髙島屋などの百貨店で売約され、海外にも輸出された。 1915年-1916年頃まで、京都工芸高等学校の工房、奥村延治郎の工場でも大量生産された。1921年頃から他の工芸家も制作を始めている。 ◆萬年社 近代、1890年に広告取次業(広告代理店)の「萬年社(まんねんしゃ)」は、高木貞衛(1867-1940)により大阪で創業された。日本最古の広告代理店になる。 大阪毎日新聞と専属代理業の専属契約を結び急成長する。1892年に高木は初の業界団体「統一会」を結成している。1909年以来、「広告代理業」を唱え、企業、媒体からの独立を宣言した。1916年に有力業者団体による「水曜会」を結成し、業界の近代化を推進した。戦時下では統制経済により困難期を迎えた。1945年には東京支店が空襲により全焼している。 戦後に大阪本社は進駐軍に接取されている。現代、1947年に関西広告協会の事務所は萬年社に置かれた。1952年に神戸支店、名古屋支店を開設する。1955年に新媒体に対応し、ラジオ・テレビ部が置かれた。1957年に他に魁けテレビ視聴状況調査を実施している。その後、電通などとの競合、企業の東京への本社移転などが進み、幾度かの経営困難に陥る。1971年に新社屋(大阪市東区)に移転している。1999年に自己破産し、その歴史を終えた。 旧萬年社が所蔵していた膨大な資料は、大阪市立近代美術館建設準備室(現・大阪中之島美術館準備室)に寄贈された。現在は、「萬年社コレクション」として調査が行われている。 *内部は通常非公開 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『京都市の近代化遺産 近代建築編』、『建築家 本野精吾展』、『京都の洋館』、ウェブサイト「京都を彩る建物や庭園-京都市 文化市民局 文化芸術都市推進室 文化財保護課」、ウェブサイト「鶴巻鶴一博士と旧鶴巻邸」、『京都のモダニズム建築』、『もうひとつの京都-モダニズム建築から見えてくるもの』、ウェブサイト「住宅遺産トラスト関西」、ウェブサイト「東文研アーカイブデータベース - 東京文化財研究所 」、ウェブサイト「中村鎭による『中村式鉄筋コンクリート』の考案とその実際例」、ウェブサイト「材料からみた近代日本建築史 その9 コンクリートブロック-建設資材データベース」、ウェブサイト「中村式鉄筋コンクリート研究会」、ウェブサイト「小合友之助が見出した染色工芸の可能性- 京都市立芸術大学」、ウェブサイト「旧萬年社所蔵資料による大阪の戦後広告史の基礎研究代表研究」、ウェブサイト「「京都工芸繊維大学」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|