|

|

|

| 狸谷山不動院・元勝軍地蔵 (京都市左京区) Tanukidanisan-fudo-in Temple |

|

| 狸谷山不動院・元勝軍地蔵 | 狸谷山不動院・元勝軍地蔵 |

|

|

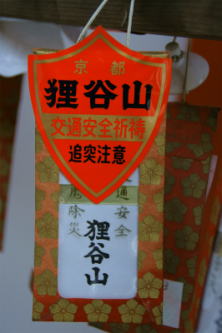

交通安全自動車祈祷殿  交通安全自動車祈祷殿  交通安全自動車祈祷殿  交通安全自動車祈祷殿  境内の交通安全自動車祈祷殿付近からは、五山送り火の「法」と正面に船形などが見える。  世継ぎ地蔵尊  世継ぎ地蔵尊      狸の置物   白竜弁財天  白竜弁財天  健康階段、本堂下まで250段ある。  七福神  迎え大師、杉の巨木  迎え大師  |

東山の山腹、瓜生山(勝軍山)の北西に狸谷山不動院(たぬきだにさん-ふどういん)はある。参道は長い石段を登りきる。「狸谷のお不動さん」として親しまれ、多くの狸の置物が奉納されている。正式には、大本山一乗寺狸谷不動院という。 真言宗の単立寺院。本尊は不動明王像(咤怒鬼[たぬき]不動明王)。 京都洛北・森と水の会。 悪鬼追散、災難除け、商売繁盛、健康長寿、癌封じ、交通安全などの信仰篤い。 ◆歴史年表 平安時代、この地が都の北東にあたり鬼門であることから、第50代・桓武天皇勅願の不動尊を守護神として安置したのが始まりという。(寺伝) 鎌倉時代、建長年間(1249-1256)/1249年、現在の本堂内にある石窟に不動尊を遷し安置したという。 江戸時代、1604年、剣豪・宮本武蔵は、狸谷山中で滝修行を行い、不動心を感得したという。 享保年間(1716-1736)/1718年/1720年、木食(もくじき)上人・正禅(しょうぜん、養阿)が入籠した。木食とは、木食戒という穀断ちにより、木の実、草のみを食する行を受けた僧をいう。この頃、高さ、奥行き2尺(60cm)ほどの石窟には、石像の不動尊が安置されていた。正禅は崇敬を集め、参拝者が絶えなかったという。(『拾遺都名所図会』)。以来、正禅は17年間参籠する。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈、修験道廃止により荒廃した。 明治期(1868-1912)後期、郷土の有志により復興に向けた整備が始まる。 1944年、大僧正亮栄(りょうえい)が入山し、「修験道大本山一乗寺狸谷不動院」として寺法制定、開山1世貫主(かんず)として再興する。 現代、1947年、寺域は拡張され、現在の懸崖造の本殿も造営されている。 ◆養阿 江戸時代前期-中期の木食僧・養阿(ようあ、1687?-1763)。男性。俗名は村上茂八郎、木食正禅、木食養阿。父・丹波国(京都府)桑田郡保津村の村上庄右衛門。幼くして父を亡くし、京都銀座の手代を経て、24歳で泉涌寺・雲竜院の恵雄により出家、朋厚房正禅と名乗った。1711年、高野山に上り、木食恵昌に師事、五穀を断ち、木の実を食する木食行に入る。甲賀郡安養寺(現嶺南寺)、高野山で木食大戒を修めて大阿闍梨になる。信濃の善光寺、美濃の国一円を行脚した。七条大宮の梅香庵に住し、念仏聖として洛中洛外の無縁墓地を回り供養、六字名号碑、日岡名号碑を建立した。1719年、勧進により弥陀如来像を造立し真如堂に安置した。享保年間(1716-1736)/1720年、狸谷不動院で入籠し木食行に入る。参詣者が絶えず、幕府の弾圧により五条坂に移る。1725年、安祥院を再興し、勧進により、1736年、日岡峠改修工事を着工する。1737年、旅人休憩所を設けた。1738年、日岡峠改修工事が完成する。1741年、法橋上人位を授与され、養阿に改めた。1747年頃、渋谷街道の修築工事を行い、峠道の管理所、休憩所の梅香庵(木食寺)を建てた。1752年、松明殿稲荷神社に井戸を掘る。石橋の架設、寺社の敷石などの土木工事も行う。1763年、安祥院(東山区)で即身仏になり墓塔に納められた。日岡・梅香庵(山科区)で亡くなったともいう。76歳?。 ◆本尊 本尊「奥の不動明王像」は、三尊合体不動といわれる。忿怒門であり、内面と中間に阿弥陀如来、如意観音を現わしている。平安京東北の鬼門守護として、第50代・桓武天皇により祭祀されたという。 当初は「咤怒鬼(たぬき)不動明王」と呼ばれ、悪鬼退散の霊験があった。咤怒鬼とは、不動明王の破邪顕正の憤怒力を表した。鎌倉時代中期、1249年、洞窟(現在の本堂付近)に安置され、公家殿上人のみならず都人の信仰を集めた。江戸時代前期、1604年に剣豪宮本武蔵は、山中で滝行を行い、不動心を感得したという。 ◆奥の院 奥の院は、標高301mの山頂にある。木食の参籠以後、篤い信仰がある。 狸谷不動院の本堂脇から東の瓜生山(勝軍山)に入ると、元勝軍地蔵尊道が山頂まで続いている。道々で三十六童子の巡拝ができる。 山頂(301m)には、室町時代、近江・戦国大名の六角定頼(1495-1552)が、室町時代後期、1520年に安置したという勝軍地蔵が祀られていた。1527年には、室町幕府管領・細川高国(1484-1531)が山頂に北白川城を築いている。江戸時代には、痘瘡無難の塞ノ神として信仰を集めたという。 江戸時代中期、1762年、山道を登り降りする参詣が困難なことから、北白川門跡寺照高院二品忠誉法親王(1722-1788)により、南の西山・勝軍地蔵堂(バプテスト病院)に遷された。これは、山中峠に近い丸山という山であり、こちらも瓜生山と呼ばれたという。 現在は奥の院の堂に、幸龍大権現が祀られている。背後(北)の石室は当時のままに残され、その後、祀られた地蔵菩薩が安置されている。 ◆白竜弁財天 祀られている「白竜弁財天」は、江戸時代中期、1720年、木食明厚上人がこの地で参籠した際に、一切衆生の苦難、恐怖を除き、財宝福利を与え給えとして奉納したという。 白竜弁財天は、インドのサラバチ河を神格化したといい、水神として祀られている。左手に弓、刀、斧、羂索を持ち、右手に矢、三鈷、宝輪を持つ。15の童子に守護され、竜神が付き添っている。 ◆三社大明神 「三社大明神」は衣食住の神を祀る。江戸時代中期、享保年間(1716-1735)に、木食明厚上人により勧請された。玉姫大明神(衣)、清隆大明神住(食)、白玉祈木大明神住(住・愛)を祀る。 現代、2011年、狸谷山に古くより祀られていたという便所(トイレ)の神が遷された。 ◆狸 境内には多くの狸の置物が祀られている。当院の山号も、狸谷山(たぬきだにさん)と称する。 狸は、本尊の「咤怒鬼(たぬき)不動明王」に由来するという。咤怒鬼とは、不動明王の破邪顕正(はじゃけんしょう、誤った見解や教などを退け、仏法の正しい見解、実践、教えをあらわし示す)の憤怒力を表し、悪鬼退散の霊験があるとされた。この「咤怒鬼不動明王」が拡大解釈され、語呂合わせにより狸に結び付いた。動物神としての狸信仰により、狸の置物の奉納が生まれたという。 ◆宮本武蔵 剣豪・宮本武蔵(1584?-1645)が、剣の奥義を会得するために打たれたという「武蔵の滝」が境内近くにある。 江戸時代前期、1605年、武蔵は吉岡清十郎一門との下がり松での決闘に際して、この滝に打たれ、不動尊の右手に持つ「降摩の利剣の極意を得た」という。その時、敵への憎悪ではなく己の恐怖・煩悩に打ち克ち勝利したという。 ◆修行体験 火渡り(火渡り祭)に参加できる。7月28日、19:00、本殿前。本殿で一字写経ができる。 春に大峰山入峰修行(奈良県吉野郡)で登山行、水行、捨身行(西の覗)、岩場の修行、護摩行(お勤め)などを行う。 ◆アニメ ◈アニメーション『有頂天家族』『有頂天家族2』(原作・森見登美彦、監督・吉原正行、制作・P.A.WORKS、第1期2013年7月-9月、第2期2017年4月-6月、第1期全13話、第2期全12話)の舞台になった。第2期第1話の冒頭回想シーン、第2期第3話に本堂、三社明神堂などのシーンがある。第2期第12話に石段下、森、エンディングロールは本堂からの京都市街地遠景になっている。 ◆年間行事 初不動(がん封じの笹酒の接待)(1月28日)、節分会(2月3日)、春まつり・大祭(5月3日)、火渡り祭(7月28日)、秋祭り・大祭(11月3日)、しまい不動(護摩法要)(12月28日)。 縁日(毎月3日)。 *一般的な順路に従って案内しています。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都市の地名』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都の地名 検証2』、『京都の寺社505を歩く 上』、『山科の歴史を歩く』 、『京都大事典』、『京都「癒しの道」案内』、『京都のご利益手帖』、『京都歩きの愉しみ』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

光明殿、やすらぎ廟(納骨堂) |

光明殿 |

光明殿、弘法大師木像 |

光明殿、四国八十八ヶ所お砂ふみ霊場 |

光明殿、四国八十八ヶ所お砂ふみ霊場 |

光明殿、「木食上人参籠之地」の石碑 |

光明殿、石造十三仏 |

|

|

|

参道の石段、境内までは250段ある。 |

三社大明神 |

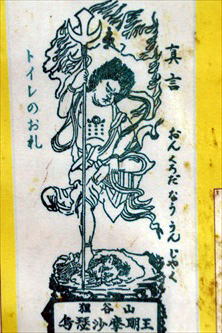

三社大明神衣食住の神、江戸時代、享保年間(1716-1735)、木食明厚上人により勧請された。玉姫大明神(衣)、清隆大明神住(食)、白玉祈木大明神住(住・愛)を祀る。狸谷山に古くより祀られていたという便所(トイレ)の神が2011年に遷された。 |

美人になれるトイレの神様「うすさま明王のお札」 |

手水舎 |

|

柴灯護摩道場 |

|

武蔵の滝、不動明王 |

|

武蔵の滝、宮本武蔵修行の滝 |

武蔵の滝 |

水乃口不動尊 |

水乃口不動尊 |

恵比須、大黒天 |

女厄坂 |

石室 |

石室、役の行者・神変大菩薩を祀る。 |

水子不動尊 |

水子不動尊 |

|

|

|

本堂 |

本堂 |

本堂 |

本堂、京都市街地、西山が眺望できる。 |

本堂、舞台 |

|

行者坊 |

男厄坂、本堂に上る石段は44段ある。 |

|

本堂懸崖に掛けられている巨大な弓と矢 |

|

| 奥の院・元勝軍地蔵菩薩 | |

|

|

|

|

瓜生山山頂までは三十六童子の巡拝のための石仏が導く。1番・こんがら童子。 |

「元勝軍地蔵尊道」の石標 |

奥之院、幸龍大権現、瓜生山山頂に建つ。 |

扁額「奥之院 幸龍大権現」 |

奥之院、幸龍大権現 |

元勝軍地蔵菩薩 |

石室跡 |

現在祀られている地蔵菩薩 |

山頂付近からの眺望はきかない。木々の間に垣間見えた京都市内。 |

|

|

|