|

|

|

| 宴の松原跡 (京都市上京区) Enno-matsubara Field (field with pine trees) |

|

| 宴の松原跡 | 宴の松原跡 |

|

|

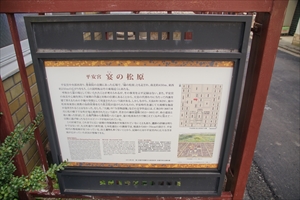

「宴の松原」の石標  京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館の説明板  宴の松原(赤い点の部分)、その南に豊楽院、説明板より  説明板より  【参照】平安時代宴の松原復元図(京都市平安京創生館)、案内パネルより |

出水通六軒町東入ルに「宴の松原(えん-の-まつばら)」の石標が立つ。 平安時代に、この地には広大な空地が広がっていた。 ◆歴史年表 平安時代、宴の松原は、平安京大内裏の中央(内裏の西、豊楽院の北)にあった松林跡をいう。内裏建替えの代替地だった、饗宴が催されたともいう。 9世紀末(801-900)より、荒廃した。妖怪出没の伝承があった。 現代、2001年、立会調査が行われた。 2012年3月、京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館により説明板が設置された。 ◆藤原道隆 平安時代中期の公卿・藤原道隆(ふじわら-の-みちたか、953-995)。男性。中関白、町尻殿。父・摂関・藤原兼家、母・時姫(藤原中正の娘)の嫡男。984年、兼家の外孫皇子が皇太子に立ち、従三位に昇り春宮権大夫に任じられた。986年、父・兼家が摂政になり、道隆は非参議、権中納言、権大納言と異例の昇進を遂げた。989年、内大臣になる。990年、内大臣のまま父から関白を譲られ氏長者になった。父没後、第66代・一条天皇に入内した娘・定子は中宮になる。991年、弟・道兼に内大臣を譲る。993年、道隆は摂政を辞し、再び関白になった。中関白家の全盛になる。995年、次女・原子は、東宮の居貞親王(第67代・三条天皇)に入る。道隆は病により政務を嫡子・伊周(これちか)に委任し、関白職の後継者にする意思を示した。道隆は関白を辞し、氏長者の地位を道兼に譲った。43歳。 正二位。道隆の死後、関白の地位はその遺志に反し弟・道兼に移る。以後、中関白家の失墜につながる。父が建てた法興院内に積善寺を創建した。道隆については、『大鏡』『枕草子』に記されている。 墓は宇治陵(宇治市)に包括されている。 ◆藤原道長 平安時代中期-後期の公卿・藤原道長(ふじわら-の-みちなが、966-1028)。男性。御堂殿、法成寺殿。父・藤原氏北家の関白・太政大臣・藤原兼家、母・時姫(藤原中正の娘)の5男。幼少期を東三条殿で過ごした。986年、父・兼家が第66代・一条天皇の摂政になり、987年、従四位から従三位になる。左大臣・源雅信(宇多源氏)の娘・倫子(正妻)と結婚する。988年、左大臣・源高明(醍醐源氏)の娘・明子(本妻)と結婚した。991年、権大納言に任じられる。995年、兄の関白道隆・道兼が相次ぎ疫病により没し、道隆の子・内大臣・伊周(これちか)と後継争いをする。姉・詮子(東三条院)の支援により内覧、右大臣、氏長者になり政権の首座に就く。996年、伊周の失脚により左大臣に昇る。1000年、長女・彰子が一条天皇の中宮として後宮に入り、一帝二后の制を始めた。1005年、祖先供養のために、宇治木幡に法華三昧堂(木幡寺、浄妙寺)を建てる。1012年、2女・妍子(よしこ)を第67代・三条天皇の中宮とした。1016年、彰子が産んだ外孫・敦成親王(第68代・後一条天皇)の即位に際し、道長は1年ほど摂政に就く。1017年、摂政を嫡子・頼通に譲り、実権は握り続ける。従一位、太政大臣になる。皇太子・敦明親王(三条天皇第1皇子)の辞退を図り、彰子の産んだ敦良親王(第69代・後朱雀天皇)を皇太弟とした。1018年、太政大臣を辞した。娘・威子が後一条天皇の中宮、その同母妹・嬉子が皇太弟(後朱雀天皇)の妃になる。道長は「望月の歌」「この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたることのなしと思へば」(『小右記』)と詠む。1019年、院源を戒師とし出家し、行観(すぐに行覚に改め)と称した。1020年、篤く仏教に帰依し、土御門殿の東に阿弥陀堂(無量寿院)に始まる法成寺(御堂)を造営した。1025年、娘・嬉子が親仁親王(第70代・後冷泉天皇)を産んで亡くなり、1027年、娘・妍子(三条天皇中宮)も相次いで亡くなる。この頃、道長は背中にできた癰(よう)に苦しむ。1028年、最期は、法成寺の九体阿弥陀堂に病床を移し、顔を西方浄土に向けて亡くなる。23年にわたって日記をつけ、後に『御堂関白記』と名付けられた。62歳。 政治家としての優れた政策はなく、関白には就任していない。娘4人の彰子(一条天皇中宮)、妍子(三条天皇皇后)、威子(後一条天皇皇后)、嬉子(後朱雀天皇妃)、盛子を入内させた。3天皇の外戚になり、「一家に三后」を成し、藤原氏全盛の摂関を築く。詩、歌に優れ、漢詩は『本朝麗藻』、和歌は『後拾遺集』以下の勅撰集に入る。中宮・彰子の側近に才媛の女房を集めた。紫式部を後援し、『源氏物語』にも関心を持つ。道長については『大鏡』、『栄花物語』に記されている。平安京内に土御門第、東三条殿、枇杷殿、二条殿、一条殿など豪邸を構えた。 遺骸は愛宕郡の鳥倍野で荼毘に付され、骨灰は宇治木幡の墓地に埋納された。現在は宇治陵(宇治市)に包括されている。 ◆藤原道兼 平安時代中期の公卿・藤原道兼(ふじわら-の-みちかね、961-995)。男性。七日関白、粟田(あわた)関白、粟田殿、二条関白、二条殿、町尻殿。京都の生まれ。父・藤原兼家(かねいえ)、母・時姫(藤原中正[なかまさ])の娘)の3男。第65代・花山天皇に蔵人として仕えた。986年、父の策略に従い、花山天皇を道兼も出家するとし、内裏から密かに連れ出した。山科の元慶寺(花山寺)で退位・出家を迫った。道兼は天皇の出家直前に帰ったという。その後、外孫・第66代・一条天皇(母は兼家の娘・詮子[せんし])を即位させた。兼家は摂政に、道兼は蔵人頭になり、7人を超え権中納言従三位に昇る。同年、参議になる。989年、権大納言、990年、父・兼家の死後、兄・道隆(みちたか)と摂政を争い敗れる。991年、内大臣、994年、右大臣に任じられた。995年、兄・道隆の没後、関白、氏長者になった。就任後、7日で亡くなる。「のちの関白」「七日関白」と称された。35歳。 贈正一位太政大臣。『大鏡』、『栄花物語』に評された。平安京の二条町尻の邸宅「町尻殿」、京外の東に「粟田山荘」を構えた。35歳。 ◆宴の松原 宴の松原(えんのまつばら)は、平安京大内裏の中央(内裏の西、豊楽院の北)にあった松林跡をいう。縁の松原とも記された。内裏とほぼ同じ規模を有していた。詳細については分かっていない。 内裏建替えの代替地だったともいう。奈良時代の恭仁宮には、宮内の大極殿北に2つの内裏が並んでいた。その後、奈良時代の平城宮、長岡京(西宮)にも引き継がれた。饗宴が催された場だったともいう。 天皇譲位後に上皇が、次期天皇の後見人として住まう宮予定地だったともいう。第50代・桓武天皇は、皇位を皇太子・安殿(あて)親王(第51代・平城天皇)に譲った後、平安宮内に宮を営もうとした。平安時代前期、806年に桓武天皇は、上皇になることなく没したため、宮の造営予定地のみが残されたともいう。その後の上皇は、宮外に後院を建てている。 9世紀末(801-900)より、宴の松原は荒廃した。妖怪出没の伝承が生まれた。「あはれにも今は限りと思ひしをまためくりあふえんの松はら」の歌がある。(『栄花物語』) ◆伝承 ◈伝承がある。平安時代、宴の松原一帯は、鬼が出没する場所として恐れられた。松の木の下では、鬼が女性を殺めたともいう。(『大鏡』) ◈第65代・花山天皇の発案により、藤原道隆(953-995)、道兼(961-995)、道長(966-1028)の3兄弟が、宴の松原で肝試しを行ったという。 道隆が内裏より豊楽院に向かうと、宴の松原辺りより得体の知れない声がした。道隆は逃げ帰っている。道兼も仁寿殿の塗籠(ぬりごめ、寝室)に向かい、途中で引き返した。大極殿に向かった道長だけは果たし、証拠に高御座の柱の一部を削って持ち帰ったという。(『大鏡』) ◈平安時代前期、887年の丑の刻(午前1-3時)に、3人の美しい女が松原の西を歩いていると、松の木の下に男が立っていた。女の一人が男と手を取り、数刻も語らう。やがて、女の話し声が聞こえなくなる。 男がはたと目をやると、女の手足が地に落ちており、胴体に首はなかった。報を受けた宿直(とのい)の者たちが駆け付けると、すでに女の死体も見当たらなかった。 翌日、僧たちが呼ばれ、大般若経を請じることになった。僧の宿所に充てられた朝堂院の東西の廊下で、夜半に外で騒動の声が聞こえた。僧たちが確かめるために飛び出すと、何事も見当たらなかった。(『三代実録』) ◈近衛舎人の播磨安高は、9月の月が明るい夜更けに、大内裏を横切り朱雀大路の西側にある自宅に戻るために、武徳殿東の宴の松原に差し掛かった。一人の美しい女と出会った。安高は女の身を案じ、自宅へと誘う。安高は豊楽院辺りに出没するという人を化かす狐のことを思い出した。女の正体を暴こうと、自分は追剥だと名乗り、身ぐるみをよこせと顔に刀を当てて脅してみた。女は安高に小便を掛け、狐の姿に変じて西大路大宮を北へと逃げたという。(『今昔物語』) ◆発掘調査 現代、2001年に宴の松原の南東部で立会調査が行われた。東西溝が見つかる。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館の説明板、『古代を考える 平安の都』、『平安京散策』、『続・京都史跡事典』、『京都歴史案内』、『平安宮ガイド』、『平安京を歩く』、『京都市文化財ブックス28集 平安京』、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、京都市平安京創生館、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|