|

|

|

| 平安宮 造酒司 倉庫跡 (京都市中京区) Heian Palace Site of Sake-no-tsukasa(Sake Warehouse) |

|

| 平安宮 造酒司 倉庫跡 |

平安宮 造酒司 倉庫跡 |

|

|

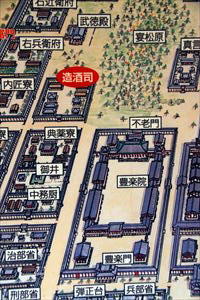

「史跡 平安宮造酒司倉庫跡」の石標  「平安宮 造酒司 倉庫跡 昭和52年発掘」の石板  【参照】酒司倉庫跡(京都市平安京創生館、京都市埋蔵文化財提供)、説明板より 【参照】酒司倉庫跡(京都市平安京創生館、京都市埋蔵文化財提供)、説明板より 酒司倉庫跡の掘立柱の柱跡を模したタイル張り 酒司倉庫跡の掘立柱の柱跡を模したタイル張り  【参照】造酒司跡から出土した釉薬陶器(京都市平安京創生館)  【参照】造酒司跡から出土した須恵器の硯(京都市平安京創生館)  平安宮造酒司跡(京都市平安京創生館、京都市埋蔵文化財提供)の説明板より  造酒司(赤字部分)、南東に豊楽殿、東に宴松原(京都市平安京創生館、京都市埋蔵文化財提供)の説明板より |

京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)の玄関左に、「史跡 平安宮 造酒司倉庫跡(しせき-へいあんきゅう-みきのつかさ-そうこ-あと)」の石標が立てられている。玄関前には、倉庫の柱跡がタイルで再現されている。 この地に、平安時代前期に造酒司(みきのつかさ/ぞうしゅし/さけのつかさ)の倉庫が建てられていた。 ◆歴史年表 平安時代前期、現在地に平安宮造酒司倉庫が建てられた。 現代、1977年から、京都市社会教育総合センターの建設に伴う発掘調査が京都市埋蔵文化財研究所により行われた。多くの遺構、遺物が出土した。 1978年、高床式倉庫と想定される平安時代前期の建物跡が見つかる。 1997年、平安宮造酒司倉庫跡として京都市史跡に指定された。 2006年、平安宮造酒司倉庫跡の石標が立てられた。 ◆造酒司 造酒司(京都市指定史跡)は、律令制下で宮内省所属の官衙(かんが、官庁)だった。天皇、中宮などに供御(くご、供える)、供給(くきゅう、酌、献酒)するとともに、朝廷の諸節会(せちえ)、神事に用いられる酒・醴(あまざけ/こさけ)・酢などを醸造した。醸造法、供奉(ぐぶ)、供給の内容も定められ、料米も使用目的毎に分けられ、畿内の官田穫稲(かんでんかくとう)、正税稲(しょうぜいとう)、庸米(ようまい)などが定められていた。(『延喜式』) 職員は、正(長官)、佑(判官)、令史(主典)各1人、そのほか酒部(さかべ)(伴部)、酒戸(しゆこ)(品部)などに分かれていた。 造酒司には醸造用の大甕が3口備えてあった。30斛(さか/こく、5400ℓ)入りの大刀自(おおとじ)のほか、小刀自(ことじ)、次刀自(じとじ)があった。それぞれ口の部分2尺(60㎝)ほどを地表面に出し、下は土中に埋めて据えた。(『続古事談』) ◆遺跡 京都市埋蔵文化財研究所による発掘調査は、過去に6回行われた。調査総面積1万3000㎡になり、造酒司の推定他の南半部になる。 倉庫は、広さ1町(120m)四方あり、現在の中京区聚楽廻松下町付近にあったとみられている。(『宮城図』、陽明文庫)。造酒司の推定他の南東よりに位置している。 現代、1977年の京都市埋蔵文化財研究所による発掘調査で、東面築地外溝、南面築地外溝が見つかった。1978年に調査面積2100㎡で行われた発掘調査により、東限、西限、南限の溝、建物跡、柵跡、土壙が出土している。1979年に南面築地外溝、西面築地外溝、1981年の立会調査で南面、2012年の発掘調査で東面築地内溝、柵などが出土した。 建物跡は掘立柱構造であり、規模は方3間(東西6m、南北7.2m)だった。平面は南北にやや長い。柱の痕跡から柱径(40㎝ほど)になる。総柱建物であり、均等に柱を配置した。平安宮の建物としては唯一の例になる。醸造用の米などを保管する総柱高床式倉庫であり、檜皮葺だったとみられている。このように、建物跡がまとまって出土した例は極めて少ないという。 柱穴16基のうち3基に凝灰岩、川原石による根固め石が使われていた。柱穴からは平安時代前期の土師器、須恵器、瓦がわずかに出土している。 北西の発掘調査により、西面築地溝、東西溝2条、掘立柱建物3棟などが見つかった。5間2間(12m、6m)の東西棟は南側柱筋が南北中軸線上にあった。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市平安京創生館、京都市の駒札、ウェブサイト「京都市 京都のいしぶみデータベース」、『平安京を歩く』、『京都市文化財ブックス28集 平安京』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|