|

|

|

| 宇治川太閤堤跡 (京都府宇治市) Site of Ujigawa-taikotsutsumi |

|

| 宇治川太閤堤跡 | 宇治川太閤堤跡 |

|

|

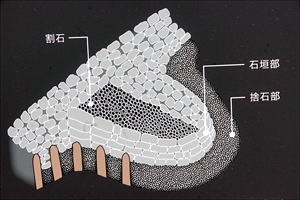

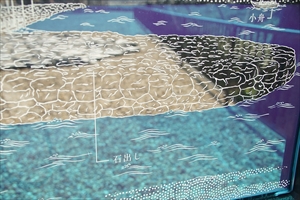

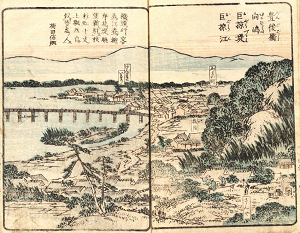

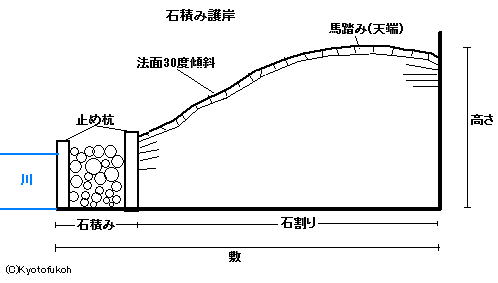

中エリア、「史跡 宇治川太閤堤」の石標  北エリア、宇治川太閤堤の石積み護岸(復元)   北エリア、石出し、石積み護岸(復元)  北エリア、石出しの構造図、中央に割石、その外に石垣部、さらに捨石部、杭止め、説明板より  北エリア、石出し遺構、説明板より 北エリア、石出し遺構、説明板より 北エリア、石出し(復元)、石垣部、捨石部、杭止め護岸   北エリア、石出し(復元)、割石  北エリア、石出し(復元)、石積み護岸石垣部  北エリア、石出し(復元)、石積み護岸石垣部  北エリア、杭止め護岸(復元)  杭止め護岸のイメージ図、説明板より  中エリア、福文製茶葉茶園  中エリア、石出し(復元) 中エリア、石出し(復元) 中エリア、杭止め護岸(復元)  中エリア、石出しのイメージ図、説明板より  中エリア 中エリア 中エリア、茶づな  南エリア、石出し(復元)   南エリア、石出しの遺構、説明板より  南エリア、段丘崖、石出しの遺構、説明板より  南エリア  南エリア、覆茶屋(おいごや)(復元)  覆下園 (被覆茶園)  南エリア、浜の茶園  宇治駅  南エリア、浜の茶園、茶葉  南エリア、浜の茶園、茶花 歴史公園、宇治川、 OpenStreetMap Japan  太閤堤跡、OpenStreetMap Japan  中央やや右に宇治川太閤堤跡、宇治川は右手下から左上に流れている。説明板より  中央に巨椋池、右上に伏見城、宇治川は右手下から上に巨椋池を迂回して流れている。説明板より  水色の彩色部分が巨椋池、上端に伏見城、左上の赤い太線は豊後橋(観月橋)、池中の青い実線が填島堤、左の赤い実線が小倉堤、右下角の赤い実線部は宇治川太閤堤。説明板より  赤い実線が太閤堤、説明板より  【参照】河段段丘の遺構、石積み護岸、奥に石出し、旧説明板より  【参照】石積み護岸の遺構、奥に石出し、旧説明板より  石張りの遺構かたどり  【参照】杭止め護岸の遺構、奥右手に石出し、旧説明板より  【参照】石積み護岸の石張り遺構、奥に杭止め、旧説明板より  【参照】遺構の上空写真、手前が太閤堤遺構、右手に現在の宇治川、奥に宇治橋、旧説明板より  現在の宇治川護岸  【参照】江戸時代後期の『宇治川両岸一覽』に描かれた指月、巨椋江、巨椋堤、豊後橋など(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

宇治川に架かる宇治橋下流400mほどの東岸に「宇治川太閤堤跡(うじがわ-たいこうつつみ-あと)」、「お茶と宇治のまち歴史公園」が整備されている。 安土・桃山時代、豊臣秀吉によって太閤堤は築堤された。一帯は史跡名勝天然記念物に指定されている。秀吉の淀川水系の治水・交通施策・土木技術を知る遺構になっている。 太閤堤跡は、この宇治市莵道丸山のほかに、宇治乙方、槇島町大島などにも残されている。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1592年、豊臣秀吉は、伏見指月に隠居所の普請を始める。 1593年、秀吉は、伏見に移った。 1594年、秀吉は、隠居所の拡張を行い、伏見城には「淀堤(薗場堤)」の一部が造成される。前田利家は「槇島堤」を築堤した。伏見・小倉間には、池中に渡された「小倉堤」を築堤する。宇治川の東岸には「宇治川太閤堤」が築かれた。(太閤堤の築堤、宇治川の流路付け替え) 1596年、淀川に「新堤」を築造する。 江戸時代、1863年、『宇治川両岸一覧』に「太閤堤」とあり、文献初出になる。 近代、1910年、淀川改修工事で、巨椋池を淀川から切り離す工事が行われた。次第に池の水質悪化を招く。 1934年、巨椋池の干拓工事が始まる。 1941年、巨椋池の干拓工事が完了した。634haの農地が生まれる。 現代、昭和40年代(1965-1974)、宇治川に新堤防が築かれた。 1979年、堤防工事の際に「槇島堤」の遺構が確認される。 2007年、土地区画整理事業に伴う発掘調査で、宇治川下流400m地点で、宇治川太閤堤跡が発見された。 2008年、宇治川太閤堤跡の発掘調査が始まる。石積み、杭止め護岸が発見された。 2009年、宇治川太閤堤跡に庭園遺構が発見される。7月23日、宇治川太閤堤は国の史跡に指定された。 2021年、8月、「お茶と宇治のまち歴史公園」が開園になる。 ◆豊臣 秀吉 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀吉(とよとみ-ひでよし、1537-1598)。男性。幼名は日吉丸、初名は木下藤吉郎。小猿と呼ばれた。父・尾張国(愛知県)の百姓、織田信秀の足軽・木下弥右衛門、母・百姓の娘・なか(天瑞院)。1551年、家出し、後に今川氏の家臣・松下之綱、1554年、織田信長に仕える。1561年、浅野長勝の養女・ねねと結婚し、木下藤吉郎秀吉と名乗った。戦功を重ね、1573年、小谷城主、羽柴姓と筑前守、信長の天下統一にともない西国転戦した。1582年、備中高松城の毛利軍と戦いの最中に、本能寺の変が起こり和睦した。軍を返し、山崎で明智光秀を討つ。1584年、小牧・長久手で織田信雄、徳川家康の連合軍に敗れる。1585年、紀州根来と雑賀、四国・長宗我部元親を服した。関白に進む。1586年、聚楽第、広寺大仏造営に着手し、太政大臣に昇り豊臣の姓を賜わる。1587年、九州征討、聚楽第が完成する。10月、北野天満宮で北野大茶湯を催した。1588年、第107代・後陽成天皇が聚楽第を行幸する。検地・刀狩を行う。1590年、小田原の北条氏直らの征討、朝鮮使を聚楽第に引見した。1591年、利休を自刃させる。1592年、文禄の役を始めた。甥の養子・秀次に関白職を譲り、太閤と称した。1593年、側室淀殿に秀頼が生まれると、1595年、秀次を謀反人として切腹させ、妻妾子女らも処刑した。1597年-1598年、朝鮮を攻めた慶長の役に敗れた。1598年、3月、醍醐寺で「醍醐の花見」を行う。8月、伏見城で没した。62歳。 「普請狂」と称された。京都で「都市改造」を行う。1585年-1591年、洛中検地・洛中地子免除(1591)、1586年よりの方広寺大仏建設、1586年-1587年、聚楽第・周辺の武家邸宅街建設、1589年、禁裏・公家町の修造整備、1590年、新町割建設(短冊形町割)、1590年、三条大橋などの橋梁・道路建設、1591年、御土居築造、寺院街(寺町・寺之内)建設、1595年、方広寺大仏、1597年、伏見城を建てた。ほか、関所廃止、楽市・楽座制、重要都市・鉱山直轄、貨幣鋳造、太閤検地・刀狩、伏見の城下町化、宇治川の整備、倭寇取締、朱印貿易などを進めた。没後、豊国廟に豊国大明神として祀られた。 ◆太閤堤 かつて、宇治川の流路は、宇治橋下流で3分流していた。北西に流れ、遊水池になっていた広大な巨椋入江(おくらいりえ、入江)に緩やかに合流していた。 安土・桃山時代、1594年に豊臣秀吉は伏見城築城を契機とし、1594年-1596年に、宇治川・淀川などの大規模な治水・付け替え工事を行う。前田利家、徳川家康ら諸大名に命じ、「太閤堤(たいこうつみ、堤防の総称)」を築堤した。 城下に、大坂・南都・西国からの交通路・水運を集中させ、拠点化する目的があった。秀吉は、巨椋池を4分割し、宇治川を巨椋池から切り離すために、宇治川の流れを遮り、北の流路にまとめ迂回させて流した。 ◈秀吉は、北西方向に延びる長大な「槇島堤(まきしま-つつみ)」(宇治堤、宇治-伏見)を、前田利家に命じて宇治川に築堤した。堤は、ほぼ現在の宇治川左岸堤防にあたる。 それまで巨椋池に流れ込んでいた宇治川の流れは、池から切り離された。流れは、伏見城下の桃山丘陵の南まで導かれる。流路は現在の宇治川になり、伏見 、向島、淀川につながった。 発見された宇治川太閤堤跡は、この槇島堤の始点、宇治橋付近の宇治川右岸(東岸)部分になる。 ◈さらに、槇島堤東の巨椋池中には、北西方向に「小倉堤(おぐら-つつみ)」(小倉-伏見豊後橋)を築堤し、小倉村から伏見をつないだ。槇島堤と小倉堤の2堤は結ばれる。 堤の結合点の宇治川河口には、同年、豊後橋(現在の観月橋)が架橋された。堤上は、奈良より宇治を経ずに伏見・京町通、京都へ向かう新たな新大和街道になる。これによって、交通路は南北の一線に集約された。伏見湊は、淀川、瀬戸内海、玄界灘につながる水路の拠点になる。他方、旧来の旧大和街道に架かっていた宇治橋は破却され、同年、淀城も廃止される。淀堤の築堤により、旧来の岡屋津、淀津も役割を終えた。 ◈以後、宇治川の流れは、北へ大きく左回りに迂回する。これらの築堤により、輪中堤(わじゅう-つつみ)として堤内は輪中化し、堤の西には新たな浅い巨椋池(平均水深0.9m)が生まれた。 流路は、宇治川をさらに迂回させて伏見城下にも導かれる。三栖(みす)から淀・納所までは「淀堤」を築いて桂川・淀川と結び、水運に利用された。 ◆宇治川太閤堤 安土・桃山時代、1594年に、秀吉により「宇治川太閤堤」が築かれた。宇治川の東岸(右岸)に築造される。槇島堤の対岸にあたり、太閤堤の一部になった。護岸は築造後まもなく流土砂に埋もれる。 その後、江戸時代中期、18世紀(1701-1800)末頃に、宇治川の氾濫により全体が埋没する。堤は宇治川の土砂に埋もれ、やがて大きな砂州を形成した。土地は水捌けがよいためため、茶の木を育るのに適し茶畑が営まれた。 昭和40年代(1965-1974)に築かれた新堤防は、太閤堤遺構の西に築造された。このため、遺構は、現在の宇治川東岸に取り残される形で保存された。なお、太閤堤跡遺構は、この地(宇治市莵道丸山)のほかに、宇治乙方、槇島町大島にも残る。 ◆堤の遺構・構造 発見された宇治川太閤堤の遺構は、京都盆地東部に流れ出る宇治川の右岸に、豊臣秀吉によって築造された。南北方向になり、宇治川の右岸に直線的に長さ250m以上ある。実際には宇治橋までの長さ400mほどになると推定されている。背後の地形により堤付近の地形を利用し、各所で工法を変え築造されている。 ◈堤北側の「石積み護岸」(長さ85m)は、当時の城の石垣の石積み技術が使われている。下段には石を積み上げている。最下部に2-4本の「止め杭列」を打ち込み、内側に割石を詰める。幅2.5mで割石(拳大-人頭大)が充填された。最下部には、最大50㎝程の割石がある。上半分(石積み直上の法面-馬踏)には石張りしている。堤防上の平坦面の「馬踏(ばふみ、天端)」の幅は2m、護岸の底辺「敷(しき)」幅は4.7-6m、高さは2.2mになる。法面の「石張り」の平均傾斜は30度になり、川側に向けて緩やかに傾斜している。 「石張り」は、板状の割石を全面に張りつけている。石の裏込めはなく、簡単な整地の上に、石を最大10㎝程の間隔で敷き詰めている。割石間の目地埋めもない。 ◈「杭止め護岸」(長さ35m)は、石積み護岸の南25m地点にある。付近は谷状の地形を埋め立てており、土質・地下水対応のため用いられたとみられる。杭・板材などの木材を用い、護岸を垂直に築く。「杭(かせ木、直径8㎝)」を15㎝間隔で打ち込み、3本の杭列の内側には割石(拳大-40㎝)を充填する。杭の前面には、「支え柱」(直径16㎝)が打ち込まれている。これらの支え柱、「横板(杭との間の上端に挟み込まれた頭押え)」により、護岸の前倒れを防ぐ目的がある。護岸の幅2m、全長20m-35mとみられる。護岸中央には「石出し」があり、上流側では護岸の高さ2.4mある。 堤南側の護岸は、自然地形の河岸段丘を利用し、「水制」を設けているとみられる。水の勢いを緩和し、流れの向きを変えて水流を調節し、護岸し洗掘を防ぐ。古くは「川除」と呼ばれた。堤の中ほどには、川方へ緩やかに張り出す水制がある。屈曲点の前後には、「石出し」と「杭出し」の2種の水制が用いられ、全体で5カ所見られる。 ◈「石出し」水制工は、長さ90m間隔で3基確認されている。その後、さらに1基見つかった。 粘板岩を積み上げ、平面は先端が緩やかな円弧を描く台形状であり、三方を石垣で囲む。2段構造になっており、土台に下半の捨石部(頁岩、粘板岩の割石)を舌状に積み、石垣部基礎を形成する。上半は石垣部であり、石積みの土台に石垣を組み、川側前面は緩やかな曲線を描く。側面は石垣積、石垣内部は築城技術の割石(頁岩、粘板岩)を充填する。かつて、上面には石が張られていた。石積み工法は、城郭の石垣様になっている。 石出しは、背後の地形により形態の異なる水制工を施している。後背地に接して作られたもの、直接護岸に接せず溝状の隙間が空いたものもある。 石垣部の規模は、幅9m、突出長8.5m、高さ1m。 ◈「杭出し」水制工は、緩い流れの部分に用いられ、3基確認された。護岸から下流側に向けて木杭(直径15㎝)を縦横間隔に複数列以上打ち込んでいる。杭列は長く出し、杭の根元には小石が積んであった。水を通す透過水制であり、構造は簡単になる。川の流れを緩め、土砂の堆積効果もある。 幅2m、全長20m以上と推測される。 ◈「庭園遺構」も見つかっている。築堤後、江戸時代中期、正徳年間(1711-1715)-元禄年間(1688-1704)に、護岸の埋没により盛土を施し、護岸の上層に造営されたとみられている。石積み護岸と杭止め護岸の間にあり、西からの流れを受け止める上下2段の池、洲浜状遺構による。 堤全体に使用されている石材は、一部に宇治川の川原石、大半は頁岩・粘板岩になる。これらは、板状に割れやすく、加工しやすい。宇治川の上流、天ヶ瀬付近に見られる天ヶ瀬層より運ばれたとみられている。 ◆歴史公園 2021年8月に、宇治市は遺跡周辺を買収し、「お茶と宇治のまち歴史公園」(2.5ha)として整備した。3つのエリアに架かれている。 ◈「北エリア」は、段丘崖とその前面の後背湿地になっている。安土・桃山時代の埋め戻した堤跡(高さ2m)、その上に石積み護岸(長さ90m)を復元している。 ◈「中エリア」は、東から宇治川に流れる小川が形成した谷を形成している。一帯には宇治川川岸まで、「福文(ふくぶん)製茶場茶園」が広がる。 ◈「南エリア」は、宇治川に削られて崖状になった低位段丘崖になる。地下1mに堤跡の遺構が保存されている。 江戸時代末-近代、明治期(1868-1912)の宇治川砂州にあった茶園も「浜の茶園」として修景再現された。茶畑では茶木に黒い覆いをかけた、「覆下栽培(おおいした-さいばい)が行われている。近くに「覆小屋(おいごや)」が復元して建てられている。 ◆復元工法 北エリアの石積護岸はGRC(Glass fiber Reinforced Cemnte)パネル、砕石場から切り出した粘板岩、松杭で遺跡を復元した。 GRCは、耐アルカリガラス繊維で補強したセメント製品をいう。発掘調査で出土した遺構を三次元測量し、シリコンで型どりし作成した。測量した座標値をもとに、遺跡保存のために埋め戻した。同じ点が地直下2mになるよう鋼材でパネルを固定している。 その上に同形で再 現し、石積みは発掘時の写真・実測値と照らし合わせ、形状・大きさの合う石を選別し積み上げ再現した。 なお、南エリアでは地下1mに遺構保存されている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 宇治市歴史資料館『宇治市宇治川太閤堤跡』、『新版 京・伏見 歴史の旅』、『京都府の歴史散歩 下』、『京都学ことはじめ』、『景観から歴史を読む』、『伏見学ことはじめ』、ウェブサイト「宇治市歴史まちづくり推進課 」、ウェブサイト「日本GRC工業会」、ウェブサイト「文化遺産オンライン」、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

|