|

|

|

| 鳴滝・鳴滝川 (京都市右京区) Narutaki(small waterfall),Narutaki-gawa River |

|

| 鳴滝・鳴滝川 | 鳴滝・鳴滝川 |

|

|

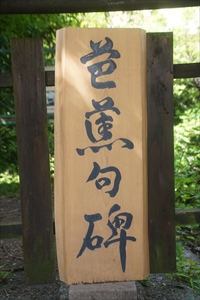

鳴滝    松尾芭蕉の句碑    鳴滝川、滝の上流 |

地名の鳴滝(なる-たき)は、鳴滝川(下流は御室川)にある鳴滝という小さな実際の滝の名に由来する。 滝壺の水音が高く、周囲に鳴り響くことから、鳴滝と名付けられたという。いまも、滝には一定の水量があり、滝音は絶えない。 北白川の「東滝(ひがし-の-たき)」に対して、「西滝(にし-の-たき)」と呼ばれていた。近年まで、御室・仁和寺に属する修験の行場だった。 ◆歴史年表 古く、現在の鳴滝から福王子付近は、「西野(にしの)」と呼ばれた。鳴滝川は「西川」と呼ばれた。 平安時代以前より、鳴滝川は農業用水として利用される。 平安時代以降、鳴滝(西瀧、井出口川)では、七瀬祓(ななせのはらえ)が行われた霊所の一つになる。祈雨祭、泰山府君祭(たいざんふくんさい)なども行われていた。 902年、祈雨のために、五龍祭が「鳴滝北方の十二月谷の口」で修せられた。(『扶桑略記』) 『蜻蛉日記』を著した歌人・藤原道綱母(936頃-995)は、般若寺に参籠する。鳴滝を「身ひとつのかくなるたきを尋ぬればさらにかへらぬ水もすみけり」と詠む。 1011年、七瀬祓の場とされた。(『御堂関白記』) 江戸時代、1685年、旧3月下旬、松尾芭蕉が鳴滝を訪れたという。 1815年、鳴滝村、福王子村など4村は、鳴滝の山奥に、渇水時用の新堤(高さ7間)を築く。(「加藤幸吉家文書」) 1817年、新堤は大雨で決壊し、下流の村々で大きな被害が出た。下流の西院など3村は、新堤の撤去を要求し、その後、堤は取り払われる。以後、上下各村が協力し、川尻の普請、川床の敷石整備を行う。以来、大災害は減じたという。(「加藤幸吉家文書」) 現代、1981年、4月、枯魚堂9世・小川峰秋が滝傍に芭蕉句碑を再建立した。 ◆松尾 芭蕉 江戸時代前期の俳諧師・松尾 芭蕉(まつお-ばしょう、1644-1694)。男性。名は宗房、幼名は金作、通称は七郎、甚七郎、忠右衛門、藤七郎、俳号は宗房、桃青、芭蕉、別号は釣月軒、泊船堂、風羅坊坐興庵、栩々斎(くくさい)、花桃夭、華桃園、泊船堂、芭蕉洞、芭蕉庵、風羅坊など多数。伊賀国(三重県)上野/柘植(つげ) の生まれ。父・士分待遇の農家・松尾与左衛門の次男。1656年、 父が亡くなる。1662年、伊賀上野の藤堂藩伊賀支城付の侍大将・藤堂新七郎良精家の若殿・良忠(俳号は蝉吟)に料理人として仕える。京都の北村季吟に俳諧を学んだ。俳号は宗房を使う。1666年、良忠の死により仕官を退き、俳諧に入る。1672年、『貝おほひ』を上野天満宮(上野天神宮)に奉納した。1673年、江戸に出て、水道修築役人になり俳諧師の道を歩む。其角が入門する。延宝年間(1673-1681)、談林俳諧に傾倒した。1675年、西山宗因を歓迎する句会に出席した。この頃、俳号「桃青」を使う。1677年、俳諧の宗匠になった。1680年、『桃青門弟独吟二十歌仙』を刊行した。宗匠を辞し、深川に草庵「芭蕉庵」を結ぶ。1682年、江戸の大火で庵の焼失後に、甲斐国・高山糜塒を頼る。1683年、母が故郷で亡くなる。新しい芭蕉庵へ入る。1684年、「甲子(かっし)吟行」に出る。母の墓参りで伊賀へ帰った。名古屋の連衆と「冬の日」の歌仙の句会を行う。1685年/1686年頃、「野ざらし紀行」に出た。1685年、伊賀、奈良、京都、大津、名古屋、木曾路を経て江戸へ帰る。1686年、 「古池や蛙飛び込む水の音」を発句した。1687年、曾良・宗波と鹿島神宮へ詣でる。(『鹿島詣』「鹿島紀行」)。1687年/1688年、「笈の小文」の旅へ出立し、名古屋を経て伊賀へ到着した。1688年、藤堂良忠の子・良長に招かれる。伊勢神宮へ参詣し、万菊丸(杜国)と吉野へ向かう。越人と名古屋から信州更科へ「更科紀行」に出る。1689年、曾良を伴い「おくのほそ道」へ出て、大垣に到着した。1690年、大津の「幻住庵」に入る。1691年、伊賀で「山里は万歳おそし梅の花」を詠む。『猿蓑』が刊行される。1692年、3度目の「芭蕉庵」に入る。1694年、『おくのほそ道』の清書本が完成した。伊賀に帰郷した。奈良から大坂で病気になり、旅の途上、南御堂前花屋の裏座敷で亡くなった。句集は『俳諧七部集』、紀行文『奥の細道』、日記『嵯峨日記』、絵の『野ざらし紀行画巻』など。51歳。 蕉風の祖。談林俳諧、漢詩文調、破格調を経て蕉風を確立する。「さび」「しおり」「細み」を提唱した。各地を旅し名句・紀行文を残した。門人に蕉門十哲(其角、嵐雪、去来、丈草、許六、杉風、支考、野坡、越人、北枝)、ほかがある。京都での旧居は、金福寺裏の芭蕉庵、嵯峨・落柿舎、円山・芭蕉堂などがある。 遺言により、粟津義仲寺(大津市)に葬られた。命日(旧10月12日)を時雨忌、翁忌、桃青忌ともいう。 ◆三井 秋風 江戸時代前期-中期の商人・俳人・三井 秋風(みつい-しゅうふう、1646-1717)。男性。名は俊寅、時次、通称は六右衛門。京都の生まれ。父・三井重俊(三井高俊の3男)。呉服商の釘抜三井家を継ぐ。俳諧は高瀬梅盛の門人になる。鳴滝の別荘「花林園」に文人が出入りした。編著『打曇砥(うちぐもりと)』『俳諧吐綬雞(とじゅけい)』。72歳。 談林派。嵯峨野に別荘「落柿舎」を持っていたともいう。 ◆鳴滝川・鳴滝 御室川(おむろ-がわ)の上流部を鳴滝川と呼ぶ。古くは西河と呼ばれていたという。(『山州名跡志』) 源流は梅ヶ畑善妙寺村にあり、流れ下る中田川は、奥殿川になり、天神川(紙屋川)に合流する。さらに高鼻川、三宝寺川(仙行谷川、井出口川)の支流、宇多川と合流し、鳴滝川に名を変える。上流部は川幅が広く、堤も高い。下流は川幅が狭く、堤も低いため、過去には度々洪水被害が起きた。 鳴滝(鳴滝蓮池町)は、鳴滝川にある小さな滝であり、滝音が周囲に鳴り響く。滝の南側では鳴滝と呼ばれ、地名の由来にもなった。「思ふ事身にあまるまでなる滝のしばし淀むを何恨むらむ」神祇歌。 平安時代、現在の滝の北、井出口川(三宝川)で、藤原道長(966-1028)は「七瀬の祓え」を行う。霊所では、御室系修験の修行場だった。天皇の災禍を負わせた人形を、7人の勅使の手で加茂七瀬などで流していた。七瀬とは、西瀧(鳴滝)のほか、耳敏川(みみとがわ)、川合(かわい)、東瀧、松崎(まちがさき)、石影(いわかげ)、大井川になる。 ◆文学 ◈平安時代以降、鳴滝は歌枕にもなった。『能因歌枕』『和歌初学抄』などに載る。「鳴滝や西の河瀬に御禊せむ岩こす波も秋や近きと」(藤原俊成)、「暫しこそ人目つつみにせかれけれ果は涙や鳴滝の川」(西行)がある。 ◈『蜻蛉日記』を著した平安時代中期の歌人・藤原道綱母(936頃-995)は、夫の浮気に絶望し、近くの般若寺に参籠した。鳴滝を「身ひとつのかくなるたきを尋ぬればさらにかへらぬ水もすみけり」と詠む。 ◆芭蕉句碑 川岸に江戸時代後期の俳諧師・松尾芭蕉(1644-1694)の句碑が立つ。「うめ白しきのふや鶴を盗まれし」と刻まれている。 江戸時代前期、1685年旧3月上旬/2月、芭蕉は鳴滝の俳人・三井秋風の別荘「花林園」を訪れた。音羽山の東、蓮池町付近にあったという。『野ざらし紀行』には、「京にのぼりて三井秋風が鳴滝の山家をとふ-梅林-」との前書きがある。 白梅の盛りであり、北宋の詩人・林和靖(りん-なせい、林逋、967-1028)が過ごしたという西湖孤山の廬(草庵)を彷彿させる。林和靖は、鶴を子とし梅を妻として愛し終生を隠遁したという。いま別荘に鶴の姿がないのは、昨日、誰かに鶴が盗まれたのであろう。秋風に対する挨拶の句だった。 現代、1981年4月に、枯魚堂9世・小川峰秋という人が、国文学者・岡田利兵衛(1892-1982)の示唆により、門下、円山の芭蕉堂15世・岩井博美らの協力を得て、滝傍にこの芭蕉句碑(1.3m)を再建立したという。芭蕉真蹟の碑文が刻まれている。なお、句碑裏面の建立年は「昭和五十六年(1981年)四月」になっている。一部に「昭和五十一年(1976年)」説がある。 ◆鳴滝の逸話 鳴滝の地名由来について別の逸話が残る。かつてこの地に、高水という姓の家があった。 ある時、滝音の異変に気づく。家の者は、神のお告げを聞いた気がして急いで避難した。その直後に洪水が起こり、一帯の家々は壊滅してしまう。一家だけが助かった。以後、滝を鳴滝と呼んだ。姓も洪水(こうずい)に改め、代々にわたり造園業を営んだという。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』、『京都の地名検証 2』、『京都まちかど遺産めぐり』、『京都大事典』、『京都の伝説』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都・湖南の芭蕉』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|