|

|

|

| 通妙寺 (京都市東山区) Tsumyo-ji Temple |

|

| 通妙寺 | 通妙寺 |

|

|

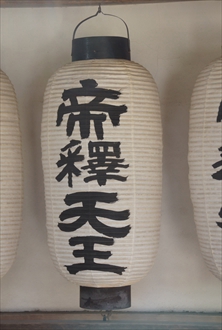

「鳥辺山帝釈天王」とある。  法界塔  「京舞井上流三世 家元 八千代行山春子墓所」の石標  法界塔  本堂  本堂扁額「通妙寺」  鳥辺山帝釈天  鳥辺山帝釈天 |

清水寺に向かう鳥辺山の坂道の途中に、通妙寺(つうみょうじ)がある。境内に鳥辺山帝釈天王を祀る。山門脇に「八千代行山春子墓所」の石標が立っている。 日蓮宗。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 江戸時代、寛永年間(1624-1644)、日蓮宗の妙伝寺の開山・日意上人の墓守寺として開創された。 明暦年間(1655-1657)、江戸・柴又の帝釈天王が勧請された。 1721年、妙見堂(鳥辺山妙見大菩薩妙見堂)は、通妙寺の別所になったともいう。 1755年、本堂が建立された。 ◆3代目中村歌右衛門 江戸時代中期-後期の歌舞伎役者・3代目・中村歌右衛門(なかむら-うたえもん、1778-1838)。大坂の初代中村歌右衛門の子。1788年、10歳で加賀屋福之助を名乗り、京都の都万太夫座で初舞台、1789年、大坂中の芝居に出る。1790年、父を継いで歌右衛門の名跡を襲名した。1801年、立役、1808年、江戸・中村座で大当りを取る。1818年中村芝翫を名乗る。1819年、大坂で歌右衛門の名に復した。1825年、引退興行、後に復帰した。1837年、2代目中村芝翫に歌右衛門の名を譲り、中村玉助と名乗った。61歳。 ◆4代目中村歌右衛門 江戸時代後期の歌舞伎役者・4代目・中村歌右衛門(なかむら-うたえもん、1798-1852)。江戸下谷の茶屋の子。1807年、振付師の藤間勘十郎(後の3代目藤間勘兵衛)門下となり藤間亀三郎と名乗る。1808年、3代目中村歌右衛門の門下に入り中村藤太郎と改名、1813年、中村鶴助と改名する。1825年、3代目の俳名・芝翫を2代目として襲名し人気を得る。1836年、4代目中村歌右衛門を襲名した。57歳。 ◆片山春子 江戸時代後期-近代の井上流家元・片山春子(かたやま-はるこ、1838-1938)。3世家元・3代目井上八千代。大坂住吉の社家・吉住彦兵衛の次女。初世家元・サト、2世家元・アヤに師事した。夫は能楽シテ方観世流・6世片山九郎右衛門(晋三)。1872年、都をどり創設の際に振付と指導をした。座敷舞の京舞を舞台にのせる。1882年、3世を名乗る。祇園町で旧来の篠塚流から井上流に変え、井上流舞の基礎を築いた。101歳。 ◆墓 妙伝寺(左京区)の歴代の廟がある。 墓地に江戸時代、井上流家元の3世、4世・井上(片山)八千代、歌舞伎役者3代、4代歌右衛門の墓がある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『祇園と舞妓』 、ウェブサイト「コトバンク」 |

鳥辺山帝釈天 |

鳥辺山帝釈天 |

庫裏 |

鐘楼 |

山門、坂道は清水寺へと向かう。 |

|

3世・井上(片山)八千代 |

4世・井上(片山)八千代 |

|

|

| |

|