|

|

||

| 由岐神社 (京都市左京区) Yuki-jinja Shrine |

||

| 由岐神社 | 由岐神社 | |

|

|

|

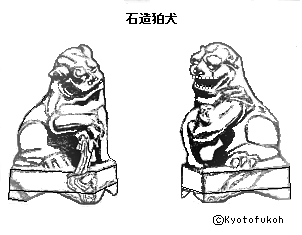

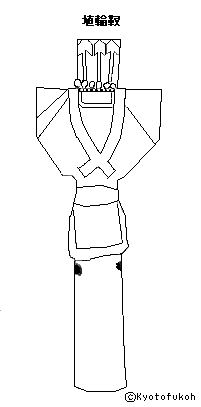

手水舎  拝殿  拝殿   拝殿、割拝殿になっている。  拝殿、石段上から参道を見下ろす。   拝殿  拝殿、左右に独立した形で二つの舞台が造られている。  石垣が段上に組まれ、懸造(かけづくり)(舞台造)の柱が立つ。    本殿  本殿   本殿  本殿脇の石造の狛犬  石造の狛犬、胸に一匹の仔狛犬を抱く。   社務所  四角型石灯籠   絵馬   岩上社  岩上社  冠者社  冠者社  大杉社     御神木の大杉       白長弁財天社  白長弁財天社  三宝荒神社  三宝荒神社  三宝荒神社  カゴノキ(京都市天然記念物)  【参照】埴輪靫の一例(古墳時代・6世紀、群馬県太田市西長岡出土、東京国立博物館蔵)  【参照】由岐神社御旅所  【参照】由岐神社御旅所    【参照】由岐神社御旅所  松明  【参照】由岐神社御旅所  【参照】由岐神社御旅所  【参照】由岐神社御旅所  【参照】由岐神社御旅所、旧鳥居の石材?  鞍馬の火祭り宵宮(10月16日)  鞍馬の火祭り(10月22日) |

由岐神社(ゆき-じんじゃ)は、鞍馬山境内、参道脇の崖地に建てられている。「靫(ゆき)神社」、「靫明神」、「靫大明神」ともいう。 鞍馬本町の産土神であり、かつて神仏習合期の鞍馬寺の鎮守社になっていた。 祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)、少彦名命(すくなひこなのみこと)であり、医薬の祖神になる。相殿に八所明神を合祀する。 事業守護・会社経営、交通安全、縁結び、子授け・安産、火難除けなどの信仰を集める。 京都洛北・森と水の会。 ◆歴史年表 平安時代、御所に由岐大明神が祀られていた。 940年、第61代・朱雀天皇の勅命により、由岐大明神を宮中から都の北の鎮めにするために現在地に遷した。当社の始まりという。これは、938年の都の大地震、939年の平将門の乱(天慶の乱)と世情不安が続いたことに起因していた。当初は「由伎」と記され、後に「由岐」に改めたともいう。 鎌倉時代、衰微する。 江戸時代、1610年、豊臣秀頼により本殿、拝殿が再建されている。その後、旧本殿は失われた。 1814年/文化年間(1804-1818)、鞍馬寺の大火を契機に、鞍馬山山頂の八所(はっしょ)神社(八所大明神)が相殿に合祀される。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、鞍馬寺より独立した。 1931年、10月22日、不景気のため鞍馬祭は中止になる。(「京都日出新聞」) 1950年、10月22日、7年ぶりに鞍馬火祭が復活した。(「京都新聞」) 現代、1983年、由岐神社の松明行事は、「鞍馬火祭」として京都市の無形民俗文化財に登録された。 1920年・2021年、10月22日、新型コロナ感染防止のため鞍馬火祭は中止になった。 ◆朱雀 天皇 平安時代中期の第61代・朱雀 天皇(すざく-てんのう、923-952)。男性。 寛明 (ひろあきら/ゆたあきら) 。父・第60代・醍醐(だいご)天皇の第11皇子。母は太政大臣・藤原基経の娘・藤原穏子(おんし)。3歳まで、菅原道真の怨霊の祟りを避けて、御殿の格子を上げず、昼夜灯を灯した御帳台の中で育てられたという。925年、3歳で皇太子、930年、父の譲位により8歳で即位した。母の兄・藤原忠平が摂政(後に関白)になり実権を掌握した。在位中に、自然災害が頻発し、海賊も多く出没した。承平・天慶年間(931-947)、平将門、藤原純友が乱を起こし、武士台頭の契機になる。(承平・天慶の乱)。946年、母の言に従い、弟の成明親王(第62代・村上天皇)に譲位した。将門の乱を恐れたためという。嵯峨、醍醐、大堰川などへ行幸し、芥川野(あくたがわの)、栗隈野(くりくまの)などへ遊猟した。晩年は出家し、仁和寺に入り、仏陀寿と称した。952年、その5カ月後に没した。歌集に『朱雀院御集』がある。30歳。諡号は、譲位後に母と移った後院の朱雀院に因み朱雀院という。 在位中に、久しく途絶えていた摂政関白が復活し、藤原氏が就いている。陵墓は醍醐陵(伏見区)にある。 ◆豊臣 秀頼 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名・豊臣 秀頼(とよとみ-ひでより、1593-1615)。男性。幼名は拾(ひろい)、お拾、拾丸。大坂城の生まれ。父・豊臣秀吉、母・側室茶々(淀殿)の次男。誕生2カ月で豊臣秀次の娘(槿姫?)と婚約する。1595年、秀次の自刃後、伏見城に移る。1596年、禁裏で元服した。1598年、秀吉没後、家督を継ぎ遺命により大坂城に移る。1600年、関ヶ原の戦いは、東西軍共に秀頼のための戦いとした。戦後、徳川家康は秀頼を直轄地のみの知行とし、一大名に落とされる。1603年、後の2代将軍・徳川秀忠の娘・千姫と結婚した。1611年、二条城で家康と会見する。1614年、方広寺鐘銘事件後、家康と決裂し、大坂冬の陣になる。1615年、夏の陣になる。大坂城落城と共に秀頼と母は自害、子・国松も捕らえられ殺された。妻・千姫は家康の命により城から救出される。秀頼と側室の間の娘・奈阿姫(天秀尼)は、千姫の助命により仏門に入った。23歳。 ◆ゆき 由岐神社の「ゆき」の語源は、矢を納める武具の「靫(ゆき/ゆぎ)」にある。「靱(うつぼ)」、「空穂(うつぼ)」とも記される。 矢を入れ、腰に下げ持ち歩く筒形の容器をいう。長い竹籠(たけかご)製で、外側を動物の毛皮や鳥の羽などで覆った。靫に矢を入れる際には鏃(やじり、ぞく)を上にし、羽を下にした。これは、古墳時代からの習わしという。かつては、靫負(ゆげい/ゆきえ)という武人がいたという。靫を背負って行軍し、示威の意味があった。平安京には、門を守る衛門府は「靫負の府(ゆげいのつかさ)」と呼ばれていた。 『諸社根源記』、鎌倉時代末期の吉田兼好『徒然草 』第203段にも靫の名がみえる。元来は疫神であり、社前に靫を掲げ、天皇の病の平癒、世の安泰を祈願したという。同様の疫神は今宮神社の韓神、五条天神社にもあり、いずれも靫と同体という。 ◆八所神社 江戸時代には、鞍馬山山上にあり、鞍馬寺の鎮守社だった。江戸時代後期、1814年の火災により焼失し、その後再建されなかった。後、江戸時代後期、文化年間(1804-1818)までに由岐神社の相殿に合祀される。 八所明神は、宮中賢所の祭神である八柱の神を迎えて祀ったという。鞍馬寺本殿金堂裏の鐘楼傍に、祠が現在も祀られている。 鞍馬の火祭(10月22日)は、由岐神社、八所神社両社の例祭であり、由岐明神、八所明神の2基の神輿が渡御する。 ◆末社 ◈ 「岩上社」の祭神は、事代主命(ことしろぬしのみこと)、大山祇命(おおやまつみのみこと)を祀る。かつては鞍馬の岩上の森に祀られていた。山岳登山安全の信仰がある。祭日(5月5日)。 ◈ 「冠者社」の祭神は、素戔鳴命(すさのおのみこと)になる。鞍馬の冠者町に祀られていた。商売繁昌、家運隆昌の信仰がある。祭日(7月17日)。 ◈ 「大杉社」の祭神は、樹齢800年の大杉の御神木(京都市指定天然記念物)であり、その根元に祀られている。この願掛け杉の神木に一心に願えると叶うといわれている。祭日(3月21日)。 ◈ 「白長弁財天社」の祭神は、白長弁財天になる。この地にあり、霊験あらたかな神という。商売繁盛、健康長寿の信仰がある。祭日(8月第1日曜日)。 ◈ 「三宝荒神社」の祭神は、三宝荒神大神(さんぽうこうじんおおかみ)になる。この地の火の神様、竈の神様、火難除け、災難除けの信仰がある。祭日(5月第4日曜日)。 ◈ほかに、八幡宮社、石寄大明神社がある。 ◆建築 江戸時代前期、1610年、豊臣秀頼により奉行・建部内匠頭光重が本殿、拝殿を再建した。(擬宝珠刻銘)。この本殿はその後に失われた。 ◈ 「拝殿」(重文)は、傾斜地の石段途中に建てられている。割拝殿(わりはいでん、荷ない拝殿)になる。正面6間の偶数軒であり、右から3間目が抜け、間の1間に石段の通路がある。左に偏るのは、崖地の地形を利用したためという。屋根は軒唐破風になる。正面と両横に高欄、擬宝珠の親柱が立つ。通路上に蟇股に内部彫刻がある。安土・桃山時代の代表的建造物になる。 懸造(かけづくり)(舞台造)、6間2間、一重、入母屋造、檜皮葺。 ◆文化財 ◈ 「四角型石灯籠」1対は、本殿前石段左右にある。江戸時代前期、「慶長一五年」(1610年、1615年とも)の銘がある。 ◈ 「石造狛犬」1対(重文)は、本殿扉左右にあった。鎌倉時代作の玉取獅子になる。中国宋代のものという。 右の口を開いた阿形(あぎょう)は、前足で子獅子を抱く。左の口を閉じた吽形(うんぎょう)は、前足で鞠を抱く。子授け祈願、子孫繁栄・安産の信仰がある。京都国立博物館保管。 ◈本殿脇の「石造の狛犬」は、それぞれ胸に一匹の仔狛犬を抱いており珍しいという。 ◈剣鉾は、「一本鉾(剣鉾の形状の短めの鉾)」4基、大型の「四本鉾(3本の支柱が付き4本の棹で支える)」5基ある。 各々氏子地域の鞍馬寺門前の「七仲間(大惣[おおぞう]・名主[みょうしゅ]・宿直[しゅくじき]・僧達[そうだち]・大工衆・太夫[たゆう]・脇)」が護持している。 ◆安産祈願 石造狛犬が子を抱くことから子授け、安産祈願の信仰も篤い。戌の日の腹帯を巻く習わしは、当社を起源にするともいう。 また、鞍馬の火祭の神輿の曳き綱を握ると、安産のご加護があるという。 ◆文学 ◈平安時代中期の紫式部『源氏物語』第5帖「若紫」巻で、光源氏と紫上の出会った北山「なにがし寺」、つづら折りの下の「なにがし僧都」庵は、鞍馬寺が設定されているともいう。光源氏は「おこりの病」の加持祈祷のために「北山」の聖を訪れた。 ◈由岐神社参道脇の小川にある「涙の滝」は、光源氏が「吹き迷ふ 深山おろしに 夢さめて 涙もよほす 滝の音かな」と詠んだ。 ◈鎌倉時代後期の吉田兼好の『徒然草』第203段に当社が記されている。勅勘(勅命による咎め)を受けた家の門には靫(ゆき)をかけたという。天皇の病、流行り病に対しては、五条天神、鞍馬の「ゆぎの明神」にも靫をかけた。看督長(かどのおさ)の背負った靫を家の門にかけられると、家人は出入りができなかった。後にそれが忘れられ、現在では門に封をするようになったという。 ◆樹木 境内のスギの巨木3本(京都市指定天然記念物)は、大杉社の御神木になる。割拝殿が建築された鎌倉時代に植えられたともいう。樹齢800年、最大のもので樹高49.0m/53m、胸高幹周6.42mある。2本は「玉杉さん」「大杉さん」と呼ばれている。 カゴノキ(京都市指定天然記念物)は、分布北限に近いものとしては最大級になる。樹高18.5m/17m、胸高幹周2.45m。 ◆鞍馬の火祭 「鞍馬の火祭」(10月22日、旧暦9月9日)は、由岐神社、八所明神社例祭をいう。かつては「神楽松火」と呼ばれた。「京都三大奇祭」(ほかに、太秦・広隆寺の「牛祭」、今宮神社の「やすらい祭」)の一つに数えられる。 松明はツツジの柴を用いている。油分が多く燃えやすい。この柴の束を藤の根で縛る。近年では、材料の入手が困難になっているという。 肩に大松明を担ぎ、手に松明を掲げ、道筋に篝火を焚く。「祭礼(さいれい)、祭礼(さいりょう)」と叫びながら、御旅所に渡御し、鞍馬寺山門前の石段、地区を練る。 起源は、平安時代、御所内にあった由岐明神の勧請に因むという。平安時代中期、940年9月9日、鞍馬への遷宮の際に、鞍馬の人々は、鴨川に生えていた葦で松明を作り、道々に篝火を焚いた。神道具を先頭に、10町(1km)の祭列により鞍馬まで勧請された。以後、鞍馬門前村民の内、名衆(みょうしゅう)仲間により継承されている。 氏子は上在地、中在地、下在地(宮本)の7組に分かれている。各町内では、精進竹立て、火改め、注連縄張が行われる。18時頃、「神事にまいらっしゃれ」の合図により、各家門口の篝火が灯される。各家々で最初は、「小松明(トックリ松明)」(1m)を子どもたちが担ぐ。襦袢、前掛に、武者草鞋を履いている。松明は次第に大きくなり、続いて少年らが担ぐ。20時頃、大松明(長さ4-5m、重さ100㎏)を男衆が2、3人で担ぐ。締め込みに草鞋履きをしている。「サイレイ、サイリョウ」の掛け声とともに、3地区より、篝火、大松明の行列が街道を練りながら鞍馬寺山門に向かう。ほかの仲間と出会うと挨拶を交わす儀礼は「諸例(しょれい)」という。行列は、第一、第二の注連縄を越える。 21時頃、鞍馬寺仁王門下に3地区の松明、大小250本が集結する。各々の松明は石段に立てられ、石段下でカイショマツ(甲斐性松)が盛大に焚かれ、辺りは炎に包まれる。合図の太鼓により、石段奥の精進竹に建てられた注連縄が切られる。石段下に、一カ所に松明が集められる。松明の火は一つになり燃やされ、高い炎が周囲を焦がす。 22時頃、神輿渡御が始まり、2基の神輿が登場する。御輿の柄の先に、若者2人(チョッペン)が足を広げて載る。これは、成人の通過儀礼になる。御輿は揺さぶられながら石段を駆け降りる。神輿は、囃子とともにそれぞれの氏子地区を練り、女性たちも綱を引くのが特異とされている。これには安産のご利益があるといわれている。剣鉾は、「一本鉾(剣鉾の形状の短めの鉾)」4基、大型の「四本鉾(3本の支柱が付き4本の棹で支える)」5基が加わる。 御輿は夜半に御旅所に渡御し、神楽松明が焚かれる。神事があり、最後は御輿の担ぎ手らが、御旅所より飛び降りる。神輿はそのまま御旅所に安置され、翌日に還幸する。 1983年に由岐神社の松明行事は、「鞍馬火祭」として京都市の無形民俗文化財に登録された。 ◆年間行事 弓の神事(1月15日)、節分祭(2月3日)、由岐会大祭(4月19日)、大祓祭(夏越祓祭)(6月30日)、宵宮祭(10月16日)、例祭(10月22日)、お火焚祭(11月9日)、古神符焼納祭(11月23日)。 *年間行事などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『源氏物語を歩く旅』、『古代地名を歩くⅡ』、『剣鉾まつり』、『京都のご利益めぐり』、『京都のご利益手帖』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 京都を歩く 13 鞍馬』 、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「東京国立博物館」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|