|

|

|

| * | |

| 燈籠町会所(保昌山) (京都市下京区) Torochocho Meeting House |

|

| 燈籠町会所(保昌山) | 燈籠町会所(保昌山) |

| |

|

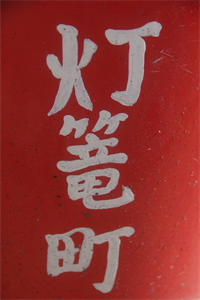

「公益財団法人保昌山保存会」の木看板   【参照】「灯篭(燈籠)町」の町名 |

東洞院通高辻下ルの燈籠町(とうろう-ちょう)に、町家の燈籠町会所(とうろうちょう-かいしょ)が建つ。町では祇園祭に保昌山(ほうしょう-やま)を出している。 ◆歴史年表 江戸時代、1734年、町は敷地を近江屋五郎兵衛から購入した。(町有文書) 1808年、土蔵が建てられる。 1825年 大島家傳次郎が亡くなり、会所の建物を町内に寄付したとみられる。 近代、1870年、会所家が建てられた。 現代、1983年、6月1日、会所家・土蔵・稲荷大明神社は、京都市指定有形文化財に指定された。 ◆建築 燈籠町町会所には現在、会所家、土蔵、稲荷大明神社が建つ。公益財団法人保昌山保存会が所有している。 ◈「土蔵」は、江戸時代後期、1808年に建てられている。詳細不明。 ◈「会所家」は、近代、1870年に建てられた。2階一部が路地上を跨いで建つ。2階の表の間は、祭り時にはお飾り場になり特色がある。2階室内は長押を廻し、格天井を張る。御神体を安置する中央部は折り上げている。 ◈稲荷大明神社が祀られている。 ◆燈籠町 燈籠町の町名由来として、平安時代後期の武将・平重盛(1138-1179)が建立した燈籠堂が、年代不詳に東山小松谷(東山区)より町内に移転してきた。重盛は、「灯籠大臣」と称された。 その後、堂は第102代・後花園天皇(1419-1470)により、浄教寺の勅語を拝した。後に荒廃し、室町時代中期、1446年に定意(?-?)により中興され、浄土宗鎮西派に改宗される。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)に、豊臣秀吉(1537-1598)により現在地の四条京極(下京区)に移されたという。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市の駒札、ウェブサイト「京都市指定・登録文化財-京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課」、『京都市の地名』 |

| |

|