|

|

|

| * | |

| 久我神社 (京都市伏見区) Koga-jinja Shrine |

|

| 久我神社 | 久我神社 |

|

|

参道     本殿  妻部分、妻飾、虹梁大瓶束(たいへいづか)  右より稲荷神社、春日神社  右より清正公社、八幡宮、天満宮  歯神社(はがみのやしろ)   社殿造営時に用いられた石  大クス  竹林  参道を横切る水路大井手川と森乃そり橋 参道を横切る水路大井手川と森乃そり橋 |

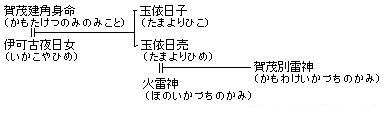

久我神社(こが-じんじゃ)は、鴨川と桂川の合流地点近く、桂川の西岸にある。かつては久何(こがの)神社、森ノ大明神、鴨大明神、鴨森大明神とも呼ばれていた。 祭神は、賀茂社の建角身神(たけつのみのみこと)、その娘・玉依比売命神(たまよりひめ)、その孫・別雷神(わけいかづちのかみ)の三代、三神を祀る。 式内社。平安時代の『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)記載の「乙訓郡十九座 大五座 小十四座」の「久何(こかの)神社」に比定されている。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 古くは、森ノ大明神と呼ばれた。賀茂氏北上に伴い、包摂されたとみられている。鴨大明神ともいわれたという。賀茂建角身神が山城で最初に鎮座した社ともいう。 奈良時代、784年頃、第50代・桓武天皇の長岡遷都の際に、王城の艮角(うしとらのすみ)の守護神として、久何神社として創建されたともいう。(「久我神社舊(旧)記」) 平安時代、859年、延喜式内社になる。 866年、神階が正六位上より従五位下に進む。(『三代実録』) 874年、従五位上を授けられた「興我万代継神」は当社に比定されている。(『三代実録』、876年の条) 室町時代、1564年、本殿が造営される。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、一時断絶した。神宮寺として社僧に管理が引き継がれる。 江戸時代、森大明神として慕われた。 1784年、現在の本殿が再建される。 1806年、拝殿が建てられた。 近代、1868年、神仏分離令により、新たな宮司が迎えられる。 現代、2009年、京都市登録有形文化財に指定された。 ◆源 顕房 平安時代後期の公卿・源 顕房(みなもと-の- あきふさ、1037-1094)。男性。六条右大臣。父・右大臣・源師房(もろふさ)、母・尊子(たかこ)(藤原道長の娘)の次男。第70代・後冷泉天皇の蔵人頭、1061年、参議になる。娘・賢子(けんし)は、藤原師実の養女として第72代・白河天皇の中宮になった。1083年、兄・俊房の左大臣と並び右大臣に昇る。1086年、賢子が産んだ第73代・堀河天皇の即位で外祖父になり、村上源氏の主流になった。六条邸に没した。日記『六条右府記』(若干の逸文)。58歳。 従一位。久我源氏の祖。鳥羽離宮近くに別荘を営んだ。勅撰集に入集。 ◆久我 久我とは「陸(くが)」を意味しているともいう。かつて水郷地の島部分を陸と読んだという。 ◆久我氏 この地の古代豪族・久我(こが、山背久我)族を祖神にしているという。もとは、国造(くにのみやつこ)、山背久我直(あたい)により開拓されたという。 平安時代、久我氏の祖・源顕房(みちたか)の「古河(こが)水閣」が営まれた。久我の地にあり、後に子孫(村上源氏一流)の家名由来になった。後に、土着神は、進出してきた賀茂社(賀茂氏)に包接されたとみられる。賀茂氏は、一旦、この地に居をすえ、祖先を祀ったとみられる。 久我族は、大和葛城の賀茂族との関連もあり、『山城風土記』逸文のいう、山城国久我国造(こがのくにのみやつこ)との関連も指摘されている。賀茂氏は、大和葛城より北上し、木津川、鴨川と遡り、この地に進出したとみられている。 久我庄の成立は鎌倉時代ともいう。なお、北区にも同様の久我(くが)神社がある。 ◆賀茂伝説 祭神は、建角身神と娘・玉依比売命神、その孫・別雷神の三代の神を祀る珍しい神社といわれている。 別雷神の父、火雷神(ほのいかづちのかみ)は、井ノ内(現在の角宮神社)からこの地に飛来したとも伝えられる。角宮神社は当社の東にあり、祭神は火雷神になる。さらにその東に、日向神社があり、境内摂社・増井神社の祭神もまた、火雷神の荒御魂を祀る。 4月上旬巳の日、当社でも葵祭が行われていたという。神輿は御旅所(夫婦木[めおとぎ])に7日間滞在したという。(『老諺集』) ◆境内社 ◈歯神社(はがみのやしろ)の祭神は、天神立命(あめのかんだちのみこと)を祀る。「はがみさん」と親しまれ、歯の病、歯の生えかわりのご利益があるという。 ◈稲荷神社・春日神社、清正公社・八幡宮・天満宮がある。 ◆建築 ◈「本殿」は、室町時代後期、1564年に造営された。江戸時代中期、1784年に再建されている。切石積み基壇上に建てられている。 身舎(もや)正面、側面に高欄付縁があり、正面に1間の階(きざはし)がある。内部は、一段高い内陣、外陣に分かれる。妻飾は虹梁大瓶束(こうりょうだいへいづか)といわれ、中央の縦の柱、その左右は葉の彫刻による笈形(おいがた、装飾)が付く。装飾により播磨の大工が造営に関わったとみられている。現代、2009年に、京都市登録有形文化財に指定された。 三間社流造、かつては檜皮葺、現在は銅板葺。 ◈「割拝殿」は、江戸時代後期、1806年に再建されている。 ◆石 かつて、社殿造営時に用いられたという石が安置されている。その後、盗んだ者があった。その身に神異が起こる。 後に、川中に埋もれていたものを、近代、太平洋戦争(1941-1945)の戦勝記念にこの地に戻され祀られたという。 ◆久我の森 ◈社は、かつて「森ノ大明神」ともよばれた。一帯には広大な森があり、「久我の森(杜)」といわれていた。 ◈大クスがある。幹の太さは胸高2m。 ◆年間行事 例祭(4月3日過ぎの日曜日)、お百燈(お百度、氏子が本殿の周囲を回り豊作祈願する。)(8月28日)。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 『京の古代社寺 京都の式内社と古代寺院』、『遺跡から見た京都の歴史』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都・鴨川 光と影からみる実像』、『京都大事典』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

|