|

|

|

| 善行院〔妙顕寺〕 (京都市上京区) Zengyo-in Temple |

|

| 善行院〔妙顕寺〕 | 善行院 〔妙顕寺〕 |

|

|

本堂  妙見宮  妙見宮  |

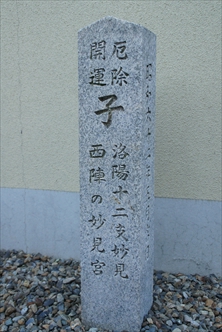

善行院(ぜんぎょう-いん)は、妙顕寺の東北に位置する。「西陣の妙見宮」「西陣の妙見さん」と呼ばれている。山号は日洋山という。莚師法縁(日莚[1608-1681]を祖に仰ぐ法脈)の一つになる。 日蓮宗京都十六本山の大本山・妙顕寺の塔頭の一つ。本尊は一塔両尊。 洛陽十二支妙見めぐり第1番札所、子(ね、北)を祀る。江戸時代には、洛陽二十八宿妙見の12番札所になっていた。 商売繁盛、眼病平癒などの信仰がある。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 室町時代、1466年、恵眼院日富上人により建立されたという。 江戸時代初期、1860年、妙顕寺山内に一堂を建立し、御所内の清涼殿より第111代・後西天皇が篤く信仰した妙見尊を遷す。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により洛陽十二支妙見めぐりが衰退した。 現代、1986年、京都市内の日蓮宗寺院を中心にした「洛陽十二支妙見会」により洛陽十二支妙見めぐりが復活する。 2003年、妙見堂は建て替えられる。 ◆日富上人 室町時代中期の日蓮宗の僧・日富上人(?-1367)。詳細不明。恵眼院。1466年、善行院を開山(勧請開山?)したという。 ◆後西天皇 江戸時代前期の第111代・後西天皇(ごさい-てんのう、1637-1685)。男性。名は良仁(ながひと)、幼称は秀宮。父・第108代・後水尾天皇、母・逢春門院(ほうしゅんもんいん)藤原隆子(櫛笥隆政の娘)の第8皇子。養母・東福門院源和子。1647年、当初は、叔父・高松宮好仁の遺跡を相続し、明子女王を室にした。桃園宮、花町宮と称した。1654年、異母兄・第110代・後光明天皇の死去により、同天皇の養子・識仁(さとひと)親王(第112代・霊元天皇)が生後間もないため、公家らが反対した。そのため、中継ぎとして践祚した。1656年、即位する。父・後水尾上皇が院政を行う。1657年、明暦の大火、1661年、御所炎上により近衛基熙邸を仮御所にした。そのほか諸国での地震、風水害が相次ぎ、幕府は退位を迫る。この朝廷への圧力には、高家の吉良義冬、義央(上野介)が関与したともいう。1663年、識仁親王(霊元天皇)に譲位した。49歳。 陵墓は月輪陵(東山区)にある。 ◆本尊など ◈「一塔両尊(題目宝塔・釈迦如来・多宝如来)」・四士像(安立行菩薩・浄行菩薩・上行菩薩・無辺行菩薩)」の合掌印を安置している。 ◈「祖像(説法像)」を安置する。 ◈妙見堂の「妙見尊」は、かつて御所の清涼殿に安置されていた。江戸時代前期、1860年に、第111代・後西天皇の信仰篤く、天皇は日々祈願していたという。 天皇には、法華経により祭祀するようにという霊夢があった。妙顕寺山内に一堂を建立し、遷して安置したという。このため、「日本唯一天拝の妙見大菩薩」「妙見様」と呼ばれている。妙見菩薩立像は、鎧を着て右手に剣を構え、宝冠を被る。 十二支子(ね)として黄金色の鼠(48㎝)が安置されている。 ◆洛陽十二支妙見めぐり 洛陽十二支妙見めぐりは、奈良時代以来のもので、京都御所紫宸殿を中心に、十二支の方角にそれぞれ妙見宮を祀った。これらを順番に巡り、福寿開運などを祈願した。妙見菩薩は北極星、北斗七星を神格化しており、宇宙万物の霊気を司る霊験あらたかな菩薩とされている。鎮宅霊符神、玄武神として鎮護国家の守り本尊とされた。 江戸時代には、貴族から庶民にまで広く信仰される。江戸時代前期、能勢では妙見信仰が隆盛になり、目の神、水商売の神として信仰された。江戸時代中期には、御所を中心にした妙見めぐりが盛大になり、江戸時代後期、文政年間(1818-1830)に、洛陽二十八宿妙見が登場した。 近代、1868年に、神仏分離令後の廃仏毀釈により衰退する。1986年に、京都市内の日蓮宗寺院を中心にして「洛陽十二支妙見会」が生まれ、干支めぐりが復活する。参拝の順番は、自分の干支からでもその年の干支からでもよいという。 ◆文化財 「永照講」の扁額は、江戸時代の洛陽二十八宿妙見の12番札所当時のものになる。 ◆墓 江戸時代前期-中期の画家・尾形光琳(おがた-こうりん、1658-1716)の菩提寺だった。江戸時代後期、1819年に画家・俳人・酒井抱一(さかい-ほういつ、1761-1829)は、光琳の100回忌に際して本行院跡(現・妙顕寺の塔頭・善行院の地)に光琳の墓を建立した。 現代、2015年6月2日に、光琳300回忌記念として光琳の元墓地に、67世・龍顕院日正により顕彰碑が立てられた。 ◆年間行事 星祭(2月節分)、お火焚(11月第3日曜日)、年越水行祭(12月31日)。 妙見宮月例祭(月並祭)(毎月1日、15日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京の福神めぐり』 、『日蓮宗寺院大鑑』、ウェブサイト「レファレンス協同データベース」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|