|

|

|

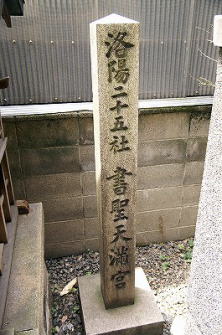

| 道祖神社・書聖天満宮 (京都市下京区) Doso-jinja Shrine |

|

| 道祖神社・書聖天満宮 | 道祖神社・書聖天満宮 |

|

|

公家姿の男女が手を取り合い、肩を寄せ合う。恋愛成就、子孫繁栄の霊験があるとされている。社務所には「愛の土鈴」がある。  |

道祖神社(どうそ-じんじゃ)は京都駅の西北、不動堂明王院の北に隣接する。 祭神は、猿田彦大神(さるたひこおおがみ)、その姫神・天鈿女命(あめのうずめ)を祀る。 猿田彦大神は、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の天孫降臨の際に道案内をしたことから、道の神・旅人の神になる。縁結び、交通安全などの信仰も集める。足止め祈願をすると、家出人の足がすくみ家に帰るという。 末社は、書聖天満宮、幸神社、稲荷社を祀る。書聖天満宮の書聖とは菅原道真であり、道真を祀る御霊社になる。洛陽二十五社の一つに数えられる。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、899年、宇多法皇(第59代)の東七条御所「亭子院(ていじのいん)」(現在の七条西ノ洞院付近)を離宮とし、その鎮守社として創建されたという。 亭子院の廃止後は、現在地に遷されたという。松原の道祖神が遷されたともいう。 その後、度々焼失したという。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、不動堂村の産土神、道路交通の守護神として崇敬された。 安土・桃山時代、1591年、豊臣秀吉の都市改造政策により、不動堂町下手東側に遷された。 江戸時代、1831年、現在地の東にあった。(「改正京町絵図細見大成」) 近代、1873年、境内が鉄道用地になり、西の現在地に遷った。(『坊目誌』) ◆道祖神 道祖神は、岐(わかれ)の神、御霊とも呼ばれた。 賽の神、障の神であり、本来は街道筋や村の辻など交通の要衝に祀られた。これは、神が外部からの邪悪なものの侵入を断ち、道中の安全を守護するという意味があった。 また、「遮る」の「さえ」が「さち(幸)」に転訛し、幸の神、縁結び、夫婦和合神にもなった。 ◆碑 境内に、江戸時代の烏石葛辰(うせき かっしん)筆の「文房四神之碑」が立つ。現在は、芹根水(下京区)の地に移されている。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都 歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都史跡事典』、『京都のご利益めぐり』、『京都のご利益手帖』  |

|

|