|

|

|

| 綱敷行衛天満宮 (京都市下京区) Tsunashikiyukie-temmangu Shrine |

|

| 綱敷行衛天満宮 | 綱敷行衛天満宮 |

|

|

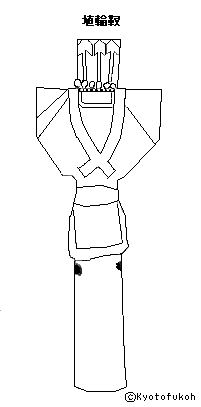

覆屋  本殿  本殿  本殿  本殿  右より末吉大明神、白太夫大神を祀る。  不明  手水舎  【参照】埴輪靫の一例(古墳時代・6世紀、群馬県太田市西長岡出土、東京国立博物館蔵) |

綱敷行衛天満宮(つなしき-ゆきえ-てんまんぐう)は南面して建つ。 祭神は菅原道真であり、御霊社になる。松尾大社の境外末社。 洛陽天満宮二十五社の一つ。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷については不明。 平安時代、901年、菅原道真の左遷の際に、博多に上陸した道真のために、船の綱を敷いて御座としたことから綱敷の社名になったという。 近年、西にあった行衛天満宮と合併し、綱敷行衛天満宮と改めた。 ◆菅原道真 平安時代前期-中期の公卿・文章博士・歌人・菅原道真(すがわら-の-みちざね、845-903)。男性。父・菅原是善、母・伴氏の3男。幼少より漢詩、和歌に優れた。862年、文章生試験に合格、866年、円仁『顕揚大戒論』序文を書く。867年、文章徳業生、870年、方略試に合格、871年、少内記、872年、存問渤海客使に任じるが、母が亡くなり解官、877年、式内少輔、文章博士を兼ねる。第59代・宇多天皇、第60代・醍醐天皇に重用される。879年、従五位上。880年、父没し家塾「菅家廊下」を継承。883年、加賀権守兼任。884年、太政大臣職掌の有無について意見を奏上。888年、阿衡問題について藤原基経に意見書を送る。891年、式部少輔、左中弁兼ねる。892年、従四位下、『三代実録』『類聚国史』を編じる。893年、参議、式部大輔、左大弁、勘解由長菅・東宮亮を兼任。894年、遣唐大使に任命されるが、大使の中止を建議し、中止になる。侍従兼任。895年、近江守兼任、中納言、従三位、春宮権大夫兼任。897年、正三位、中宮大夫兼。899年、右大臣となる。900年、三善清行は道真に辞職勧告する。901年、従二位、左大臣・藤原時平の讒言(ざんげん、告げ口)により、大宰権帥に左遷される。903年、大宰府で没した。著『菅家文集』、歴史書『三代実録』など。59歳。 遺言により太宰府・安楽寺に葬られた。 道真没後約50年間に、都では旱、疫病(疱瘡)、月食、大彗星、地震、天候不順などが続いた。道真の政敵・藤原菅根、藤原時平の死(909)、左遷を命じた醍醐天皇の皇太子保明親王の死(923)、清涼殿落雷(930)による藤原清貴、平希世の死、醍醐天皇自身の死(930)が相次いだ。これらの異変は、道真の怨霊の仕業と怖れられた。道真怨霊についての文献初出は、平安時代中期『日本紀略』という。道真には没後、993年、正一位、太政大臣が追贈される。道真は、当初、雷神、祟り神として、後に天神として学問の神として祀られた。 ◆多治比文子 平安時代前期の巫女・多治比文子(たじひ-の-あやこ、?-?)。女性。奇子、綾子、あや子。平安京右京七条二坊十三町に住した。942年、天神(菅原道真)の神託により北野に社殿を建て祭祀することを託宣を受けたという。だが、財なくやむなく自邸に仮の祠、叢祠を祀った。947年、北野に遷し、同年、近江・比良の神官良種の子にも託宣があり、朝日寺の僧・最珍(鎮)らと共に霊祠を造営した。 北野天満宮創祀者のひとりとされる。 ◆伝承 菅原道真が左遷された際に、やむなく船の綱を御座にした。道真が博多に上陸すると、一夜で白髪に転じたという。人々はその姿を写し、「網敷像」、「一夜白髪の御影」と呼んだ。 社は、その神像(綱敷天神像、一夜白髪の御影)を祀ったことに始まるという。 ◆行衛天満宮 合祀されている行衛天満宮(ゆきえ-てんまんぐう)は、道真の乳母・多治比文子(たじひ-の-あやこ)の旧宅に因み創祀されたという。文子の家は、右京七条二坊にあり、西靱負(にしゆきえ)小路七条(七条通西大路東入ル、西七条西野町北部)にあたる。この地に、行衛天満宮が祀られたという。 行衛天満宮の行衛(ゆきえ)は、当宮がかつて右京西靱負(にしゆきえ/にしゆげい)小路に面していたことによる。靱負(ゆげい/ゆきえ)とは、矢を納める武具である靱(ゆき)を身に付けた武人を意味した。靱に矢を入れる際には鏃(やじり)を上にしていた。 西靱負小路は猪隅通(現在の御前通)とも呼ばれ、道真はこの道を使い吉祥院に通っていたという。なお、北野天満宮、当社、吉祥院の3社は御前通を結び北より南へ直線上に建てられている。 *年間行事・は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』 、ウェブサイト「東京国立博物館」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|