|

|

|

| 菅大臣神社 (菅大臣天満宮) (京都市下京区) Kandaijin-jinja Shrine |

|

| 菅大臣神社 | 菅大臣神社 |

|

|

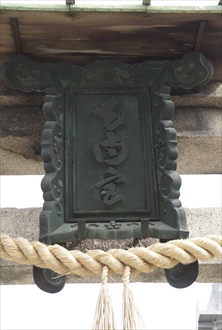

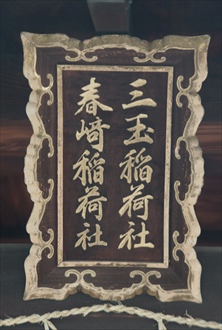

「天満宮降誕之地」の石標          前足を挙げている狛犬  本殿  本殿  白大夫  白大夫  福部社  福部社  火御子社  火御子社  老松社  老松社  手水舎  手水舎  三玉稲荷社、春崎稲荷社   三玉稲荷社、春崎稲荷社  三玉稲荷社、春崎稲荷社  三玉稲荷社、春崎稲荷社  官公誕生水  官公誕生水  菅家邸址の石標  梅  |

菅大臣町(かんだいじん-ちょう)に菅大臣神社(かんだいじん-じんじゃ)はある。境内は、菅原道真の誕生地、邸宅跡ともいわれ「天神御所」、「白梅殿」とも呼ばれた。「菅大臣天満宮」とも呼ばれる。 祭神は菅原道真(すがわら-の-みちざね)。また、尼神(あまがみ)、大己貴命(おおなむちのみこと)を祀るともいう。御霊社。旧府社。 入試合格、学業成就の信仰がある。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、この地には菅原道真の邸宅、「菅家廊下」という学問所があったという。「天神御所」、「白梅殿」とも呼ばれた。広大な敷地(方一町、南北二町・東西一町とも)があり、現在地の北に隣接する北菅大臣神社は、道真の紅梅殿跡地(平安京左京五条三坊二町)といわれている。 893年、「東京宣風坊有一家」(五条坊門)の後の「菅家廊下」について記されている。小山の傍らにあり「山蔭亭」とも呼ばれていた。(「菅家文書巻7」『書斎記』) 901年、昌泰の変(しょうたいのへん)では、右大臣・道真は大宰権帥として太宰府へ左遷させられた。道真が旅立つ際に、この地で「東風(こち)吹かば 匂ひをこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ」と詠んだという。その梅が一晩で、道真の住む屋敷の庭まで飛んだという。その「飛梅の地」が当社という。 903年、道真没後、都で異変が相次ぎ、道真の怨霊の祟りとされた。死後間もなくして、道真邸跡にも御霊のための社が造営されたとみられている。 鎌倉時代末、紅梅殿跡地の菅大臣社をめぐり、北野社と紅梅殿敷地住人との間に紛争があった。 鎌倉時代-南北朝時代、菅大臣神社(白梅殿社、天神御所)、北菅大臣神社(紅梅殿社)に分かれる。(『拾芥抄』) 中世(鎌倉時代-室町時代)まで、「八町々天神」と呼ばれたという。 南北朝時代、この地が北野社領になる。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)後、曼殊院宮良恕法親王により再興される。以後、曼殊院が管轄した。 乱後、「天神御所地」(五条坊門西洞院南東)と記されていた。(『中昔京師地図』)。方一町あった。(『坊目誌』) 安土・桃山時代、1601年、住民、竹内門跡(曼殊院)の間で、紅梅宮、白梅宮の薮について誓約が交わされた。(「菅大臣神社文書」) 江戸時代、元禄年間(1688-1704)、菅大臣神社は南の天神御所(白梅殿)の地に遷るともいう。 1788年、天明の大火により焼失した。 1864年、元治の兵火(蛤御門の変)により焼失した。後、第112代・孝明天皇の寄進により摂社・新柿本社が再建される。 近代以前、曼殊院門主の知行地になる。 近代、1868年、神仏分離令後、「菅大臣神社」と改称された。 1869年、現在の本殿が下鴨神社より移築された。 1873年、曼殊院より独立している。 1901年、本殿、幣殿を合わせ、八棟造に改修した。 ◆菅原 道真 平安時代前期の公卿・文章博士・歌人・菅原 道真(すがわら-の-みちざね/みちまさ/どうしん、845-903)。男性。父・菅原是善、母・伴氏の3男。幼少より漢詩、和歌に優れた。862年、文章生試験に合格、866年、円仁『顕揚大戒論』序文を書く。867年、文章徳業生、870年、方略試に合格、871年、少内記、872年、存問渤海客使に任じるが、母が亡くなり解官、877年、式内少輔、文章博士を兼ねる。第59代・宇多天皇、第60代・醍醐天皇に重用される。879年、従五位上。880年、父没し家塾「菅家廊下」を継承。883年、加賀権守兼任。884年、太政大臣職掌の有無について意見を奏上。888年、阿衡問題について藤原基経に意見書を送る。891年、式部少輔、左中弁兼ねる。892年、従四位下、『三代実録』『類聚国史』を編じる。893年、参議、式部大輔、左大弁、勘解由長菅・東宮亮を兼任。894年、遣唐大使に任命されるが、大使の中止を建議し、中止になる。侍従兼任。895年、近江守兼任、中納言、従三位、春宮権大夫兼任。897年、正三位、中宮大夫兼。899年、右大臣になる。900年、三善清行は道真に辞職勧告する。901年、従二位、左大臣・藤原時平の讒言(ざんげん、告げ口)により、大宰権帥に左遷される。903年、太宰府で没した。 道真没後約50年、都では、旱、疫病(疱瘡)、月食、大彗星、地震、天候不順などが続いた。道真の政敵・藤原菅根の死(908)、藤原時平の死(909)、左遷を命じた醍醐天皇の皇太子保明親王の死(923)、保明親王の第1王子慶頼王の死(925)、清涼殿落雷による藤原清貴震死(930)と平希世の死(930)、醍醐天皇の死(930)が相次ぐ。これらの異変は、道真の怨霊の仕業と恐れられた。道真怨霊についての文献初出は、平安時代中期『日本紀略』、923年に「菅師霊魂宿芬のなす所也」と記されている。このため、没後、923年に正一位、太政大臣を追贈されたが異変は止まなかった。当初、雷神、祟り神として畏怖され、後に天神、学問の神として崇敬された。59歳。 ◆良恕 法親王 安土・桃山時代-江戸時代の曼殊院門跡28世・良恕 法親王(りょうじょ-ほっしんのう、1574-1643)。男性。父・誠仁(さねひと)親王、母・新上東門院の第3王子。後陽成天皇の弟。親王、得度して1587年、曼殊院門跡、北野別当。1621年、二品に叙される。1639年、天台座主。真如堂、後に曼殊院茅ヶ渓に改葬された。 和歌、書、有職故実、立花などに優れた。竜華院と追号された。著作に「良恕親王厳島参詣記」など。70歳。 ◆建築 本殿は、近代、1869年に流造の下鴨神社本殿が移築された。江戸時代後期、1835年に建立されている。その後、1901年に幣殿と合わせて八棟造に改修している。銅巻杮葺。 ◆茶室 茶室「山蔭亭」は、菅家廊下の山蔭亭(山陰亭)に因む。 ◆道真の書斎 道真によれば、この地にあった書斎「山蔭亭」名の由来は、東に小山があり、山陰になっていたからという。 敷地の西南隅に渡り廊下があり、南の行き着いたところに小さな書斎があった。書斎は祖父・清公より引き継ぎ、菅家の学問の拠所になった。戸の前に梅の木が1本植えてあり、東には竹が数本生えていたという。梅の花の頃には伸びやかな気持ちになると記している。ただ、書斎への友人らの濫入には辟易していたという。(『書斎記』) ◆柿本社 摂社・柿本社は、飛鳥時代の歌人・柿本人麻呂(660?-720?)を祀る。江戸時代、1864年、元治の兵火(蛤御門の変)後、第112代・孝明天皇の寄進により再建される。 ◆文化財 剣鉾2基がある。 ◈剣鉾1基は神社が管理し、額に江戸時代後期、「寛政五年(1793年)」の銘記があり、松の意匠の錺がある。箱書に「本柳水町」と記され、堀之内町には胴掛が残されている。近代、明治期(1868-1912)までは、枠に舁き棒を付け供奉曳行していたという。 ◈剣鉾1基は堀之内町が護持している。額に近代、「明治十二年(1879年)」の年記があり、菊の意匠の錺が付く。 ◆井戸 境内は道真の誕生の地とされている。「天満宮誕浴の井(官公誕生水)」がある。 ◆狛犬 本殿右の狛犬は、右前足を挙げ、足の甲に玉を載せた珍しい姿をしている。 ◆樹木 イチョウ、オガタマノキ、トウオガタマがある。 ◆祭礼 例祭(5月第2日曜日)では、前日は宵宮で、献茶式、観音供養、詩吟奉納が行なわれる。 例祭当日では、剣鉾2基が幣殿に飾られる。茂山千五郎社中による狂言が奉納される。 ◆年間行事 例祭(前日は宵宮で、献茶式、観音供養、詩吟奉納が行なわれる。例祭当日には、茂山千五郎社中による狂言が奉納されている。)(5月第2日曜日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『わかりやすい天神信仰 学問の神さま』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都 歴史案内』、『平安の都』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『剣鉾まつり』、 『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都歩きの愉しみ』、『京都 神社と寺院の森』  |

|

|

| |

|