|

|

|

| 北菅大臣神社 (京都市下京区) Kitakandaijin-jinja Shrine |

|

| 北菅大臣神社 | 北菅大臣神社 |

|

|

|

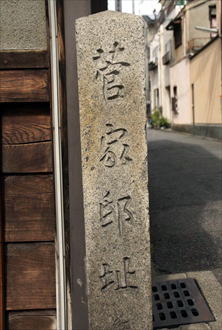

北菅大臣神社(きたかん-だいじん-じんじゃ)の小社がある。かつて、境内南に近い菅大臣神社と地続きだったという。「紅梅殿神社」とも呼ばれた。 祭神は菅原道真(すがわら-の-みちざね)の父・是善(これよし)を祀る。御霊社。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、この地には菅原家の邸宅「紅梅殿」(平安京左京五条三坊二町)があったという。 893年、「東京宣風坊有一家」(五条坊門)の後の「菅家廊下」について記されている。小山の傍らにあり「山蔭亭」とも呼ばれていた。(「菅家文書巻7」・『書斎記』) 901年、昌泰の変(しょうたいのへん)で、道真が太宰府に赴く際に、この地で「東風(こち)吹かば 匂ひをこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ」と詠んだという。梅は一晩で道真の住む屋敷の庭まで飛んだという。 1177年炎上したという。(『平家物語』巻1) 鎌倉時代末、紅梅殿跡地の菅大臣社をめぐり、北野社と紅梅殿敷地住人との間に紛争がある。 鎌倉時代-南北朝時代、北菅大臣神社(紅梅殿社)、菅大臣神社(白梅殿社、天神御所)に分かれる。(『拾芥抄』) 南北朝時代、この地が北野社領になる。 江戸時代、元禄年間(1688-1704)、菅大臣神社は南の「天神御所(白梅殿)」の地に遷るともいう。 ◆菅原 是善 平安時代前期の文人・公家・菅原 是善(すがわら-の-これよし、812-880)。男性。父・従三位・菅原清公の4男。11歳で第52代・嵯峨天皇の前で書を読み詩を賦したという。835年、文章得業生、839年、対策に及第、正六位上を叙される。大学允・助大内記、844年、従五位下、845年、文章博士。越後介・讃岐権介を兼ね、皇太子・道康親王(第55代・文徳天皇)の東宮学士。850年、正五位下に叙せられる。大学頭・左京大夫・加賀権守・美作権守・伊勢守・備前権守を兼務。855年、従四位下。清和朝に播磨権守を兼ね、860年従四位上。のち、弾正大弼・刑部卿・近江権守・伊予権守、870年、式部大輔。872年、参議・公卿に列し、議政官として勘解由長官・刑部卿などを兼任。873年、正四位下、879年、従三位。69歳。 ◆菅原 道真 平安時代前期の公卿・文章博士・歌人・菅原 道真(すがわら-の-みちざね、845-903)。男性。父・菅原是善、母・伴氏の3男。幼少より漢詩、和歌に優れた。862年、文章生試験に合格、866年、円仁『顕揚大戒論』序文を書く。867年、文章徳業生、870年、方略試に合格、871年、少内記、872年、存問渤海客使に任じるが、母が亡くなり解官、877年、式内少輔、文章博士を兼ねる。第59代・宇多天皇、第60代・醍醐天皇に重用される。879年、従五位上。880年、父没し家塾「菅家廊下」を継承。883年、加賀権守兼任。884年、太政大臣職掌の有無について意見を奏上。888年、阿衡問題について藤原基経に意見書を送る。891年、式部少輔、左中弁兼ねる。892年、従四位下、『三代実録』『類聚国史』を編じる。893年、参議、式部大輔、左大弁、勘解由長菅・東宮亮を兼任。894年、遣唐大使に任命されるが、大使の中止を建議し、中止になる。侍従兼任。895年、近江守兼任、中納言、従三位、春宮権大夫兼任。897年、正三位、中宮大夫兼。899年、右大臣となる。900年、三善清行は道真に辞職勧告する。901年、従二位、左大臣・藤原時平の讒言(ざんげん、告げ口)により、大宰権帥に左遷される。903年、大宰府で没した。著『菅家文集』、歴史書『三代実録』など。59歳。 遺言により太宰府・安楽寺に葬られた。 道真没後約50年間に、都では旱、疫病(疱瘡)、月食、大彗星、地震、天候不順などが続いた。道真の政敵・藤原菅根、藤原時平の死(909)、左遷を命じた醍醐天皇の皇太子保明親王の死(923)、清涼殿落雷(930)による藤原清貴、平希世の死、醍醐天皇自身の死(930)が相次いだ。これらの異変は、道真の怨霊の仕業と怖れられた。道真怨霊についての文献初出は、平安時代中期『日本紀略』という。道真には没後、993年、正一位、太政大臣が追贈される。道真は、当初、雷神、祟り神として、後に天神として学問の神として祀られた。 ◆梅の木 平安時代中期、901年、昌泰の変(しょうたいのへん)で、道真が太宰府に赴く際に、この地で「東風(こち)吹かば 匂ひをこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ」と詠んだという。梅は道真を慕い、一晩で道真の住む大宰府の屋敷の庭まで飛び、根を下ろした。 梅に向かい「古里の 花のものいふ 世なりせば むかしのことを とはましものを」と詠ずると、梅は漢詩で答えたという。(『古今著聞集』『十訓抄』) ◆末裔 菅原氏の末裔である高辻家、五条家もこの付近に住したという。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『京都 歴史案内』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|