|

|

|

| * | |

| 藤原定子二条宮跡 (京都市中京区) Site of Fujiwara no, Тeishi Residence |

|

| 藤原定子二条宮跡 | 藤原定子二条宮跡 |

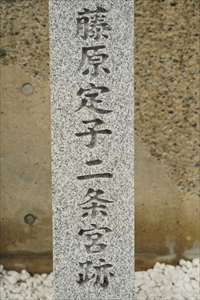

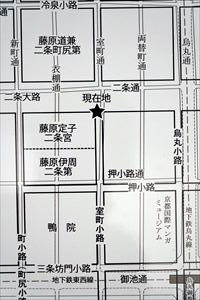

「従是西南 一条天皇皇后 藤原定子二条宮跡」の石標   ★印は現在地、左寄り上から二条町尻第、二条宮、二条第、鴨院、説明板より |

中京区室町通二条下ル西側に、「一条天皇皇后 藤原定子二条宮跡(いちじょう-てんのう-こうごう-ふじわら-の-ていし-にじよう-の-みや-あと)」の石標・説明板が立てられている。 この地には、平安時代中期に、第66代・一条天皇皇后・藤原定子の邸宅「二条宮」があった。 ◆歴史年表 平安時代、992年、二条宮が完成し、定子が遷御している。 995年、旧1月9日条、「摂政内大臣二条第并(ならびに)鴨院(かもいん)等焼亡」したという。(『日本紀略』) 996年、定子の兄・内大臣・藤原伊周(これちか)が失脚後、定子の二条宮に逃げ込む。検非違使(けびいし)により身柄を確保される。直後に二条宮は失火、焼失したという。 11世紀(1001-1100)、跡地は南側にあった鴨院に併合される。 江戸時代、1720年、この地に矢代(やしろ)庄兵衛が絹織物商(現・矢代仁[やしろに])を創業した。 現代、2024年、8月、古代学協会により石標・説明板が設置された。 ◆藤原 定子 平安時代中期の第66代・一条天皇の皇后・藤原 定子(ふじわら-の-ていし、976-1000/1001)。女性。父・内大臣・藤原道隆(みちたか)、母・高階貴子(たかしなのきし)。兄・藤原伊周(これちか)、弟・隆家。990年、14歳で入内し、女御、中宮になる。993年、作家・清少納言が定子に仕えた。995年、父・道隆の没後、中関白家が衰微する。政権は藤原道長に移る。996年、叔父・道長と対立した兄・伊周、兄・隆家らが、誤解がもとで花山院(第65代)の輿に矢を射かけた事件により2人は失脚した。(長徳の変)。これに伴い定子も出家した。その後も、定子に対する天皇の寵愛は変わらず、997年、大赦により再び参内した。修子(しゅうし)内親王、999年、敦康(あつやす)親王を相次いで産む。だが、道長の権勢下で、親王の立太子の望みはなかった。道長の娘・彰子(上東門院)が入内し、女御になる。1000年、彰子が中宮に立ち、定子は皇后になる。「一代二后(一人の天皇に后、中宮・皇后が同時に存在する状態)」の初例になる。この後も、天皇の愛情は定子に向けられた。1000年、次女・媄子(びし)内親王を産み、直後に亡くなる。歌に秀で『後拾遺和歌集』に歌が収められている。25歳。 後宮での歌壇を形成した。清少納言の『枕草子』では、積善寺の長大な件に栄華な生活が描かれる。道隆、定子、伊周らが登場する。 ◆藤原 道兼 平安時代中期の公卿・藤原 道兼(961-995、ふじわら-の-みちかね)。男性。粟田殿、粟田関白、七日関白、二条関白、二条殿、町尻殿。京都の生まれ。父・藤原兼家(かねいえ)、母・時姫(ときひめ、摂津守・藤原中正の娘)の3男/4男。兄・道隆。第65代・花山(かざん)天皇に蔵人として仕えた。986年、天皇に出家の兆しがあり、父・兼家とともに策謀し天皇に出家を迫った。同年、外戚の第66代・一条天皇(母は兼家の娘・詮子[せんし])が即位した。道兼は山科・元慶(がんぎょう)寺で自らも出家すると称してついて行き、天皇の出家直前に帰る。(『大鏡』)。一条天皇の出家後、父・兼家は摂政に、道兼は天皇即位の功により摂政、関白の地位を得ようとした。蔵人頭(くろうどのとう)になり、7人超えで権中納言従三位に進む。989年、権大納言、990年、父・兼家の死後、兄・道隆と摂政を争い敗れた。991年、内大臣、994年、右大臣に任じられた。995年、道隆の没後、念願の関白になる。就任の奏慶後、7日で亡くなる。35歳。 贈正一位太政大臣。 ◆藤原 伊周 平安時代中期-後期の公卿・藤原 伊周(ふじわら-の-これちか、974-1010)。男性。通称は儀同三司(ぎどうさんし)、帥内大臣とも。京都の生まれ。父・道隆(みちたか)、母・貴子(高階成忠の娘)の2男。妹・第66代・一条天皇の皇后・定子。985年、従五位下以後、急速に昇進した。990年、父・道隆が実権を握り、参議・権中納言・権大納言・正三位と累進する。994年、内大臣、父の病で内覧宣旨を受けた。995年、父没後、その後継は成らず、叔父・道兼(みちかね)・道長と政権を争う。伊周は内覧か摂政が下るものと考えたものの、道兼に関白は下り、道兼の没後、道長に内覧宣旨が下る。996年、藤原為光の娘・三君をめぐる誤解から花山(かざん)法皇(第63代)を誤解し、伊周・隆家の従者が花山法皇に脅しの矢をかける事件を起こした。秘法で朝廷のみが行う大元帥法を密かに修し、一条天皇の母后・東三条院詮子を呪詛したとの風説もあり、大宰権帥(だざいのごんのそち)に左遷された。(長徳の変)。翌997年、詮子の病による大赦で召還される。1008年、大臣に準じ(準大臣)封1000戸、正二位を与えられ、儀同三司とよばれた。伊周は、敦康親王(一条天皇の第1皇子)の立太子に望みをかけたものの、道長の娘・中宮彰子(しょうし)の子・敦成(あつひら)親王(第68代・後一条天皇)の出生により不遇のうちに没した。才学に富み、詩が『本朝麗藻』に入る。37歳。 道長の勢力の拡大によって中関白家は没落した。 ◆冷泉 天皇 平安時代中期-後期の第63代・冷泉 天皇(れいぜい-てんのう、950-1011)。男性。諱は憲平(のりひら)。京都の生まれ。父・第62代・村上天皇、母・皇后・藤原安子(あんし、右大臣師輔の娘)の第2皇子。生後2カ月で外祖父・師輔の宅で立太子する。967年、父・村上天皇の死により18歳で践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)し、即位した。藤原元方(もとかた)の娘・元子が産んだ広平(ひろひら)親王を越えて皇太子になる。叔父・実頼が関白に就任し、後見補佐した。以後、摂政・関白が置かれ、藤原氏の権力が強まる。969年、安和(あんな)の変は、冷泉天皇の側近で政権を仕切っていた左大臣・源高明が失脚させられた。高明は、次期皇太子に天皇の同母弟・為平(ためひら)親王を推していた。冷泉天皇は、2年の在位で異母弟・守平(もりひら)親王(第64代・円融天皇)に譲位する。天皇の第1皇子・師貞(もろさだ)親王の立太子を急ぐ、藤原伊尹(これただ)の策略による。以後、藤原氏の権力支配は完成し、摂関政治が始まる。太上(だいじょう)天皇の尊号を贈られる。京都で没した。62歳。 天皇は、藤原氏台頭の犠牲になった。物の怪に悩み病弱であり、奇行が多かった。これらは、元方の怨霊の仕業とされた。冷泉院の諡(おくりな)は、譲位後11年間住んだ冷泉院に因んでいる。退位後の42年ほどは平穏に暮らした。大半は東三条南院で過ごし、この地で亡くなる。子に第65代・花山天皇、第67代・三条天皇がある。 陵墓は桜本陵(左京区)にある。 陵の近くに火葬塚がある。 ◆為尊 親王 平安時代中期-後期の皇族・為尊 親王(ためたかしんのう、977-1002)。詳細不明。男性。父・第63代・冷泉天皇、母・藤原超子の第3皇子。弾正尹(だんじょうのいん)になり、のち大宰帥(だざいのそち)を兼ねた。1002年、病気により出家し死去した。26歳。 和泉式部と恋愛関係にあったとされる。 ◆藤原 経通 平安時代中期-後期の公卿・藤原 経通(ふじわら-の-つねみち、982-1051)。男性。土御門帥(つちみかどのそち)。父・権中納言・藤原懐平、母・源保光の娘の長男。小野宮流出身。第66代・一条天皇に仕え、982年、権中納言正二位兼治部卿、990年、従五位下、侍従、998年、右兵衛権佐、以後、右近衛少将、右中弁、権左中弁、左中弁と進む。中宮権亮、春宮亮なども兼ね、執政の左大臣・藤原道長の近親に仕えた。1016年、敦成親王(第68代・後一条天皇)の践祚後、蔵人頭に任じられる。1019年、参議、弁官を解かれて左京大夫のみを兼ねた。1020年、従三位、正三位と昇り、のち議政官として治部卿・兵衛督・検非違使別当を兼帯した。大皇太后宮権大夫として再び藤原彰子に仕えた。1029年、権中納言、1034年、従二位、1037年、正二位、1046年-1050年、大宰権帥になった。70歳。 ◆源 師頼 平安時代後期-鎌倉時代前期の公卿・源 師頼(みなもとの-もろより、1068-1139)。詳細不明。男性。小野宮大納言。父・源俊房。橘俊綱の養子。1098年、参議、1113年、一時失脚した。晩年、正二位、大納言に進む。歌は『金葉和歌集』などに入集。72歳。 ◆藤原 忠実 平安時代後期の公卿・藤原 忠実(ふじわら-の-ただざね、1078/1079-1162)。男性。通称は知足院殿、富家(ふけ)殿、法名は円理。京都の生まれ。父・関白・藤原師通、母・藤原全子(右大臣藤原俊家の娘)の嫡男。祖父・藤原師実の養子。1088年、元服、1091年、非参議従三位で公卿に列し、1092年、権中納言、1097年、権大納言になる。1099年、父の死後、祖父・師実の養子になり内覧・藤原氏長者になる。1100年、右大臣、1105年、第73代・堀河天皇の関白に就く。1107年、第74代・鳥羽天皇の即位により摂政、1112年、太政大臣に任じられる。1113年、鳥羽天皇元服により関白になる。娘・泰子(高陽院)の鳥羽天皇入内問題で白河法皇(第72代)と確執があり、1120年、内覧を停められ、1121年、関白を辞し嫡子・忠通が代り、宇治に隠遁した。1129年、法皇の死、鳥羽院政開始により復した。その後、次子・頼長を内覧・氏長者とし忠通と対立した。1133年、泰子を鳥羽上皇妃として入内させた。1140年、准三宮になる。出家した。1156年、保元の乱で頼長の敗死後、忠通の計らいで流罪を免れ知足院に籠居した。京都に没した。日記『殿暦(でんりゃく)』、談話筆記『中外抄』など。85歳。 長子・忠通よりも次子・頼長を愛し、兄弟対立が保元の乱の一因になった。有職故実に通じた。 ◆禎子 内親王 平安時代後期-鎌倉時代前期皇族・禎子 内親王(ていし/さだこ/よしこ-ないしんのう、1013 -1094)。女性。名は禎子、陽明門院(ようめいもんいん)。父・第67代・三条天皇、母・皇后妍子(けんし/きよこ、摂政・藤原道長の娘)の第3皇女。1013年、内親王宣下を受け、1015年、着袴(ちゃっこ、幼児成長の祝い)、三宮に准ぜられる。1023年、上東門院で裳着(もぎ、成人の祝い)、一品に叙される。1027年、皇太子・敦良(あつなが)親王(後の第69代・後朱雀天皇)に入内する。1030年、良子内親王(後の伊勢斎宮)を産む。1032年、娟子(けんし)内親王(後の賀茂斎院)を出産した。1034年、尊仁(たかひと)親王(後の第71代・後三条天皇)を出産した。1036年、夫・敦良親王(後朱雀天皇)が即位した。1037年、中宮になる。だが、嫄子(藤原頼通の養女)の立后で皇后宮になる。以後、摂関家との関係は悪化した。1045年、後朱雀天皇が亡くなり、第70代・後冷泉天皇が即位し、子・尊仁が立太子する。禎子は出家した。1051年、皇太后になる。1068年、後冷泉天皇の没後、子・尊仁親王(後三条天皇)が即位した。太皇太后になる。1069年、女院を宣下され陽明門院と号した。1072年、後三条天皇は第72代・白河天皇に譲位する。1073年、後三条上皇は亡くなり、孫娘・篤子内親王を養女にする。白河天皇は、父・後三条上皇の遺命に背き、異母弟・輔仁親王ではなく、自らの皇子・善仁親王(後の第73代・堀河天皇)に譲位した。禎子は反発する。子・篤子が第73代・堀河天皇に入内し、立后する。1094年、疱瘡で亡くなる。82歳。 ◆矢代 庄兵衛 江戸時代中期の商人・矢代 庄兵衛(やしろ-しょうべえ、?-?)。詳細不明。男性。誉田屋庄兵衛。1720年、京都室町二条に店舗を構え、絹織物商/呉服商を始める。 当時は西陣織着尺・白亀綾縮緬(宮中・将軍家の絹肌着)・ビロードを主に扱っていた。 現在の京織・染・縫の「矢代仁(やしろに)」(中京区)の元祖になる。 ◆変遷 平安時代中期、第66代・一条天皇(980-1011)の中宮(のち皇后)の藤原定子(977-1000)は、関白内大臣・藤原道隆(953-995)の長女として生まれた。 この地は、道隆の弟である関白右大臣・藤原道兼(961-995)邸の「二条町尻第」(左京二条三坊五町)の南隣、道隆邸「東三条殿」の東隣にあたる。道隆は平安京左京三条三坊八町の地を取得し、南北に二分割する。南家を嫡男・藤原伊周(これちか、974-1010)の邸「二条第」、北家(二条宮)を妹・定子の里第(りてい)として充てた。992年、二条宮は完成し定子が遷御している。御所は、彼女に仕えた清少納言(966?-?)の『枕草子』(1000頃)にも描かれている。 995年に定子の兄・伊周の二条第は焼亡している。(『日本紀略』)。996年に、伊周は大宰権帥への左遷を拒み失脚し、定子の二条宮に逃げ込んだ。第66代・一条天皇(980-1011)の命により、宮に踏み込んだ検非違使(けびいし)によって身柄を確保され、同年、大宰府に左遷される。(長徳の変)。直後に定子の二条宮は失火により焼失したという。以後、伊周は没落し、定子も出家へ追い込まれた。 平安時代後期、11世紀(1001-1100)に、跡地は南側にあった鴨院(かもいん)に併合された。 江戸時代中期、1720年にこの地で商人・矢代(やしろ)庄兵衛(?-?)が絹織物商を創業している。 ◆鴨院 平安時代中期-後期、邸宅「鴨院(かもいん)」は、「押小路鴨井殿」(『平家物語』)ともよばれた。変遷がある。冷泉上皇(第63代、950-1011)の仙洞御所であり、平安時代中期、995年に焼亡した。旧1月9日条に「摂政内大臣二条第并鴨院等焼亡」と記され、二条第も焼亡している。(『日本紀略』) 1003年に為尊親王室により再建されている。藤原経通(982-1051)の時、1028年に焼亡している。(『日本紀略』)。陽明門院禎子(1013-1094)内親王(第69代・後朱雀天皇皇后)御所にもなった。平安時代後期、1107年、右兵衛督・源師頼(1068-1139)の時、焼亡した。1117年に関白・藤原忠実(1078-1162)が新造している。 南北朝時代の『拾芥抄』には場所の記載があり、現在の上妙覚寺町・下妙覚寺町全域、蛸薬師町・御池之町・頭町・中之町・西横町の一部になる。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 古代学協会の説明板、ウェブサイト「古代学協会」、『京都大事典』、ウェブサイト「矢代仁」、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、「『鴨院』は藤原道長のもの?-りくこの近況ノート」、ウェブサイト「コトバンク」 |