|

|

|

| 北白川石仏・北白川西町道標 (京都市左京区) Kitashirakawa-sekibutsu(stone Buddhist image) |

|

| 北白川石仏・北白川西町道標 | 北白川石仏・北白川西町道標 |

|

|

今出川の南にある石仏  石仏  右の阿弥陀如来坐像  左の阿弥陀如来坐像  「大日如来」と刻まれた石燈籠  地蔵尊  道標  「天神宮社」の石標  |

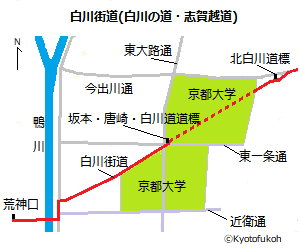

今出川通の南に石仏2体が安置されている。「北白川石仏(きたしらかわ-せきぶつ)」と呼ばれている。 ◆歴史年表 鎌倉時代中期、石仏が造られたとみられる。 江戸時代、1849年、沢村道範により道標が立てられた。 ◆沢村 道範 江戸時代前期-中期の大富豪・沢村 道範(さわむら-どうはん、17世紀末-18世紀初頭)。詳細不明。男性。京都・吉田界隈に住したという。大富豪であり、洛東・東海道筋に多くの道標を立てたという。 京都周辺では、江戸時代前期に「伏見・六地蔵道標」(1703年[元禄16年]) 、「今熊野観音道道標」(1705年[宝永2年])、「五条別れ道標(三条通/五条橋道標)」(1707年[宝永4年]) 、「坂本・唐崎・白川道道標(吉田本町道標)」(1709年[宝永6年]) などがある。 ◆弥勒菩薩 覆屋内に、阿弥陀如来坐像仏2体が安置されている。地蔵尊は、「北白川石仏」と呼ばれた。 ◈右の「阿弥陀如来坐像」は、鎌倉時代中期作になる。衣文のひだが残る。定印を結ぶ。二重円光式光背、光背に月輪13個があり、その中に経文梵字を陽刻する。蓮華座より下は土中に埋没している。 厚肉彫、等身大、高さ1.4m、白川石(花崗岩製)。 ◈左の「阿弥陀如来像」も、鎌倉時代中期作になる。定印を結ぶ。自然石の光背がある。蓮華座より下は土中に埋没する。 厚肉彫、等身大、像高1.5m、白川石、花崗岩製。 ◆道標 覆屋の左脇に立つ「北白川西町道標」(京都市指定・登録文化財)は、江戸時代後期、「嘉永二年(1849年)」の銘がある。京都に残る道標の中でも最も勝るという。沢村道範の建立による。 正面に「すく 比ゑいさん 唐﨑 坂本」、右面に「南、左 三條大橋 二十五丁/ 知恩院」、「祇園 清水/ 東・西 本願寺 一里半」、左面に「北、右 北野天満宮 三十五丁/下・上加茂 今宮」、「平野社/金閣寺」、裏面に「東、吉田社 三丁/銀閣寺」、「真如堂 五丁/黒谷 六丁」と刻まれている。 尖頭角柱、高さ212㎝、幅30㎝角 、白川石製。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都大事典』、『京の石造美術めぐり』、ウェブサイト「会報№48-京都市文化観光示現保存財団」、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」  |

|

|