|

|

|

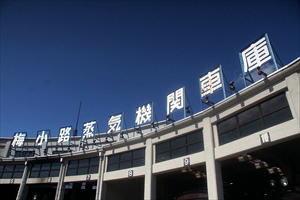

| 梅小路機関車庫 (京都市下京区) Umekoji Depot |

|

| 梅小路機関車庫 | 梅小路機関車庫 |

|

|

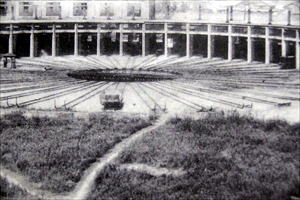

梅小路機関車庫     天井  集煙の装置  煙突穴跡  引込線  煙突  トップライト  機関車庫の北側  駐留場(留置場)のC51形・D52形  C51形、御召列車の菊の紋章   梅小路機関区所属の「梅」  職場(作業場)、ピット(点検坑 )  西側から見た職場(作業場)、梅小路機関車庫復元模型より  転車台  転車台、梅小路機関車庫復元模型より   転車台・機関車庫  OpenStreetMap Japan  1914年頃の完成した梅小路機関車庫、京都鉄道博物館の展示パネルより  梅小路機関車庫、梅小路機関車庫復元模型より  ガントリークレーン・炭台、梅小路機関車庫復元模型より  梅小路客貨車区、梅小路機関車庫復元模型より  【参照】初代京都駅、京都鉄道博物館の展示パネルより  【参照】2代目・京都駅のシャンデリア、1926年の第124代・昭和天皇御大典時の改築の際に新調されたという。京都鉄道博物館 |

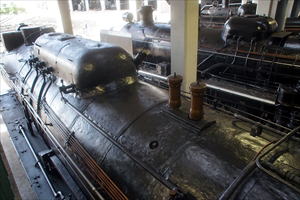

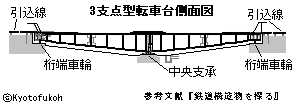

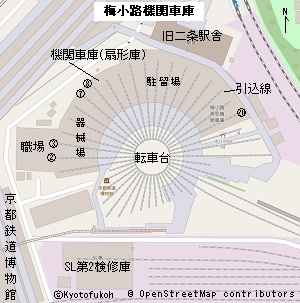

JR京都駅から西へ1.5kmの位置に、梅小路機関車庫(うめこうじ-きかんしゃ-こ)がある。 機関車庫は、日本で現存最古の鉄筋コンクリート造建築になる。蒸気機関庫が動態保存された世界最大級の建物になる。 ◆歴史年表 近代、1876年、京都-大阪間の鉄道開業に備え、京都駅北西に京都機関車庫が新設された。 1913年、12月18日に新たに梅小路機関車庫が起工される。 1914年、8月15日、京都駅が新築落成し、梅小路駅は貨物専用駅になる。(「京都日出新聞」)。11月10日、機関車庫は竣工した。 1919年、8月、第36学区町民代表は、梅小路操車場の山陰街道以北設置に反対し、山陰線の市外移転を決議した。(「京都日出新聞」) 現代、1972年、鉄道100周年に機関車庫は、梅小路蒸気機関車館として蒸気機関車を動態保存・展示する。 2004年、12月、機関車庫(電動天井走行クレーン・引込線を含む)は、国の重要文化財に指定された。土木学会の「選奨土木遺産」にも選定される。 2016年、京都鉄道博物館の中心施設として再整備された。 ◆渡辺 節 近現代の建築家・渡辺 節(わたなべ-せつ、1884-1967) 。男性。東京府の生まれ。旧制二高から東京帝国大学工科大学建築学科へ進学した。卒業後、韓国政府度(たく)支部税関工事課に勤務し、釜山・仁川などの税務庁舎を設計した。1912年、鉄道院技師として駅舎を設計した。1914年、2代目・京都駅舎を設計する。(1950年に焼失)。1916年、独立し大阪に渡辺建築事務所を開設した。以後、関西を中心に活躍した。1920年-1921年、欧米視察に出かける。代表作に、1923年、旧日本興業銀行本店、1925年、大阪ビルヂング、1929年、日本勧業銀行、1931年、綿業会館(重文)などがある。第二次世界大戦(1941-1945)末期は福井県へ疎開した。戦後、大阪府建築士会会長などを務めた。82歳。 門下に建築家・村野藤吾(とうご)がいる。 ◆エヌ ビック 近代のフランスの建築家・フランソワ ・エヌビック(Frangois Henebique:1824-1921)。男性。フランスの生まれ。父は農夫 。子どもの頃から自然科学に興味を持つ。18歳で教会を建設する石工職人になった。鉄道・橋梁・一 般建築へと仕事を拡げる。1892年、鉄筋コンクリート造の配筋法「アンネビック式工法(エヌビツク・システム)」で特許を取得する。同時にエヌビック社を設立する。1890年代、ヨー ロッパでの鉄筋コンクリート造建造物の急速普及に尽力した。1897年、機関誌 「LeBeton Arme」を刊行した。数多くの橋を架橋し、1900年、 フランスのコンクリー トアーチ橋シャテ ルロー橋(スパ ン40-50m)、1911年 、ローマの鉄筋コンクリート橋のリゾルジメント橋(スパ ン100m)などがある。97歳。 ◆梅小路機関車庫 近代、1876年に京都-大阪間の鉄道開業に備え、京都停車場(京都駅)の北西に、京都機関車庫が新設されることになる。1913年-1915年、京都駅改良工事が行われる。京都機関車庫は現地の梅小路(現・JR貨物京都貨物駅)に移設される。1913年12月18日に新たな機関車庫が起工し、1914年11月10日に竣工した。新たな機関車庫は二条駅付近にあった二条機関車庫と統合される。梅小路機関車庫(後・梅小路機関区、梅小路運転区)と改称された。 梅小路機関車区は、東海道本線・山陽本線・山陰本線などで運用された蒸気機関車の基地になる。現代、1946年に最盛期を迎え、87両の蒸気機関車が配置されていた。その後、1971年に京都近郊を走る山陰本線の定期列車が無煙化される。動態保存機関車を除き、梅小路機関区所属の蒸気機関車は営業線上での役割を終えた。 梅小路機関車庫の敷地は、現在のJR西日本京都駅から西へ1.5kmに位置している。当時の貨物停車場は東寄りの貨物取扱所・西寄りの操車ヤードに分かれていた。山陰線が分岐し北方向へ向かう三角形の敷地に当っていた。その中心に転車台が置かれ、その北に扇形(せんけい)車庫の機関車庫があった。 設計は、鉄道院西部鉄道管理局(渡辺節)とされている。設計に関与したとみられている。ただ、基本設計はフランスのアンネビック社によるともいう。詳細は不明。 上屋のある蒸気機関車庫は耐火性が重視され、日本で現存最古の大型鉄筋コンクリート造になった。フランスの建築家・フランソワ・エヌビク(1842-1921)が、1892年に特許を取得した「アンネビック式工法」を採用した。国内での先例は、近代、1910年に完成した東海道本線の国府津機関車庫(神奈川県小田原市)がある。 アンネビック式工法は、鉄筋コンクリート造の配筋法で、梁の曲げモーメントに対応させた折曲筋、下端筋を吊上げるあばら筋などを用いた。細い部材によって構成され、軽快な外観、柱・梁から構成される単純な立面に特徴があった。 機関庫庫は現在も当初の機関庫外観をとどめている。当初は車庫屋根に集煙装置の煙突が各線入口側に付き、駐留庫では背面側にもあった。現在は煙突穴が残る。天井には電動天井走行クレーンが残されている。各引込線入口には鉄製波型シャッターが取り付けられていた。現在は後補のものが3カ所残る。その後、設備更新、窓枠取替、トップライト設置、展示施設のため床にアスファルトを敷くなどの改装が施されている。 機関車庫は転車台を中心として敷地の北側にあり、東西に扇形を描いている。西下の1番線から東へ20番線の引込線が放射状に機関車庫に向けて設けられている。引込線20線分が収容可能だった。扇形車庫は矩形車庫に比べ、小さい敷地での入替が可能だった。器械場(作業場)(1-7番線)では機関車の整備・修理・部品加工などを行い、軌道内にピット(点検坑)が備えられていた。その内、職場(作業場)(2-3番線)は器械場背面(西側)を延ばし、ここで部品加工なども行っていた。器械場と壁を隔てた機関車駐留場(留置場)(8-20番線)は機関車の車庫になっていた。 鉄筋コンクリート造扇形車庫(直径200mの半円)、建築面積3870.57㎡。 ◆転車台 転車台(ターンテーブル)は、鉄道車両の向きを変えるために用いる回転台(旋回橋)をいう。別の線に移す場合にも使用された。 梅小路機関区の転車台(1956年製)は、「3支点型」と呼ばれている。 現代、1953年より大型蒸気機関車(C62形・D52形など)に対応した新設計のものだった。50基ほどが国内の主要幹線に設置された。 梅小路機関車庫の転車台は、桁高を一定とした上路プレートガータ(桁)であり、中軸になる中央支承、両端の桁橋車輪の3支点で荷重を分散させ、支えた上で回転させる。直径20m。 現存する扇形車庫は全国に12カ所ある。最古は、近代、1885年の旧手宮機関車庫(北海道小樽市)で3線(3号庫)・5線(1号庫)になる。引込線の数では、梅小路蒸気機関車庫の収容線20線に次いで、津山運転区扇形機関車(岡山県津山市)の17線、会津若松駅車庫(福島県会津若松市)15線などがある。 ◆京都駅舎 京都駅舎は近代以来、4回建て直されている。 ◈ 近代に入り、官設鉄道による阪神間の京都延長工事が行われる。近代、1868年、大阪方面より進められ、1876年9月に大宮通に京都仮停車場が置かれ、一般運輸の営業が開始された。1877年2月に、第122代・明治天皇の行幸があり、開業式が執り行われた。6日、七条停車場(京都停車場)が開設され、初代・京都停車場になる。赤煉瓦造、2階建。 当初は旅客と貨物の取扱いが未分化だった。鉄道輸送の拡充にともない、1910年秋に、鉄道院は今後の基本計画を立てた。京都駅を旅客専用に改め、別に貨物専用の梅小路駅を新設する。京都機関庫・二条機関庫を統合し、新たに梅小路機関庫を設けることにした。 ◈ 2代目駅舎は、近代、1913年2月に初代駅舎の南側で起工し、1913年11月に竣工した。1914年8月15日に落成し、営業を開始している。第123代・大正天皇の即位大礼(1915年11月)が京都で挙行されることになっていた。 設計は鉄道院西部鉄道管理局/渡辺節(1884-1967)、施工は大林組による。渡辺は、当初、鉄筋コンクリート造にすることを主張していた。この時、貨物ヤード・機関区は西方の梅小路に移転され、初代駅舎跡地は駅前広場拡張に利用された。 木造、ルネッサンス様式。 なお、現代、1950年11月に2代目駅舎は失火により全焼している。 ◈ 3代目駅舎は、現代、1953年5月に完成した。設計は佐野正一(1921-2014)による。 鉄筋コンクリート造、2階建、中央に8階建の塔。 ◈4代目駅舎は、現代、1997年9月に完成した。設計は原広司(1936-)による。 鉄骨造 SRC造、地上16階、地下3階。 ◆原爆投下目標地 近代、第二次世界大戦中の1944年より、アメリカ合衆国は日本全国の都市に対して、極めて有効な空爆による焼夷弾攻撃を繰り返した。京都市はほかの都市に比較して、5回あった空襲の被害も少なかった。それは、意図的に「温存」されていたことによる。 1942年、アメリカはマンハッタン計画により、核爆弾開発に着手する。1945年4月27日、原爆投下の目標選定委員会の初会合では、投下地の17候補地として、東京湾、川崎、横浜、名古屋、大阪、神戸、京都、広島、呉、八幡、小倉、下関、山口、熊本、福岡、長崎、佐世保の名が挙げられていた。 5月10-11日の第2回・3回会合では、京都、広島、横浜、小倉の4カ所に絞られる。投下第一候補に京都が挙げられ、次の候補地は、広島、横浜、小倉、新潟の順だった。5月28日の第3回では、京都、広島、新潟に決定した。その後、新潟は外されている。 6月、アメリカ軍は、投下候補地への空襲による攻撃禁止命令を出している。被害を最小にして、原爆投下による効果を確かめる温存のための措置だった。7月、アメリカは、ニューメキシコ州アラモード砂漠で、史上初の核実験に成功する。 京都が第一の投下目標地になったのは、当時の京都が人口100万人の工業都市だったこと。ほかの都市より軍需産業が移転しつつあったこと。かつて首都が置かれ、「投下後に市民が原爆投下の意義を認識する能力がある」と判断されたなどの理由がある。投下標的地は梅小路機関車庫とされていた。これは、上空の爆撃機から半円形の扇形車庫が目視確認しやすいためだった。 7月21日、ドイツでのポツダム会談に出席していたヘンリー・ステムソン・アメリカ陸軍相のもとに、ハリソン・アメリカ陸軍長官特別顧問より電報が入る。投下第一候補は京都にしたいと打電されていた。結果的に、京都に原爆は投下さなかった。 当初の投下目標地である京都からの変更理由とは、原爆投下を推進してきたステムソン陸軍相が「芸術と文化の聖地」である京都に反対した。これをトルーマン大統領も支持したことによるとされた。実際には、対日強硬派の陸軍相は、投下後にソ連が日本へ侵攻することを最も警戒していた。投下後の戦後処理で、日米の和解交渉が長期化・困難化することを避けたためといわれている。 これらの要件を回避可能な、次の候補地である広島に、8月6日に原爆は投下された。候補地に入っていなかった長崎が次に選ばれる。8月9日当日、上空が曇ってた候補地の小倉の代わりに、たまたま晴れていた長崎が選ばれたためといわれている。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都鉄道博物館、梅小路機関車庫、『関西鉄道遺産』、『鉄道構造物を探る』、『京都大事典』、ウェブサイト「土木学会選奨土木遺産」、ウェブサイト「欧州における鉄筋 コンク リー ト技術の歴史的変遷」、ウェブサイト「国指定文化財等データベース-文化庁」、『京都まちかど遺産めぐり』、ウェブサイト「コトバンク」、 『京都の歴史10 年表・事典』、OpenStreetMap Japan  |

|

|