|

|

|

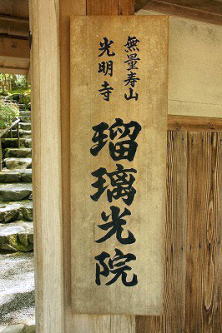

| 瑠璃光院 (京都市左京区) Ruriko-in Temple |

|

| 瑠璃光院 | 瑠璃光院 |

|

|

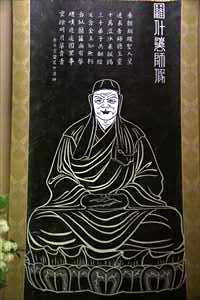

山門          「山露路の庭」  「十三重塔」     八瀬の窯(かま)風呂  書院2階        「瑠璃の庭」、苔、遣水、白砂  書院二階から見る「瑠璃の庭」     書院   「瑠璃の庭」  「瑠璃の庭」 「瑠璃の庭」 「瑠璃の庭」  仏堂  本尊  本尊  下屋敷  「臥龍の庭」  「臥龍の庭」 「臥龍の庭」  鳩摩羅什三蔵法師(中国西安市草堂寺石碑拓本)  下屋敷にある茶室「喜鶴亭」  茶室「喜鶴亭」  「臥龍の庭」  「臥龍の庭」   比叡山系の山に自生している馬酔木  書院2階からの八瀬の遠望     「山露路の庭」     周辺の紅葉の頃の高野川 |

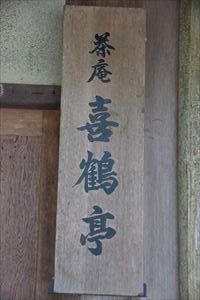

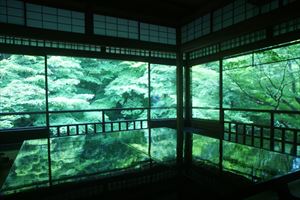

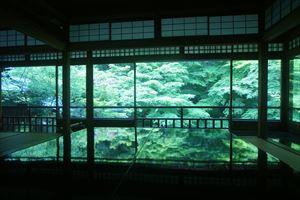

比叡山の麓、高野川(大原川、八瀬川)沿いに、瑠璃光院(るりこう-いん)はある。瑠璃光院は院号であり、正式には、光明寺京都本院瑠璃光院という。山号は無量寿山という。岐阜に本山があり、その京都本坊になる。 浄土真宗東本願寺派、本尊は阿弥陀如来像を安置する。 ◆歴史年表 江戸時代後期-近代、この地には、京都の実業家・政治家・田中源太郎(1853-1922)の別荘が建てられていた。公卿・政治家・三条実美(1837-1891)により、庵は「喜鶴亭(きかくてい)」と命名された。 1922年、源太郎の没後、土地は京都電燈重役の個人別荘になる。 近代、大正期(1912-1926)末-昭和期(1926-1989)初期、敷地内に数奇屋大工棟梁・中村外二により、数寄屋造の大改築が行われる。 1942年、京福電気鉄道が設立される。源太郎が創業した京都電燈(1888)の鉄道・軌道事業だった叡山電鉄叡山本線(1925)、叡山ケーブル(1925)は京福に引き継がれる。この時、別荘も京福の所有になる。 現代、1965年頃-1985年頃、旧別荘を利用した高級料理旅館「喜鶴亭」が営業した。「八瀬のかま風呂」を売りにし、隠れ里として知られる。 その後、空き家になる。 2005年、建物は寺院に改められ、岐阜・光明寺の別院になる。本堂を設け、。以後、建物、庭園の修復が続けられている。 ◆田中源太郎 江戸時代後期-近代の実業家・政治家・田中源太郎(たなか-げんたろう、1853-1922)。男性。垂水源太郎。父・亀岡藩御用達商人・田中蔵一、母・秀子の次男。京都府旧桑田郡亀山(現・亀岡市)の生まれ。 13歳で、庄屋・垂水象二郎の養子になる。後、兄が夭逝し田中家に復籍した。1869年、亀岡陸運会社を設立する。1871年、三丹物産会社を興した。1871年-1873年、京都で漢学、政治経済学を学ぶ。1874年、追分村長になる。1880年、京都府会議員に当選した。1884年、京都株式取引所(現・京都証券取引所)頭取、この年、府下第6位の大地主だった。1888年、創業した京都電燈株式会社(現・関西電力・京福電鉄)は、日本初の営業用水力発電として蹴上発電所を稼動させた。1890年、衆議院議員(当選3回)、1891年、京都商工銀行頭取になる。1892年、亀岡銀行(現・京都銀行)の頭取になる。1893年、京都鉄道株式会社(現・JR)に関わる。1897年、貴族院多額納税者互選議員になる。1922年、山陰線の列車脱線転覆事故により亡くなる。70歳。 北海道製麻、京姫鉄道各社長、北海道拓殖銀行監査役なども歴任した。同志社大学設立運動の発起人、立命館大学の前身「京都法政学校」の設立にも賛助員として加わった。 京都に旧別荘(現・瑠璃光院)がある。源太郎の屋敷(1899)は、「楽々荘(現・保津川観光ホテル楽々荘)」(亀岡市)として現存する。小川治兵衛作庭の広大な庭園がある。1997年、国登録有形文化財に指定されている。 ◆三条実万 江戸時代後期の公卿・三条実万(さんじょう-さねつむ、1802-1859)。男性。三條實萬。幼名は千代麿、号は虚中、法号は澹空。父・三条公修。子に三条公睦、三条実美ほか。1824年、権大納言、1848年、武家伝奏として対米政策について幕府と交渉を重ねる。1857年、内大臣、1859年、日米修好通商条約への勅許を巡り、島津斉彬らと一橋慶喜の擁立に尽力した。関白・九条尚忠と対立し、左大臣・近衛忠煕とともに参内停止を命じられた。だが、第121代・孝明天皇は参内の勅命を下す。1859年、安政の大獄で落飾、謹慎に処せられ、洛南上津屋村に隠棲した。その後、一乗寺村に幽居になる。出家し澹空と号した。「今天神」と呼ばれ、第119代・光格天皇、第120代・仁孝天皇、孝明天皇に仕えた。58歳。 没後、1862年、右大臣、1899年、正一位が追贈された。第122代・明治天皇により「忠成(ただなり)」と追諡(ついし)された。 田中源太郎旧別荘の庵に「喜鶴亭(きかくてい)」と命名した。 ◆中村外二 近現代の数奇屋大工棟梁・中村外二(なかむら-そとじ、1906-1997)。男性。富山県の生まれ。1919年、13歳で伯父の大工・水田常次郎に弟子入りした。1931年、京都に出る。大手賀料理旅館、1937年、比叡山ホテル(設計・村野藤吾)などを手掛けた。1945年以降、大阪・大和屋、東京・福田屋を建築した。1947年、旅館千草(設計・村野藤吾)から丸太普請(まるもの)に入る。1949年、中村工務店を創設した。1953年、裏千家御家元御用達の作事方大工になる。大徳寺に出入りし数寄屋建築師になる。1966年頃から、松下幸之助の依頼により茶室を多数完成させる。1978年、淡々斎茶道文化賞、1984年、紺綬褒章、1986年、卓越技能賞、1988年、勲六等瑞宝章賞、1991年、建築文化賞、1991年、京都市功労賞などを受賞した。91歳。 京数奇屋大工の名人といわれた。300棟近くの作品があり、旅館、料理屋、茶室などを手がけた。主な作品に、京都の「俵屋」(設計・吉村順三)、伊勢神宮茶室、日本万国博覧会日本庭園茶室、ロックフェラー邸茶室などがある。 ◆本尊 仏堂に本尊「阿弥陀如来」を安置する。人々の所業を救うために左足を差し出している。 ◆院号 院号の「瑠璃光院(るりこう-いん)」は、庭内に自生している苔の一種が、太陽光線の加減により瑠璃色(濃い紫みの青、琉璃)に輝くことから名付けられたという。庭の泉石が瑠璃色に変化したともいう。 瑠璃は仏教の七宝とは、金(こん)・銀(ごん)・瑠璃(るり)・玻瓈(はり)・硨磲(しゃこ)・赤珠(しゃくしゅ)・碼碯(めのう)になる。四宝(金、銀、瑠璃、玻璃)の一つでもある。 瑠璃とは、サンスクリットの「バイドゥールヤ/ベールーリヤ」を音訳した「毘瑠璃(びるり) 」、「吠瑠璃 (べいるり) 」の略語になる。アフガニスタン・バダクシャーンに産した青・青紫色の宝石「ラピス・ラズリ、青金石)」ともされ、ガラスの古名にもなった。また、仏教語で瑠璃は浄土世界を意味した。 ◆意富布良神社・光明寺 光明寺は、意富布良(おおほら、大洞)神社(長浜市)に始まるという。『延喜式神名帳』(927)に記載されている。 神社は、大洞(おおほら)山(伊香郡木之本町木之本)の麓にあり、主祭神は建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)を祀る。飛鳥時代後半、白鳳期(673-710)に創建されたという。その後、神仏習合の神宮寺になる。平安時代、1183年、木曽義仲が北国より上京の際に、この神宮寺に宿陣した。南北朝時代、1351年、足利尊氏の八相山戦の際に、桃井若狭守が戦勝を祈願している。1373年、京極氏家臣井口氏は、大般若経を寄進した。 室町時代に京都本願寺8代・蓮如(1415-1499)の教化により、神社と寺院が分離された。寺院は光明寺の祖・近江祖坊になる。安土・桃山時代、1601年に、豊臣秀頼は地蔵堂(浄信寺)とともに再建している。 近代、1873年に、神社は、「王布良天王」から「意冨布良」に改められる。後に県社になる。神紋は左巴であり、文化財に神像、釣灯籠、獅子頭などがある。 寺院は、その後、光明寺岐阜本坊(岐阜市金竜町3丁目9番地)、光明寺京都本院瑠璃光院として移転した。支院は東京、千葉、埼玉などにある。 ◆建築 書院は、数寄屋造になっている。 近代、大正期(1912-1926)末-昭和期(1926-1989)初期、240坪(793㎡)の数寄屋造の大改築が行われる。京数奇屋大工棟梁の中村外二(1906-1997)による。建物は山の斜面を利用して建てられている。 本願寺歴代門跡もしばしば訪れたという。囲碁本因坊位、将棋名人戦の対戦場になったという。 ◆茶室 下屋敷に茶室「喜鶴亭」がある。旧「喜鶴亭」の名を引き継いでいる。 ◆庭 境内は、12000坪(39669㎡)の広大な寺域がある。庭園は、3面あり、比叡山麓の自然の傾斜地、樹木・植物、湧水をそのままに利用している。作庭は、佐野藤右衛門一門の作という。 植えられている楓は50種類ほどあるという。葉の大きさ、形がそれぞれ違っており、その色は季節、時間の経緯で変化する。紅葉の色付きの時期も異なり、色も黄、橙、桃、紅にも変化するという。 苔は15種類ほどあるという。「万葉の花」といわれる馬酔木(あしび)も、500株ほどが群生し自生している。このうち、数100本は、樹齢100年以上という。山桜も植えられている。 ◈ 「山露路の庭」は、山門から玄関までの傾斜地で構成される。石段の参道、池、石組、樹木による。 ◈ 「瑠璃の庭」は、主庭であり書院前庭になる。ある気象条件の下で、「瑠璃色(青色)に輝く浄土の世界」が現れるとして名付けられたという。苔と白砂、石組、遣水、植栽により構成されている。楓などの豊かな自然の緑を背景とする。苔地に、奥に据えられた巨石の岩から、比叡山の伏流水が落とされている。遣水は、細く緩やかな曲線を描いて手前左手に導かれる。その流れに相似するように、細く白い小径が付けられている。 ◈ 「臥龍の庭」は、下屋敷の茶室「喜鶴亭」前庭になる。池泉庭園であり、石組、水の流れ、建物による昇雲の龍身が表されているという。 ◆文化財 ◈ 室町時代の「聖衆来迎図」、室町時代「阿弥陀三尊来迎図」。 ◈ 江戸時代の「洛中洛外屏風」光明寺本一双は、景観年代が、江戸時代前期、正保年間(1644-1648)末以降のものと推定されている。右隻の第一、二扇の中央に、朝鮮通信使一行(20人ほど)が描かれている。 ◈ 江戸時代の「草花屏風」。 ◈ 近代、政治家・犬養毅の書「産業立国」、三条実美の直筆の命名額「喜鶴亭」。 ◈ 日本画家・富岡鉄斎「山岳風景図」など。 ◆八瀬の窯風呂 八瀬の窯(かま)風呂を見学できる。 八瀬の地名については伝承がある。飛鳥時代、672年の壬申の乱で、甥の大友皇子との争いに敗れた大海人皇子(おおあまのみこ、おほしあまのみこ、天武天皇(631? -686)が矢傷を負ったことから、「矢背」(やせ)とする説がある。(『水鏡』)。また、皇子は、この地の窯風呂により傷を全治させたという。 窯風呂は、窯の中で、青松葉、生木などを焚いて、摂氏45度前後に一度暖める。次に灰を取り、塩水にひたした筵を敷き、その上に寝る。いわば蒸風呂で、現在のサウナ形式による。 ◆紅葉 春は書院2階で大木の新緑(青モミジ)を堪能できる。近年では、黒漆塗りの2つの写経机天板に、西側、北側2面の新緑が映り込むことで知られるようになった。 秋の紅葉も同様で、「もみじの滝」と形容される楓の変化を満喫できる。 ◆公開 春の特別公開(4月1日-5月31日)、秋の特別公開(10月1日-12月7日)。 2020年は、6月1日-7月31日。 *普段は非公開。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 ウェブサイト「無量寿山 光明寺」、「ウェブサイト「瑠璃光院」、「瑠璃光院案内パンフレット」、『京都 四季の庭園』 、『滋賀県百科事典』、ウェブサイト「近・現代数寄屋建築に関する考察 : 『数寄屋建築家』中村外二の作品分析を通して 慶応大学」、『京の大工棟梁と七人の職人衆』、ウェブサイト「国立国会図書館レファレンス協同データベース」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|