|

|

|

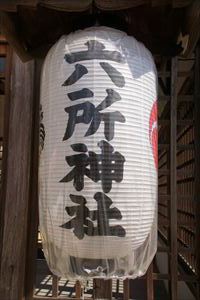

| 六所神社 (上花山六所神社) (京都市山科区) Rokusho-jinja Shrine |

|

| 六所神社 (上花山六所神社) | 六所神社 (上花山六所神社) |

|

|

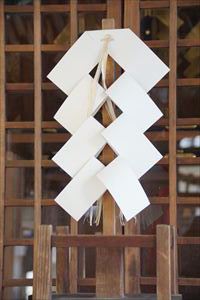

拝殿  拝殿  拝殿 拝殿  本殿  本殿  本殿  本殿    愛宕社  愛宕社  手水舎  手水舎 手水舎 ご神木の枯木    |

国道1号線に沿いの高台に六所神社(ろくしょ-じんじゃ)はある。上花山(かみかざん)六所神社とも呼ばれている。 祭神は、熊野三所大神(くまののおおかみ)、稲荷大神(いなりおおかみ)、松尾大神(まつのおおおかみ )、日吉大神(ひよしおおかみ)、八幡大神(はちまんおおかみの六神を祀る。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代末、創建されていたともいう。 室町時代、1543年、上花山の有力者だった比留田家によリ、地域の守り神として創建されたともいう。 近代、1873年、村社に列せられた。 現代、1972年、浄財により本殿を再建した。祝詞舎、社務所を新築する。 1980年、末社の新築、社務所の増築、境内整備が行われた。 ◆祭神 祭神は熊野三所大神として、伊邪那美命(いざなみのみこと)、速玉之男命(はやたまのうのみこと)、事解之男命(ことさかのうのみこと)を祀る。 稲荷大神として宇迦魂命(うかのみたまのみこと)。 松尾大神として大山祇命(おおやまずみのみこと)。 日吉大神として日吉二十一神社。 八幡大神として誉田別命(ほむだわけのみこと)。 客人大神として伊邪那伎命(いざなぎのみこと)、久々里比命(くくりひめのみこと)を祀っている。 ◆末社 末社・愛宕社に、愛宕大神として軻遇突智火神(かぐつちのかみ)を祀る。 ◆比留田家 比留田(ひるた)家は、近江に本拠があったという。その後、京都に進出した。室町時代中期には、山科の清閑寺領音羽荘の公文職が与えられ勢力を有していた。16世紀(1501-1600)前半に、音羽から上花山に移る。福應寺(山科区上花山講田町)の西、花山丘陵地に邸宅を構える大庄屋だった。 江戸時代に上花山村は禁裏御用地になった。比留田家は、東野村の土橋家と共に山科惣触頭(禁裏御家人の筆頭)になった。 江戸時代後期には、惣触頭・比留田権藤太(ひるた ごんのとうた、1824-1882)が出ている。1842年に結成された「山科郷士隊(後の新政府所属の山科御守衛隊)」(兵員500人、駐屯所は荒神口)の隊長に就く。御所の警固などの任に当たる。1870年に隊解散後は、旧隊員ら20人ほどで下総国千葉郡(現在の千葉市緑区東山科町)に集団入植し、東山科村を開いた。開墾は成功せず、帰郷後に上花山の自宅で亡くなった。 1912年、比留田家は山科より他所に移っている。(『禁裏御家人 山科郷士 起承転結』) ◆年間行事 例祭日(10月16日)。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊年間行事(拝観)などは、中止、日時・内容変更の場合があります。 ❊参考文献・資料 石板説明書、『山科事典』『史料 京都の歴史 第11巻 山科区』、ウェブサイト「禁裏御家人 山科郷士 起承転結」 |

|

|