|

|

|

| 合薬会社阯(明治天皇御駐輦所合薬会社阯) (京都市上京区) Site of Pharmacy |

|

| 合薬会社阯 | 合薬会社阯 |

|

|

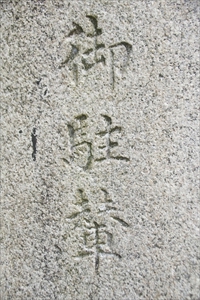

明治天皇御駐輦所合薬会社阯」の石標  「合薬会社阯」  「御駐輦」 |

京都府庁正門の南東角に、「明治天皇御駐輦所合薬会社阯(めいじてんのう-ごちゅうれんしょ-ごうやくかいしゃ-あと)」の石標が立てられている。 近代に、京都合薬会社の模範薬局「アポテーキ」への第122代・明治天皇行幸が行われている。 ◆歴史年表 近代、1874年9月より、「洋式調剤模範薬局(アポテーキ)」が業務を開始した。 1877年、2月1日、第122代・明治天皇(1852-1912)の関西行幸が行われ、合薬会社の模範薬局を視察している。 1938年、 3月、京都府により石標が、当初は下立売通新町西入南側に立てられた。 現代、2004年、9月、現在地に石標が移設される。 ◆明石 博高 江戸時代後期-近代の医師・化学者・衛生学者・殖産家・明石 博高(あかし-ひろあきら、1839-1910)。男性。名は博人、号は静瀾。京都の生まれ。父・代々の医薬舗「浩然堂」を営む弥三郎、母・浅子。5歳で父が亡くなる。外祖父・蘭方医・松本松翁に育てられ、西洋医術・化学製薬術を学ぶ。14歳頃、桂文郁に古典医学を学んだ。宮本阮甫・武市文造にオランダ語、柏原学介に物理学、錦小路頼徳に解体術、主に新宮凉閣に解剖・生理・薬物・臨床医学、新宮凉民にも学ぶ。田中探山に本草学、辻礼甫に化学・製薬術・測量術を学んだ。1865年、京都医学研究会を創設した。1866年、公家・錦小路頼言(にしきこうじ-よりあき)に入門し、医道免許を受けた。自宅で理科学研究会「煉眞舎(れんししゃ)」を主宰し、理化学・薬学を研究した。1868年、博高は頼言に建議し御所内病院(烏丸一条下ル、施薬院三雲宗順宅)を開設し、医務を担当した。戊辰戦争の死傷者救済を行う。1869年、煉眞舎を三条通室町に移す。大阪・浪華仮病院を創設し、薬局主管・看頭になる。オランダ人・ハラタマ、ボードインらを招く。大阪舎密局のハラタマの助手も務める。1870年、煉眞舎は三井別邸に移る。京都府参事・槇村正直の誘いで京都府に出仕した。京都舎密局を創設し、局長になった。1871年、勧業掛になり、主吏に就く。1874年、京都で日本初の医師免許試験の実施を提言した。1877年、コレラの流行に際して、再流行を予言し検疫制度の採用を提案する。1881年、府知事・北垣国道に代わったため府を辞している。京都舎密局の廃止に際し、払下げを受けた。伏見製作所も払い下げられた。私財を尽くして支援する。1983年、私邸(河原町蛸薬師東入ル)に厚生病院を開き院長を務めた。明石と2人の医師は無給で、診療費も貧富を考慮し「適宜」とした。1884年、京都舎密局は多額の負債で困難をきたし閉鎖している。1887年、厚生病院も廃止され、その後は市井の医師として活動を続けた。著『日本薬泉考』『化学撮要』など。72歳。 槇村正直、山本覚馬、三井源右衛門らと親交があった。博高は数多くの政策・事業に関与している。養蚕場(1871)、鴨東牧畜場(1872)、鉄具製工場(伏見製作所)(1873)、製靴場(1873)、織殿(1874)、染殿(1875)、梅津製紙場(1876)、日本初の小学校、英学校、農学校、女紅場(にょこうば)、博物館、観象台、勧業場(1871)、授産所、療病館(1870)、京都療病院(1872)、避病院(1872)、医学校(1872)、粟田口解剖所(1872)、医務取締制(1872)、医師試験制度(1874)、合薬会社アポテーキ(1874)、京都癲狂院(とんきょういん)(1875)、官立司薬場(1875)、円山吉水温泉などを創設した。京都博覧会開催にも関わる。1873年に、円山の枝垂桜を伐採から守った。 墓は京都市営清水山墓地(東山区)にある。神道のために当初は墓は立てられず、松の木が植えられていた。1959年、明石家、明石博高翁顕彰会により墓が立てられている。 ◆京都合薬会社 近代、1874年8月に近代的な医薬制度「医制」が公布され、医薬分業制が始まる。新たな薬事制度・専門職制度の確立になる。旧来の診察と調剤とを分離し、調剤については医師の処方に応じて行うものだった。 京都府の役人・明石博高が提唱し、薬業を営む有志らにより府の許可を得て、京都合薬会社が設立された。1874年9月より、日本初の株式会社「洋式調剤模範薬局(アポテーキ)」が業務を開始している。 「アポテーキ」とは、オランダ語の"Apotheek"に語源があり、調剤を行う薬局のことを意味した。薬局は、京都市内2カ所の上京(下立売通新町西入ル)、下京(小田原町通松原下ル)に設置されている。ここでは、医師の処方箋による薬の調剤を行った。 その後、制度としての医薬分業は定着しなかった。京都合薬会社は経営困難に陥り、1883年頃に薬局も廃止されている。 ◆行幸 第122代・明治天皇(1852-1912)の行幸は、1877年2月22日の西南戦争勃発のために長期化している。 1回目の天皇の京都滞在は、1月28日-2月6日であり、2月1日に、京都合薬会社の薬局(アポテーキ)(下立売通新町西入ル)を視察している。2回目の京都滞在は、2月16日-7月28日だった。 なお、駐輦(ちゅう-れん)の「輦」とは、天子の乗る車のことであり、天皇が行幸途中で車を停めるか、行幸先に滞在することを意味していた。「駐蹕(ちゅう-ひつ)」、「駐駕(ちゅう-が)」とも呼ばれた。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、『京都大事典』、『京 no.55』、ウェブサイト「薬局『アポテーキ』-(保健婦雑誌 50巻7号 医書.jp」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|