|

|

|

| 大学寮跡 (京都市中京区) Site of Heiankyu-Daigakuryo(Government office) |

|

| 大学寮跡 | 大学寮跡 |

|

|

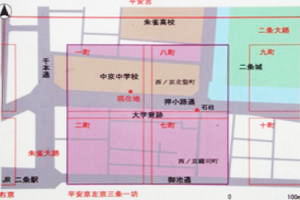

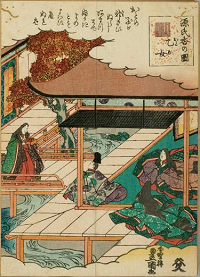

説明板「源氏物語ゆかりの地」  平安京条坊復元図、現在地は中央付近やや左の赤い点の部分、ピンク色の四角内が大学寮、右上に二条城、説明板「源氏物語ゆかりの地」より  平安時代の筆記用具、説明板「源氏物語ゆかりの地」より  右京三条一坊三町跡(JR二条駅西)から出土した墨書土器、京都市埋蔵文化財研究所、説明板「源氏物語ゆかりの地」より  「此附近 大学寮址」の石標  『源氏物語』・「少女」、源氏香の図-ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター |

京都市立中京中学校のフェンス南側に、「大学寮跡(だいがくりょう-あと)」の説明板がある。周辺東には「此附近 大学寮址(このふきん-だいがくりょう-あと)」の石標も立つ。 平安時代、この付近一帯には大学寮が置かれた。中央の最高官吏養成機関であり、現在の国立大学に相当した。 ◆歴史年表 平安時代、この地に大学寮が置かれた。 9世紀(801-900)後半、最盛期には、300人の学生を有した。 平安時代後期、大学寮は次第に衰退する。 1177年、大火の太郎焼亡(じょうもう)により廃絶した。 鎌倉時代、1212年、「火出で来て西北に至る。はてには、朱雀門・大極殿・大学寮・民部省などまで移りて」と記されている。(『方丈記』) 近代、1915年、11月、京都市教育会により石標が立てられた。 現代、2008年、3月、京都市は「源氏物語ゆかりの地」の説明板を設置する。 ◆大学寮 大学寮(だいがくりょう)は、飛鳥時代、第38代・天智天皇(在位668-672)の頃に起源があるという。701年の大宝令の制定により正式に設置された。当初は、儒教、算術の教授が行なわれる。天平期(710-794)に律令、紀伝(文章)を教授する学科も開設され、四道(しどう)の紀伝道、明経道、明法道、算道が確立する。 平安京の大学寮は、二条大路の南、神泉苑の西にあり、平安京左京三条一坊一・二・七・八町の4町(252㎡)の広さがあった。式部省被官の令外官の一つであり、中央の最高官吏養成機関だった、現在の国立大学に相当する。 大学寮の南には、大学寮で学ぶ学生(がくしょう)のための寄宿舎施設である大学別曽も建てられていた。これらは、平安時代前期に、有力貴族が子弟の教育を奨励するために設けたものに始まり、後に大学寮の公認寄宿施設である大学別曹になる。藤原氏の勧学院、和気氏の弘文院、橘氏の学館院、王氏の奨学院などだった。 学生は主に五位以上の子孫、大和政権下の渡来系書記官・東西史部(やまとかわちのふひとべ)の13-16歳の優秀な子弟だった。学生は、9年以内に卒業後国家試験に合格し、専科、成績に応じ位階が授けられ官人に就いた。9世紀(801-900)後半の最盛期には、300人の学生を有していた。 平安時代前期まで、学科は明経道の単科だった。その後、四道(四科)制が確立する。特に文章(紀伝)道が隆盛した。 事務官人は四等官の頭(かみ)、助、大允(だいじょう)、少允、大属(だいさかん)、少属各1人、ほか下級官吏の使部(しぶ)だった。教官は本科の明経の教官は博士1人、助博士(助教)2/1人、学生400人、書生(若干名)だった。教養課程の漢字の発音を教える教官は音博士1/2人、書博士2人、算博士2人、算生30人、ほか雑用係の使部20人、直丁2人がいた。頭の職掌は学生を教育するとともに、春秋には孔子などを祀る釈奠(せきてん)を催した。 大学寮は、律令制の崩壊、大学別曹の隆盛に伴い徐々に衰退する。平安時代中期、10世紀(901-1000)半ばに、大学寮出身者は、紀伝・明経などの専門家以外は、公卿にまで昇る官人はまれになる。平安時代後期には、教官である博士が菅原文章、中原明経などの家職に世襲された。この学問の家学化も衰退を招いた。 平安時代後期、1177年の大火である太郎焼亡(じょうもう)により廃絶した。 ◆源氏物語 『源氏物語』21帖「少女(おとめ)」に大学寮が登場する。祖母・大宮の元で養育されていた光源氏と葵の上の子・夕霧は12歳になり元服した。源氏は夕霧を大学寮に通わせる。 源氏は、勉学を身につけさせるために、あえて四位の特典を捨て下級の地下の六位から出発させた。その理由は「学問と大和魂を持ち合わせた人間にならなくては、国家の重鎮は務まらない」というものだった。大宮も夕霧もその処置に不満を抱く。夕霧は発奮し進士の試験に合格し、異例の早さで五位に昇進した。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市の説明板「源氏物語ゆかりの地」、『京都大事典』、 ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「和樂web」、ウェブサイト「源氏香の図-ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|