|

|

|

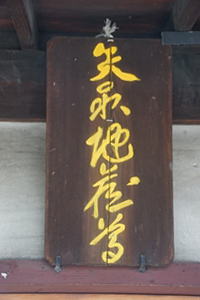

| 矢取地蔵寺 (矢負地蔵) (京都市南区) Yatori-jizo-ji Temple |

|

| 矢取地蔵寺 | 矢取地蔵寺 |

|

|

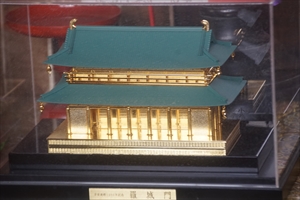

矢取地蔵  羅城門の模型  地蔵  地蔵  【参照】「羅城門町」の町名 |

九条千本、羅城門跡近くに矢取地蔵寺(やとり-じぞう-じ)という小堂が建っている。矢負(やおい)地蔵とも呼ばれている。 本尊は矢取地蔵尊を安置する。 ◆歴史年表 近代、1885年、地蔵堂が唐橋村)八条村)の人々により寄進され建立された。 昭和期(1926-1989)初期、九条通の拡幅工事の際に、地蔵堂周辺から多数の地蔵が発掘される。地蔵尊は現在、地蔵堂脇に祀られている。 ◆矢取地蔵 地蔵堂に矢取地蔵尊(160㎝)が安置されている。かつて、木像で背中に矢傷があったという。現在は石像で、右肩に矢傷の跡が残っているという。左手に宝珠、右手に錫状、矢を持つ。かつて、矢負地蔵と呼ばれたという。 平安時代、824年、第53代・淳和天皇の勅命により、東寺の空海(774-835)は神泉苑の池畔で祈り、雨乞いの法会を行なったという。都の旱魃の原因は、西寺の守敏(しゅびん、?-?)という南都僧が、雨乞いの法力により、7日の結願の時、豪雨を降らせた。だがその範囲は限られていたことによる。また、少雨であったためという。 続いて、空海による7日の修法が行われるが降雨はなかったという。その原因は、守敏が呪力により、龍神をことごとく水瓶に封じ込めたからという。空海は、唯一残された善女龍王を天竺・阿褥達智池)あのくだつちいけ)から呼び寄せた。龍王は龍に化身し、今度は神泉池に雨を降らせたという。また、苑の池に棲む龍は、本来は清らかな水を湛えた無熱地に棲む善女龍王という。空海の祈祷により、その龍が現れ三日三晩、都に雨を降らしたともいう。)『元亨釈書』『今昔物語』『古事談』『太平記』) 以後、守敏は空海を恨み、羅城門の近くを通る空海を待ち伏せした。守敏が空海の背後から矢を放つと、一人の黒衣の僧が現れた。僧は矢を右肩に受けた。僧は空海の身代わりとなり、空海は難を逃れた。僧は地蔵尊といわれ、以来、矢取地蔵と称されたという。 なお、空海による神泉苑での修法は行われなかったといわれている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 京都市の駒札、『京のおじぞうさん』、『新版 京のお地蔵さん』、『京の寺 不思議見聞録』  |

|

|

| |

|