|

|

|

| 三之宮神社(三之宮) (京都市山科区) Sannomiya-jinja Shrine |

|

| 三之宮神社 | 三之宮神社 |

|

|

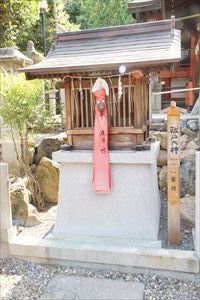

「三之宮」の社号扁額  「山科三之宮」の社号石標   手水舎  手水舎 手水舎 神楽殿(舞殿) 神楽殿(舞殿)   祓戸大神  拝殿、本殿  拝殿  本殿  本殿    宝蔵   クスノキの大木 |

山科区東野に三之宮神社(さんのみや-じんじゃ)がある。正式には「三之宮」、「山科三之宮」と呼ばれている。かつては、「西岩屋大明神(山科神社)」の三之宮とされていた。 祭神は鵜鵜草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)、後に第60代・醍醐天皇(だいご-てんのう)、北朝第6代・歴代第100代・後小松天皇(ごこまつ-てんのう)を合祀した。 ◆歴史年表 平安時代、延喜年間(901-923)、第60代・醍醐天皇の創建によるという。三之宮大明神と呼ばれた。本社殿が建立され、後に醍醐天皇を合祀した。 その後、荒廃する。 鎌倉時代、「三宮」と記されている。(『山科郷古図』) 中世(鎌倉時代-室町時代)以降、山科七郷の総鎮守になる。 室町時代、1396年、北朝第6代・歴代第100代・後小松天皇は、勅により社殿を再興した。天皇の宸筆を含む大般若経600巻を奉納した。 江戸時代、1613年、第108代・後水尾天皇は深く当宮を崇敬し、社殿を改築した。 1615年、後水尾天皇より社領20石が与えられた。 1617年、境内に神宮寺の別当寺・妙智院が造営される。以来、大般若経輪読の際には社僧が修した。 1623年、後水尾天皇の綸旨(りんじ)により勅願所になる。 幕末-近代、寺子屋が開かれ、宮司が子弟に教えていた。 近代、1868年、神仏分離令発令に伴い別当寺妙智院は廃止された。明治期(1868-1912)まで、 毎年宮中より神供米一石を下賜されていた。 1877年まで、山科祭では山科神社とともに神輿巡行を行う。 現代、1989年、参集館が建てられた。 ◆醍醐天皇 平安時代前期-中期の第60代・醍醐天皇(だいご-てんのう、885-930)。男性。敦仁(あつざね)、源維城(みなもと-の-これざね)、法名は宝金剛。京都の生まれ。父・臣籍に降下した源定省(みなもと-の-さだみ)(第59代・宇多天皇の第1皇子)、母・内大臣・藤原高藤(たかふじ)の娘・藤原胤子(いんし/たねこ)の長男。887年、父の皇籍復帰、宇多天皇の即位により皇族に列した。890年、親王宣下、891年、敦仁に改名し、893年、立太子になる。897年、13歳で即位した。父の訓示「寛平御遺誡」により、大納言の藤原時平・菅原道真が仕えた。899年、両人は左右大臣に任命される。901年、時平の讒言(ざんげん)により、道真を大宰権帥に左遷した。(昌泰の変)。以後、時平が主導権を握り、復古に動く。20人ほどの女御・更衣があり、寛明親王(第61代・朱雀天皇)、成明親王(第62代・村上天皇)など36人の子女を儲けた。904年、中宮・藤原穏子(やすこ)との間の長子・保明(やすあきら)親王を2歳で東宮とし、御息所に時平の娘・仁善子を入れた。905年、紀貫之らに『古今和歌集』撰進を命じた。909年、時平が没する。923年、保明親王も21歳で早世する。仁善子の子・慶頼王を皇太孫にしたが、925年、5歳で夭折した。これらは道真の怨霊の仕業と噂された。923年、道真左遷の詔を覆し、右大臣に復し贈位を行う。だが、930年、清涼殿に落雷し、大納言・藤原清貴らが亡くなり、天皇は病に臥した。寛明親王(第61代・朱雀天皇、保明親王の同母弟)に譲位した。出家日に右近衛府で亡くなる。 京都で没した。46歳。 平安時代では最長の33年間在位した。摂関を置かない親政は、時平の影響下にあった。班田の励行、荘園整理令施行、国史『日本三代実録』の完成、延喜格式の撰修も行う。後に治世は「延喜・天暦の治」と呼ばれた。和歌を良くし、『古今和歌集』の撰進、勅撰集に入首、家集『延喜御集』を編む。日記に「二代御記」の一つ『醍醐天皇御記(延喜御記)』がある。醍醐寺の北の山科陵(伏見区)に葬られた。 ◆後小松天皇 南北朝時代-室町時代中期の持明院統・北朝第6代・第100代・後小松天皇(ごこまつ-てんのう、1377-1433)。男性。幹仁(もとひと)。法名は素行智(そぎょうち)。京都の生まれ。父・北朝第5代・後円融天皇、母・通陽門院藤原厳子(げんし/たかこ)(三条公忠の娘)の第1皇子。一休宗純は実子になる。1382 年、父・後円融天皇の譲位を受けて、北朝第3代・崇光天皇の皇子・栄仁(よしひと)親王と皇位を争う。幹仁親王は、将軍・足利義満の推挙により親王宣下のないままに践祚する。土御門内裏に入り6歳で即位した。摂政には二条良基を任じた。左大臣・義満が補佐する。1387年、元服する。1392年、南北両朝の合一により、後小松天皇は、義満の提案を受け入れ、大覚寺統の南朝・第99代・後亀山天皇から神器を受け、即位する。1393年、父・後円融上皇が亡くなり、親政を開始した。だが、准三后義満は、皇位簒奪を狙い、天皇権限の叙任権などを渡さず、天皇は傀儡になる。1396年、義満により伝奏奉書が使用され、国際的に義満は「日本国王道義」として認められるようになる。1406年、母・通陽門院の没後、義満は正妻・日野康子を天皇准母とし、次男・義嗣を皇位継承候補として還俗・元服させた。1408年、義満が急死する。義持は、父・義満の政策を否定した。1412年、持統院統の皇子・実仁(みひと)親王(第101代・称光天皇)に譲位し、院政を行う。1428年、持統院統の猶子・後崇光院の皇子・彦仁王(ひこひとおう)(第102代・後花園天皇)が即位し、院政を行う。1431年、出家し、後も院政を執る。仙洞御所で亡くなる。57歳。 和歌・連歌、琵琶などに優れた。歌は『新続古今集』にある。日記『後小松天皇宸記』がある。陵墓は深草北陵(伏見区)になる。泉涌寺・雲龍院内に灰塚がある。 ◆宝蔵 境内に、大般若経宝蔵が残され、『大般若経』600巻(6箱)が納められている。 室町時代前期、1396年に後小松天皇は、勅により社殿を再興した。天皇は、山科郷に『大般若経』600巻、大般若十六善神本尊を下賜する。『大般若経』3巻は天皇の宸筆だった。ほかは親王、公卿、門跡などの書写によるという。 これらは、三之宮宝蔵に納められた。以来、近世に至るまで毎年旧正月、旧5月、旧9月の3回、山科14カ村の山科郷士が廻り持ちで大般若経の輪読供養をしていた。以後、山科七郷(やましな-しちごう)の結束が強まったという。野村郷(現在の西野、東野)の三之宮が、七郷の中心になっている。 江戸時代前期、1617年に、境内に神宮寺の別当寺・妙智院が造営される。以来、大般若経輪読の際には社僧が修した。その後、火災などで『大般若経』が欠本した。江戸時代後期、1824年に、有栖川宮韶仁親王(ありすがわ-の-みや-つなひと-しんのう、1785-1845)らにより、書写された経巻が補われて寄進された。 近代、1868年の神仏分離令後は、妙智院が廃止されている。維新後の輪読供養中絶を経て、現代、1969年に有志により復興された。 ◆宝篋印塔 境内の「宝篋印塔」は、神宮寺の妙智院の遺物であり、江戸時代中期、延亨元甲子年(1744年)の銘がある。14世・法印快運が造立した。 ◆一之宮・二之宮・三之宮 かつて、山科神社は「一之(ノ)宮」、中臣神社はその「二之(ノ)宮」、三之宮神社(三之宮)はその「三之(ノ)宮」と呼ばれていた。また、岩屋神社と合わせて「山科宮四座」と呼ばれた。 中臣神社は、現在も山科神社の山科祭の御旅所になっている。 三之宮神社(三之宮)では、山科祭で山科神社とともに神輿巡行が行われていた。 江戸時代初期、東野の惣触頭・土橋家が、神輿2基を寄進し祭りが復興された。山科神社の神輿1基には「西」、三之宮の神輿1基には「野」の字が冠された。近代、1877年まで山科祭で両神輿は、西野山、来栖野、東野、西野地区を共に神輿巡行していた。 その後、両社間で神輿巡行の際に争論が起きたという。近代、1878年、府命令が出て、両社は分離した。以後、山科神社が神輿1基を三之宮に渡している。氏子地区も分けられ、東野、西野は三之宮の氏子になった。 ◆年間行事 例祭(山科祭)(10月第3日曜日)。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊年間行事(拝観)などは、中止、日時・内容変更の場合があります。 ❊参考文献・資料 駒札、石碑、『京都大事典』、『史料 京都の歴史 11 山科区』、『山科の歴史を歩く』、『京都山科 東西南北』、『京都事典』  |

|

|