|

|

|

| 近江神宮 (大津市) Oumi-jingu Shrine |

|

| 近江神宮 | 近江神宮 |

|

|

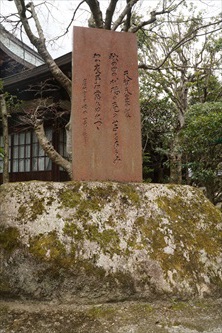

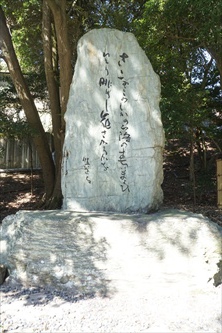

第一鳥居 第一鳥居  参道    木漏れ日の道   第二鳥居  天智天皇の歌碑「秋の田のかりほの庵(いほ)の苫(とま)をあらみわが衣手(ころもて)は露にぬれつつ」  保田與重郎の歌碑「さざなみのしがの山路の春にまよひひとり眺めし花盛りかな」  手水舎  手水舎  手水舎 手水舎 楼門  楼門 楼門 楼門 楼門 神紋、波桜   神符授与所       外拝殿  外拝殿     外拝殿    内拝殿   内拝殿  内拝殿  内拝殿、回廊  内拝殿、翼廊  内拝殿、回廊  内拝殿、翼廊  本殿     栖松遙拝殿  栖松遙拝殿  栖松遙拝殿  栖松遙拝殿  栖松遙拝殿  栖松遙拝殿  栖松遙拝殿  栖松遙拝殿    神楽殿  自動車清祓所   時計館・宝物館  漏刻の池  漏刻、矢の部分が浮上し時刻を示す。  日時計  精密日時計(矢橋式日時計)  精密日時計、「午前11時10分」を示している。  古代火時計  古代火時計、銅球  【参照】「崇福寺塔心礎納置品」。左奥に「金銅外箱」、右奥に「銀製中箱」、左手前に「金製内箱」、右手前に「瑠璃壺」、これらが入子状に納められていた。崇福寺跡の説明板より。 |

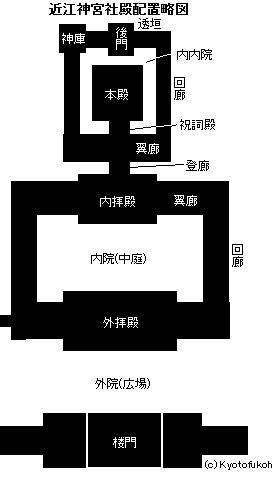

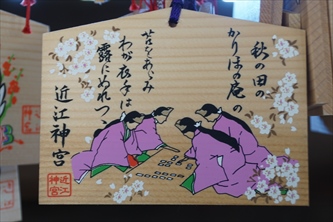

近江神宮(おうみ-じんぐう)の境内は、大津宮の所在地に近いと推定される宇佐山(334m)山麓(6万坪、20ha)にある。近代以降に創られた創建神社になる。 祭神は天智天皇(てんじ-てんのう、天命開別大神[ あめみことひらかすわけのおおかみ] )を祀る。 別表神社・旧官幣大社、勅祭社。全国十六社の勅祭社の一つ。 時・暦の祖神であり、開運・導きの大神、文化・学芸・産業の守護神時の祖神、法律の神としても崇敬を集める。御霊信仰があるともいう。 ◆歴史年表 近代、1900年、日吉大社神官・近藤明らは、天智天皇の顕彰のための「大津神宮」創建を企画する。 1908年、「大津市制施行10周年記念」に、大津市長・西川太治郎は、大津宮跡に天智天皇を祀る神社創立趣意を発表した。 1938年、内務省告示官幣大社創立の聖旨に基づき、正式に創建が決定した。 1940年、11月、第124代・昭和天皇は「皇紀2600年」を記念し、天智天皇を祭神として、大津宮の所在地と推定される宇佐山山麓錦織南志賀(神宮町)に創建した。本殿などが建てられる。造営には滋賀県民が勤労奉仕(延べ12万9669人)し、境内には全国より献木があり植樹された。外苑運動場も建設されている。(第一期工事) 1944年、神楽殿、楼門などの造営が終わる。(第二期工事)。戦争末期には、境内に軍の単発機が隠された。 現代、1945年、戦後復興を祭神に祈願した第124代・昭和天皇の勅旨により、勅祭社に治定された。 1951年、「かるた祭」「全国歌かるた大会」(1953年より「高松宮記念杯近江神宮全国競技かるた大会」に改題)」が始まる。 1953年、楼門、南回廊が焼失した。 1955年、「競技かるた名人戦」が始まる。 1956年、楼門が竣工する。 1957年、「競技かるたクイーン位決定戦」が始まる。 1963年、日本初の時計歴史館が設立される。 1969年、近江神宮時計博物館の附属研究教育機関として、「時の記念日制定50年」を記念し「近江時計眼鏡宝飾専門学院」が開設される。 1975年、外拝殿に落雷があり炎上する。 1981年、外拝殿の左右廊が新造される。 1990年、本殿、祝詞殿など屋根を葺替える。 2010年、時計館宝物館が新装開館した。 ◆天智天皇 飛鳥時代の第38代・天智天皇(てんじ-てんのう、626-672)。名は天命開別天皇 (あめみことひらかすわけのみこと) 、中大兄皇子 (なかのおおえのおうじ) 、葛城(かずらきの)皇子。第34代・舒明(じょめい)天皇皇子、母は宝皇女(後の第35代・皇極天皇、第37代・斉明天皇)。644年、中臣鎌子(なかとみのかまこ、藤原鎌足)、蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらのやまだのいしかわのまろ)と共に、蘇我氏の横暴に対して打倒を図る。645年、大極殿において蘇我入鹿(そがのいるか)を暗殺した。皇極天皇は初の生前譲位により、軽(かる)皇子(第36代・孝徳天皇)が即位した。自らは皇太子に任じられ実資的な執政を行う。大化の年号が始まり、大化の改新を断行する。出家し吉野に隠棲していた、異母兄・古人(ふるひと)大兄皇子を討つ。甘樫丘(あまかしのおか)の蘇我蝦夷を威嚇し自殺する。(乙巳[ いつし] の変)。646年、改新の詔が発せられ、公地公民制の実現を図る。649年、冠位十九階が制定された。蘇我倉山田石川麻呂を自決させた。652年、班田収授法を施行した。戸籍が作成される。653年、第2回遣唐使が派遣される。(都合5回)。654年、第37代・斉明天皇が重祚(退位した天皇が再び皇位につく)し即位する。中大兄は皇太子にとどまる。658年、孝徳天皇の子・有間(ありま)皇子を謀反の名目で処刑した。蘇我赤兄(そが のあかえ)の計による。蝦夷征伐する。661年、斉明天皇の没後、即位せずに7年間政務を執る。(素服称制[ そふくしょうせい] )。662年、新羅に軍船を送る。663年、日本の水軍27000は新羅を攻める。倭国・百済遺民の連合軍と、唐・新羅連合軍との白村江(はくすきのえ)で敗れ、戦後処理などを行う。664年、二十六階の冠位制を設け、氏上(うじのかみ)など官人の整備を行う。対馬、壱岐、筑紫国に防人(さきもり)、烽(とぶひ)を置く。筑紫に水城(みずき)、九州-奈良盆地に朝鮮式山城を築いた。665年、百済よりの亡命渡来人400人を近江国神前郡に定住させた。667年、大和・飛鳥より近江・大津京に遷都し、弟・大海人皇子(おおあまのおうじ)を皇太弟とした。668年、即位する。大津京鎮護のために、大和三輪山の大神(おおみわ)神社から大己貴神(大物主大神)を大宮(現在の日吉大社西本宮)に勧請した。初の法律の成文化された法典・近江令(おうみりょう)全22巻を施行したともいう。公的には近代まで存続した。670年、初の戸籍、庚午年籍(こうごねんじゃく)を作る。671年、大友皇子を太政大臣とし、政権確立を意図した。 天皇制的中央集権の強化のため、中国の制度、文物を移入した。百済より亡命の鬼室集斯(きしつ しゅうし)を学職頭に任じた。自ら製造したという漏刻(ろうこく、水時計)を初めて用いる。『万葉集』に4首の歌を残す。 近江大津宮で亡くなる。46歳。陵墓は山科陵(山科区)とされる。 ◆高松宮宣仁親王 近現代の皇族・高松宮宣仁親王(たかまつのみや-のぶひと-しんのう、1905-1987)。幼少時の称号光宮(てるのみや)。第123代・大正天皇と貞明皇后の第3皇子。1913年、有栖川宮第10代・威仁親王没後、大正天皇の特旨により親王に高松宮の号を与えた。1923年、祭祀、邸宅などは高松宮に引き継がれる。1920年、学習院中等科退学、海軍兵学校予科入学。1921年、海軍兵学校本科編入、1925年、海軍少尉任官。1930年、徳川慶喜の孫・徳川喜久子と婚儀。1932年、海軍砲術学校高等科卒業、巡洋艦「高雄」、戦艦「扶桑」分隊長。1934年、海軍大学校入学、1935年、海軍少佐進級。1937年、海軍大学校卒業、軍令部出仕兼部員。1940年、戦艦「比叡」砲術長、海軍中佐。1941年、横須賀海軍航空隊教官。太平洋戦争開戦前、軍令部部員、大本営海軍参謀。1942年、海軍大佐。1945年、東久邇宮稔彦王首相宮の命により、徹底抗戦を主張した第302海軍航空隊に武装解除の説得に赴く。戦後、皇統護持に協力した。1946年、族院議員を辞職。「済生会」総裁など厚生、社会活動、スポーツ、国際親善などに尽力した。豊島岡墓地に葬られた。82歳。 親王は、近江神宮造営の奉賛会総裁に就任、その後も当宮を度々参詣した。冠する「高松宮記念杯競技かるた全国大会」などが開催されている。親王に関わる栖松遥拝殿が当宮内に遷されている。 ◆角南隆 近現代の設計技師・角南隆(すなみ-たかし、1887-1980)。1915年、東大建築家卒、1916年より、明治神宮造営に関わる。1919年、内務省神社局技師になる。1935年以降、近江神宮造営に関わる。海外、国内の多くの神社建立に指導者として関わった。93歳。 ◆谷重雄 近現代の設計技師・谷重雄(1909-1988)。1932年、東京帝国大学数学科中退、建築科卒業、内務省神社局嘱託内務技師になる。1938年、近江神宮造営に関与した設計事務所・小林福太郎没後、造営原案を修正し実施案をまとめる。戦後、建設省住宅局住宅経済課勤務、東京都立大学教授。伊勢神宮氏子総代。79歳。 ◆大津京 大津京(大津宮)の詳細は分かっていない。飛鳥時代、663年に飛鳥より遷都になった大津宮は、錦織遺跡(大津市錦織2丁目)を中心として、琵琶湖の西岸に建都されたとみられている。 663年の白村江の戦いにより、日本は、唐・新羅の連合軍に敗れた。中大兄皇子は、国防、国内体制強化をはかるために、遷都して大津京を造営したといわれている。近江には、旧勢力の影響を避け亡命した百済系渡来人が多く居住していた。彼らの動静の監視と北陸道の確保、東国の支配も視野に入れた。664年、皇子は第38代・天智天皇として即位した。だが、672年の壬申の乱後、第40代・天武天皇は飛鳥浄御原宮に再遷都し、大津京はわずか5年で廃都になる。 大津京の四方に、防御的な城郭の意味も含めて4つの寺院が配置されていたという。大津京の北に南志賀町寺、北東に穴太寺、北西に崇福寺(志賀寺)、南部には、園城寺前身寺(あるいは園城寺)があったとみられている。 江戸時代以来、寒川辰清は大津宮の伝承地として錦織の地を紹介した。近代以降、宮跡所在地をめぐる論争が起こる。1895年、この錦織に「志賀宮址碑」が建立された。1901年、木村一郎は、志賀里説を提唱する。1927年、滋賀町廃寺跡を第50代・桓武天皇が創建した梵釈寺とし、大津京内裏跡ともされた。(南滋賀説)。1941年、崇福寺跡が国の史跡に指定される。1978年、滋賀県教育委員会は錦織の「志賀宮址碑」真下より「宮殿遺構の柱穴」を発見したと発表した。1979年、錦織遺跡は国の史跡に指定されている。1989年、山尾幸久は、平安時代には宮跡地が「粟津」とみなされていたとした。 ◆漏刻 飛鳥時代、671年、天智天皇は水時計の「漏刻(ろうこく)」を作り、大津宮の新台に置いて鐘鼓を打ち時報を知らせたという。また、660年、皇太子時代に漏刻を作らせたともいう。旧来は太陽の動きにより宮廷祭祀、行政が執り行われていた。天皇は、この「不定時法」より、漏刻の運用により「12辰刻・48刻制」による「定時法」に改めたともいう。12辰刻・48刻制は、1昼夜を12分し、十二支の名称で呼んだ。1「辰刻」を4「刻」(4点)」に分け、1刻を10「分(ぶ)」に分けた。(『延喜式』)。1辰刻は2時間、1刻は30分、1分は3分に相当した。また、平安時代には、「100刻制」も行われていたという。 漏刻の構造の詳細については分かっていない。飛鳥時代、斉明天皇(在位655-661)の頃の漏刻遺跡が、飛鳥の水落遺跡ではないかという。漏刻・水時計は、中国では前漢(BC206-AD8)より存在した。その後、日本でも製作されたと考えられている。 推定される漏刻は、水量(水圧)の安定のために4段の水槽からなる。最上部に「箭櫃」、次に「満水池」、「夜天池」、「日天池」、「平水池」があり、この最下段の「刻分壺」に注がれた水により、立てられた矢が浮き上がり、矢に付けた目盛で時刻を刻んだ。 実際の運用は困難であり、水流の詰まり、冬期の水の凍結、夜間運用のために灯明、監視役を置く必要も生じた。誤差補正のためには、2つ以上の漏刻を併設し、別に日時計による時差補正も行われた。携帯用の漏刻もあり、天皇行幸の際には携行し、漏刻博士、守辰丁も同行していたという。 奈良時代、太宰府、多賀城、各国府などにも漏刻が置かれ、平安時代末までは運用された。その後、律令体制の崩壊とともに衰微、廃絶した。 境内に設置されているる漏刻は、1964年、オメガ社総代理店・シイベルヘグナー社により当宮に奉納された。 ◆時計 時計館宝物館には、世界の時計2300点余りが展示されている。境内にも漏刻、日時計などが設置されている。 ◈「垂揺球儀(すいようきゅうぎ)」は、江戸時代、寛政年間(1789-1801)初めに製作された。江戸時代中期の天文学者・間重富(はざま-しげとみ、1756-1816)の考案により、戸田忠三郎忠行が製作した。日本独自の振子式天文時計であり、国内に5基確認されている。この垂揺球儀は、完全な形態で現存する唯一のものという。重りにより振子を振動させ、歯車を回し振動数を計測し表示する。100万回程度の振動数を計測することができる。天体観測用の定時法の精密な時刻を知るために用いられた。下部は不定時法により尺時計として用いられた。 ◈「櫓時計(やぐらどけい)」は、大名時計ともいう。動力に重錘を使用する。機械体は高い櫓の上にあり、重錘が下ることで動力になる。錘は、各時刻に各々の数を打ち、時刻を知らせる。心臓部になる「テンプ」の錘の位置を半月(二十四節気)毎に変えることにより、不定時法による時刻に対応させる。 ◈「香時計(こうどけい)」は、香炉盤、自香盤、抹香時計ともいう。香炉の灰の中に香を鉤型に幾重にも埋め、香の燃焼の長さにより時刻を計る。香は合歓(ねむ)の木の若葉を粉にしている。 ◈高松宮家よりの下賜品、日本最古級の「懐中時計」がある。有栖川宮家伝来とされる。 ◈「古代火時計」は境内に設置されている。約4000年前の中国で、おもに夜間の時間を計るために用いられた。龍の背に等間隔で14個の銅球が吊り下げられている。線香の火が糸を焼き切り、球が落下する。下に設けられたドラが鳴って時を告げた。2時間刻みに時を刻んでいた。 「精密日時計(矢橋式日時計)」は、境内に設置されている。日時計ながら5分刻みという世界最高の精度を誇る。矢橋徳太郎(元愛知淑徳大学教授、元岐阜天文台副理事長)が考案した。金属板の影により影を計測する。文字盤は傾斜しており、目盛も2分され、午前中と午後で左右に分けて計測する。目盛板の位置も微調整できる。境内の位置する東経135.3度と、明石の中央標準時基準子午線の通る東経135度では、経度差があるために3分の時差が生まれる。(経度差)。また、四季変化により、太陽が天の坑道上を移行する速さが一定ではないため、真太陽と平均太陽との相違による誤差も生まれる。(均時差)。この日時計は東経120度、北緯45度の水平型日時計と同期させるために、あえて文字盤を傾け、文字盤も1時間進めて設計されている。このため、経度差による時差がなくなり、目盛も等間隔になる。均時差については、目盛をその日の修正値に微調整する。これにより、中央標準時との誤差は1分程度に抑えられているという。 ◆時の記念日 飛鳥時代、671年に、天智天皇は、近江大津宮に初めて漏刻台を設けたとされる。「漏刻を新台に置きて始めて時候を打ち鐘鼓をならす。始めて漏刻を用ふ。この漏刻は天皇の皇太子にまします時に始めてみずからつくりたまふ所なり」(『日本書紀』第27巻)とある。これに先立ち、660年、皇太子時代に初めて製作したという。ただ、漏刻は現存していない。 1920年、「時の記念日」制定に際して、天皇が漏刻を設置したという陰暦4月25日(太陽暦6月10日)に記念日が定められた。 当宮は、時計との関わりが深い天智天皇を祭神としており、境内には時計館宝物館、近江時計眼鏡宝飾専門学校も併設されている。 ◆天智天皇歌 『小倉百人一首』の巻頭歌には、天智天皇の「秋の田のかりほの庵(いほ)の苫(とま)をあらみわが衣手(ころもて)は露にぬれつつ」(『後撰集』秋中・302)がある。解釈について、飯尾宗祇(1421-1502)の「王道慨嘆説」、井上秋扇の「服喪哀傷説」などいくつかある。「秋の田の刈り取った稲穂を見守る仮庵(かりほ)の蓬なども朽ち落ちて、私の袖は夜露を防ぐこともできない。」の意味という。歌は天皇が農夫の心を汲んで詠んだとされた。 『新古今集』には、天皇の皇太子時代の「朝倉やきのまろどのにわがをれば名のりをしつつ行くは誰が子ぞ」が入集する。福岡にある秋田では、天皇の田作りの伝承が残る。藤原定家(1162-1241)の『明月記』には、1235年、「古人ノ人ノ歌各一首、天智天皇ヨリ以来家隆、雅経二及ブ」とあり、天智天皇の名があり、後の『百人一首』の撰歌について記したとされている。 賀茂真淵(1697-1769)、香川景樹(1768-1843)は、「御製否定説」を唱えた。『万葉集』巻十には「詠み人知らず」としてあり、平安時代中期、951年の第2勅撰和歌集『後撰集』以後、天皇作とされるようになった。 ◆競技かるた 当宮は、天智天皇に因み、百人一首・競技かるたに縁深い。各種競技かるたの大会などが開催されている。1951年、「かるた祭」「全国歌かるた大会」が始まった。1953年より「高松宮記念杯近江神宮全国競技かるた大会」に改題)された。漫画家・末次由紀(1971-)作の漫画・アニメ『ちはやふる』の舞台にもなった。 百人一首の競技かるたは、近代以前より遊ばれていた。1904年、作家・思想家・黒岩涙香(くろいわ るいこう、1862-1920)は、各地の規則を統一し「東京かるた会」を結成、第1回競技かるた大会を開催した。1934年、「大日本かるた協会」により全国統一が行われ、1957年に「全日本かるた協会」に統一された。 競技かるたに用いる札100枚は、石天狗堂製(京都市伏見区)による。読み手1人、一対一の競技者2人による勝負(サシ取り)になる。各競技者の持札は25枚あり、全体で50枚だけを使用する。さらに空札(からふだ)が50枚があり、読み手は全部で100枚を読み上げる。各自の持札が先に無くなった方が勝利する。 競技者は各自3段に、「競技線内」(幅87㎝以内、相手の上段より3㎝ほど空け、各段の間は1㎝程)に札を並べる。その後、自分の持札・位置、続いて敵札のすべてを暗記する。暗記は15分内に行い、13分を過ぎると素振りも行うことができる。互いに「お願いします」の挨拶・礼後、左手は自陣札下段に平行させて置き、外側に軽く体を支え、右手は下段中心の外側に畳から離し、腰をやや浮かせた態勢を取る。 最初に百人一首と関係ない「難波津に咲くやこの花冬ごもり今を春べと咲くやこの花」の歌が読まれる。古代の王仁が第16代・仁徳天皇即位を祝い詠んだものという。下の句が繰り返され、1秒おいて1首目の上の句だけが読まれる。敵札を取ると持札1枚を敵に送る。お手付き(読まれていないのに敵陣札か、自陣札を触った場合)」では、敵札を1枚送られる。「ダブル(両陣にない札を、敵陣札と自陣札の両方でお手付きした場合)」には、敵に2枚を送られる。自陣札を取られ、敵陣札をお手付きした場合にも敵に2枚を送られる。 ◆崇福寺塔心礎納置品 ◈ 「崇福寺塔心礎納置品」(国宝)は、1938年に境内の北西、崇福寺跡の北西の中尾根、塔跡の塔心礎の舎利孔より見つかった。7世紀作とされる。舎利3粒、舎利容器一具(金蓋碧瑠璃壺 1口、金製内箱 1口、銀製中箱 1口、金銅外箱 1口)から成り、3箱が入子状に納められ、中心に瑠璃壺が置かれていた。「舎利」は水晶片3個による。 ◈ 「瑠璃壺」は、緑瑠璃(ガラス製)の球体に近い壺であり、上に金板打ち出しの金蓋が被せられている。高3㎝。 「金製内箱」は、甲盛の被せ蓋、身は角丸長方形の身で、いずれも鋳造、留金に指貫の鋲で連結され蓋が開閉できるようになっている。縦6㎝、横4.3㎝、高3.3㎝。 ◈ 「銀製中箱」は、甲盛の被せ蓋、身は角丸長方形の身で、いずれも鋳造であり、全体に丸みを帯びている。蓋も身も鋳造であり、留金に指貫の鋲で連結され蓋が開閉できる。縦7.9㎝、横5.8㎝、高3.9㎝。 ◈ 「金銅外箱」は、角面で鋳造、台脚に格狭間がある。外箱と内に納められていた銀中箱との間に石灰、漆喰が充填され、紫水晶片2個、ガラス玉14個があった。縦10.6㎝㎝、横7.9㎝、高7.6㎝。 ◈ 「金銅背鉄鏡1面(装身具)」は、忍冬唐草文、隙間に魚々子[ななこ、小さな円文] の彫金がある。金銅板、径7.8㎝。 ◈ ほかに、「瑠璃玉」一括、「硬玉丸玉」3顆(装身具)、「無文銀銭」11枚(装身具)、「水晶粒」2顆、「銅鈴(残欠共)」2口(装身具)、「金箔木片」などになる。すべて京都国立博物館に寄託されている。 ◆栖松遥拝殿 「栖松遥拝殿(せいしょう ようはいでん)」は、外拝殿の北に祀られている。 当宮と関わり深い高松宮宣仁親王が、成婚後、東京高輪の宮邸内に御霊屋(みたまや)を祀った。2007年に当宮内に遷座された。有栖川宮の「栖」と、高松宮の「松」により、「栖松遥拝殿」と名付けられた。「栖むところ松の如く清らかに」の意味も含められている。 ◆建築 大規模で複合的な建築様式は、「近江造(昭和造)」と呼ばれている。境内は山を背にした自然地形の傾斜地を利用している。このため、社殿は各段丘(外院、内院、内内院)に、直線上に競り上がる様に建てられている。2つの拝殿(内拝殿、外拝殿)がある。本殿を中心にする内内院、中庭を中心にする内院があり、それぞれ回廊に囲まれている。この2つの回廊間は登廊、石段で繋がれ、本殿、祝詞殿、中門、内拝殿、外拝殿は棟続きになる。入母屋造の発展型・変形建物であり、南東面し、檜素木(ひのきしらき)の流造になる。 ◈ 「内院」は、内院中庭を中心にして、内拝殿・翼廊、外拝殿・翼廊、北面廊、南面廊により囲まれている。 ◈ 「外拝殿」(登録有形文化財)は、近代、1940年に建てられた。中央間に外院からの登石階段を割込ませる。東面に高欄付縁を迫り出し、正面石階段上、背面中央に唐破風がある。中央を開け、左右は参列の空間(1000人規模)になる。木造平屋建、5間3間、入母屋造、懸造、割拝殿、銅板葺、建築面積157㎡。 ◈ 「内拝殿」(登録有形文化財)は、近代、1940年に建てられた。石階段付基壇上に建つ。中央奥に床を高くした張り出し部(3間1間)、登廊があり祝詞殿、本殿に通じる。100人余りを収容する。折上小組格天井、木造平屋建、5間3間、入母屋造、銅板葺、建築面積100㎡。 ◈ 「内院廻廊(南部)」は、近代、1940年に建てられた。木造平屋建、銅板葺、建築面積129㎡。 ◈ 「登廊」(登録有形文化財)は、近代、1940年に建立された。内内院と内院を繋ぐ。丸柱、舟肘木、豕叉首と斗で化粧棟木を支える。柱間は腰を板壁、腰長押と内法長押の間を硝子障子。木造平屋建、桁行3間の単廊切妻造、銅板葺(当初は檜皮葺)、建築面積33㎡。 ◈ 「中門」(登録有形文化財)は、近代、1940年に建てられた。板唐戸の上部、渡廊側に蟇股、斗・舟肘木、登廊側に豕叉首。木造平屋建、1間四方、切妻造、檜皮葺、建築面積7㎡。 ◈ 「内内院」は本殿・祝詞殿を中心にして、翼廊、回廊、後門・外透垣で囲まれている。 ◈ 「祝詞殿(舎)」(登録有形文化財)は、1940年に建てられた。本殿前面に張り出す切妻の向拝部をあてる。全面吹放し、三方に高欄付の縁。小組格天井、木造平屋建、1間1間、檜皮葺、建築面積13㎡。 ◈ 「渡廊」(登録有形文化財)は、近代、1940年に建てられた。内内院の中門から祝詞舎に繋ぐ。妻先を本殿向拝の下に重ねる。吹放ち廊下、丸柱、舟肘木、化粧棟木を虹梁・蟇股・斗で支える。木造平屋建、1間3間、切妻造、檜皮葺、建築面積26㎡。 ◈ 「本殿」(登録有形文化財)は、近代、1940年に建てられた。1990年に屋根を葺替えた。内務省神社局による。設計は角南隆、谷重雄による。傾斜地に建てられている。屋根に千木、堅魚木をあげる。木造平屋建、三間社流造、檜皮葺、建築面積53㎡。 ◈ 「後門」(登録有形文化財)は、近代、1940年に建てられた。本殿の真後にあり、透塀の中央にある。扉に連子、屋根は一段高く、緩やかな反りを付ける。木造棟門、切妻造、檜皮葺、幅2.7m。 ◈ 「翼廊(北部)」(登録有形文化財)は、近代、1940年に建てられた。中門に繋がり、内内院の東面にある。渡廊に直交する翼廊の北部分で外側を連子窓、内側を開放。丸柱、舟肘木、小屋組は豕叉首、軒は一軒、化粧垂木には反りはない。木造平屋建、桁行4間。切妻屋根、檜皮葺。建築面積22㎡。 ◈ 「翼廊(南部)」(登録有形文化財)は、近代、1940年に建てられた。桁行4間の南端の2間分を板唐戸(北面と南面)、連子窓(東面と西面)により囲い弁備所(仮神饌所)にする。木造平屋建、檜皮葺、建築面積22㎡。 ◈ 「透塀(北部)」(登録有形文化財)は、近代、1940年に建てられた。土台建ちの面取角柱に秤肘木。柱間は腰を1枚板、腰長押と内法長押の間を連子窓。5間目以西の棟を一段高める。木造、檜皮葺、長さ36m。 ◈ 「透塀(南部)」は、近代、1940年に建てられた。手前より3間目を連子の引戸。控えの斜材は鉄筋コンクリート製木造、檜皮葺、長さ36m。 ◈ 「神庫」(登録有形文化財)は、近代、1940年に建てられた。内内院の南西隅に位置する。平入の揚床式倉庫、面取角柱、舟肘木。横板を落込んで壁。妻飾は豕叉首、破風に懸魚。木造平屋建、切妻造、檜皮葺、建築面積8㎡ ◈ 「外院」は外院広場を中心にして、楼門、外廻廊、外透塀より西内、外拝殿に囲まれた空間に多くの社殿が建てられている。 ◈ 「外廻廊」(南部)(登録有形文化財)は、近代、1944年に建てられた。当初は7間3間あり、現在は3間が残る。東面は土間床上に高欄付。木造平屋建、銅板葺、建築面積15㎡。 ◈ 「外廻廊(北部)」(登録有形文化財)は、近代、1944年に建てられた。北端で西に矩折れ外透塀に接続する。切妻屋根、吹放ちの単廊、外側に高床風の縁を迫り出し高欄。丸柱、舟肘木、妻飾を豕叉首として懸魚。木造平屋建、銅板葺、建築面積60㎡。 ◈ 「外透塀南部」(登録有形文化財)は、1944年に建立された。5間の屋根塀土台立ちの角柱に秤肘木。柱間は腰長押と内法長押の間に連子窓。木造、銅板葺、建築面積10㎡。 ◈ 「楼門」は、近代、1944年に建てられた。現代、1953年、焼失、1956年に再建された。 ◈ 「北神門」(登録有形文化財)は、近代、1944年に建てられた。円形本柱、角形控柱上部に海老虹梁、本柱上に平三斗、化粧棟木、控柱は大斗肘木で軒桁を支え、反り付きの切妻屋根。木造八脚門、3間3戸、銅板葺、建築面積15㎡。 ◈ 「自動車清祓所」(登録有形文化財)は、近代、1890年に建てられた。かつて大津裁判所本館の車寄だった。現代、1971年に現在地に移築される。隅柱に2本宛の控柱を添わせる。ムクリ破風の蝙蝠形懸魚に菊の紋章がある。造平屋建、銅板葺、26㎡。 ◈ 「神饌所」(登録有形文化財)は、1940年に建てられた、第二期工事で神楽殿と結ばれた。南北両面に玄関口、腰を竪羽目、腰長押以上を横板落込み、西北に簓子下見の付属屋を張り出す。木造平屋建、入母屋造、銅板葺、建築面積53㎡。 ◈ 「神楽殿」(登録有形文化財)は、近代、1944年に建てられた。東南端に切妻屋根の車寄玄関を張出し、廻廊側の正面に唐破風。北面と西面に廊下、木造平屋建、正面3間奥行4間、入母屋造、銅板葺、建築面積162㎡ ◈ 「斎館」(登録有形文化財)は、近代、1940年に建立された。8畳(棹縁天井)、床付10畳(書院座敷は格天井)、南と東に畳敷の広縁、東面に高欄付の縁。木造平屋建、入母屋造、銅板葺、建築面積98㎡。 ◈ 「斎館玄関」(登録有形文化財)は、1944年に建てられた。正面に縦長の桟唐戸を4枚建込み、長押上に細かい縦桟の欄間。舟肘木、妻飾は豕叉首、破風に懸魚。木造平屋建、瓦葺、建築面積27㎡。 ◈ 「勅使玄関」(登録有形文化財)は近代、1940年に建てられた。東面中央に唐破風。舟肘木、内部は1間幅を中央で土間と廊下、玄関の突当たりに棚。木造平屋建、銅板葺、建築面積22㎡。 ◈ 「参拝者休憩所」(登録有形文化財) は、近代、1944年に建てられた。切妻屋根の4周に庇、内部は身舎部分を棹縁天井、庇部分は化粧小屋裏、丸柱と差肘木による。木造平屋建、瓦葺、建築面積75㎡。 ◈ 「参集所」(登録有形文化財)は、近代、1944年に建てられた。神楽殿に接続し、一部2階建、10畳間を4間(南端に床の間、東面は連続の出窓)並べ、北端東面に通用玄関、西に参集所玄関への接続部を張りだす。木造平屋建、瓦葺、建築面積155㎡。 ◈ 「手水舎」(登録有形文化財)は、近代、1940年に建てられた。内転びの隅柱に2本宛の控柱、舟肘木、一軒疎垂木、豕叉首、破風に懸魚。木造平屋建、切妻に銅板葺(当初は檜皮葺)、建築面積18㎡。 ◆鳥居 「第一鳥居」(登録有形文化財)は、近代、1944年に建てられた。反りのある棟木、島木、内転びの丸柱、角断面の貫と額束を入れる。台石は二石、根巻は低い。木造、明神鳥居、幅7.3m。 ◆文化財 ◈江戸時代の曾我蕭白(1730-1781)筆「楼閣山水図屏風」六曲屏風一双(重文)、琵琶湖文化館に寄託。 ◈河井寛次郎(1890-1966)作「抹茶茶碗・花扁壺」、池田遥邨(1895-1988)作「唐崎の松」、「漆大食籠・漆行器」。 ◈「白磁水注」(重文)は北宋時代作で、 東京国立博物館寄託。 ◈刺繍で織った「百人一首織かるた」。 ◆歌碑・句碑 境内に歌碑、句碑、詩碑が立つ。 「秋の田の刈穂の庵の苫をあらみわが衣手は露にぬれつゝ」(天智天皇)、「淡海乃海夕浪千鳥汝鳴者情毛思努爾古所念」(柿本人麻呂)、「皇皇明日月と光り帝徳天地に載す三才並に泰昌万国臣義を表す」(大友皇子)、「楽浪乃国都美神乃浦佐備而荒有京見者悲毛」(高市黒人)。 「歳神は今帰らすか左義長の青竹はぜて高く燃え立つ」(横井時常)、「比叡ヶ嶺に近く琵琶湖を目下に大神の辺に永世住まなむ」(平田貫一)、「湖ほとに息づき比そめと波はいひは留けく可奈志と波はまたいふ」(香川進)、「湖に音なき音を韻かせて比良ゆ流るる夕茜雲」(山村金三郎)、「さざなみのしがの山路の春にまよひひとり眺めし花盛りかな」(保田與重郎)、「人間の智恵のはじめよひそひそと秘色の水に刻まあたらし」(春日真木子)。 「から崎の松は花より朧にて」(芭蕉)、「楼門に湖脈打てる望の月(伊藤香舟女)、「漏刻の音とこしへに初日影(桂樟蹊子)。 ◆社叢森 境内には多くの樹木が植栽され、豊かな森になっている。これらは、近代、1940年の創建時に、近代造園技術による林苑工事により造られた。敷地面積3万6960㎡に、全国・海外から延べ1万217人の勤労奉仕があり、献木(成木3455本、株1622株、苗木1万55本)が植えられた。 喬木性、低木性の、針葉樹、落葉広葉樹、常緑広葉樹などであり、人工的に極相林を造成した。これには、先立つ1915年-1919年に行われた明治神宮の林苑計画が影響したといわれている。 近江神宮の、1996年-1997年の毎木調査によると、高木層構成木2483本のうち、常緑広葉樹(照葉樹)1617本(65.12%)、落葉広葉樹682本(27.27%)、常緑針葉樹182本(7.33%)の構成比になる。常緑広葉樹は、おもにアラカシ、シラカシ、シイなどによる。巨木としては、シイ(胸高周囲3.5m、高さ20m)がある。 1970年に確認された生物は、キノコ類87種、蘚苔類23科50種、シダ植物16科43種、種子植物82科272種、陸貝類8種、昆虫類は多様、鳥類は冬季3目12科(1亜科含)16種・夏季4目14科(1亜科含)16種、哺乳類5種だった。 ◆宇佐山 宇佐山(334m)は、本殿の裏山にある。平安時代、武将・源頼義(988-1075)が中腹に宇佐八幡宮を勧請したという。 安土・桃山時代、1570年、織田信長の家臣・森三左衛門可成(1523-1570)は宇佐山城を築城した。宇佐山城の戦いで、浅井・朝倉軍により討死した。1571年、比叡山焼討でも城が使われている。その後、廃城になる。宇佐八幡宮も焼失し、現在は仮本殿が建てられている。 ◆祭礼 ◈「かるた祭・かるた開きの儀」(1月8日)では、神座殿で読師が神前で天智天皇の『小倉百人一首』の巻頭歌を朗誦し、采女装束の4人の取姫が「かるた開きの儀」を行う。その後、近江勧学館で「高松宮記念杯競技かるたの全国大会」が開催される。 ◈「例大祭」(4月20日)は、天智天皇が大津京遷都の記念日にあたる。勅使参向のもとに例祭が斎行され。直後の日曜日に子供神輿、近江まつりが行われる。 ◈「燃水祭」(7月7日)では、新潟県黒川村の臭水遺跡で古式に則り「採油の儀」が斎行される。石油関係者の参集を得て近江神宮では「燃水献上の儀」が執り行われる。黒川の地では、古くより油田から臭水(くそうず/くさみず、原油)が湧き出し、黒い川になって流れていたという。これが地名の由来という。採油には、干した植物のカグマ(リョメンシダ)を用い、これに油を癒着させ、手で扱(しご)いて桶に入れた。ある時、落雷などにより臭水に引火し火災になった。飛鳥時代、648年、中大兄皇子(天智天皇)は、村人が被害を受けていると聞くに及んだ。臭水の神を祀り、清砂を撒く工事を行い鎮火した。668年、村人は感謝の念を込めて「燃土燃水」を献上したという。(『日本書紀』)。これが、「燃土(燃ゆる土、泥炭)」、「燃水(燃ゆる水、石油)」の初出になった。 ◆アニメ アニメーション『ちはやふる(第1期)』『ちはやふる2』『ちはやふる3』(原作・末次由紀、制作・マッドハウス、第1期2011年10月- 2012年3月、第2期2013年1月-6月、第3期2019年10月-、第1期全25話、第2期全25話 ・ OVA1話 全話)の舞台になった。第12話「むらさきのゆきしめのゆき」、第13話「きみがため」、2期第7話「しるもしらぬも あふさかのせき」などに登場する。 ◆年間行事 歳旦祭(初日の出遙拝式)(1月1日)、 日供始祭(1月2日)、元始祭(1月3日)、昭和天皇祭遙拝式(1月7日)、天智天皇祭(1月10日)、かるた名人位クイーン位決定戦(1月上中旬土曜日)、かるた祭(1月上・中旬の日曜日)、高松宮記念杯歌かるた大会(1月上・中旬の日曜日)、古神札焼納祭(1月15日)、節分祭(2月3日)、紀元節祭(2月11日)、律令祭(2月23日)、勧学祭(3月1日)、祈年祭(3月17日)、皇霊祭遙拝式・皇霊祭(春分の日)(3月21日)、宵宮祭(4月19日)、例祭(大津宮に遷都された記念日に、勅使が参向して行われる。)(4月20日)、近江まつり(4月20日の次の日曜日、20日が日曜日の場合は20日)、昭和祭(4月29日)、崇福寺鎮魂供養祭(5月17日)、流鏑馬神事(武田流鎌倉派流鏑馬神事)(6月第1日曜日)、献茶祭(6月9日)、漏刻祭(時の記念日)(6月10日)、雷神祭(6月12日)、献菓献煎茶祭(6月第4日曜日)、饗宴祭・大祓式(6月30日)、燃水祭(7月7日、7日が平日の際は7日、土・日曜日の場合は5日)、全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会(7月下旬の土・日曜日)、弘文天皇祭(8月24日)、献書祭(8月下旬の日曜日)、観月祭(9月、旧8月15日)、敬老祭(敬老の日)、神嘗奉祝祭(10月17日)、菊花祭・ムべ献納(奥島の御贄郁子[おんしむべ] )(11月1日)、御鎮座記念祭(11月7日)、初穂講大祭(12月1日)、門松立て(正月事始め)(12月13日)、煤払祭(12月20日)、天長節祭(12月23日)、除夜祭・大祓式(12月31日)。 月次祭(毎月1日、10日、20日)、交通安全祈願祭(毎月1日)、鎮火祭(毎月27日)、水難者慰霊祭(毎月28日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『近江神宮 天智天皇と大津京』、『関西のモダニズム建築』、『日本の国宝 77 滋賀/園城寺(三井寺)近江神宮』、『近江・若狭・越前寺院神社大事典』、『近江の鎮守の森』、「近江神宮のご案内」、『歴代天皇125代総覧』、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「近江神宮」、ウェブサイト「文化庁 国指定文化財等データベース - 文化遺産オンライン」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|