|

|

|

| 観音寺 (京都市上京区) Kannon-ji Temple |

|

| 観音寺 | 観音寺 |

|

|

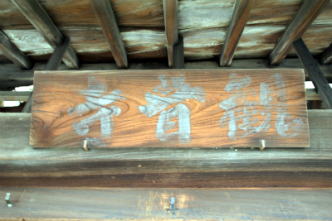

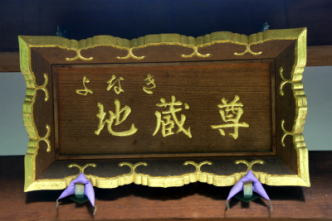

山門  山門  門扉、楠の一枚板  庫裏   千人堂  千人堂  千人堂、びんづる  よなき地蔵尊  よなき地蔵尊 |

観音寺(かんのん-じ)は、山号を慈眼山という。江戸時代、千本通より西のこの地は「西寺町」といわれ、寺院が多く建ち並んでいた。 浄土宗単立、本尊は聖観世音菩薩(阿弥陀如来とも)。かつて、浄土宗知恩寺派の末寺だった。 洛陽三十三か所観音第27番札所。 ◆歴史年表 創建の詳細については不明。 室町時代、応永年間(1394-1427)、疾病が流行り、山名重氏(やまな-しげうじ)は観音に祈願して人々を助けた。この時、観音堂を再興したという。報恩に多くの人が集い、「千人堂」と呼ばれた。(『拾遺都名所図会』) 江戸時代、1607年、梅林が一条室町に創建したという。(『拾遺都名所図会』) 1661年、類焼し、一条寺町(上京区)より現在地に移る。(寺伝) 1673年、寛文の大火により焼失している。 1788年、天明の大火により焼失した。 その後、再建された。 ◆山名 重氏 室町時代の山名 重氏(やまな-しげうじ、?-?)。詳細不明。男性。応永年間(1394-1427)、疾病が流行り、観音に祈願して人々を助けた。この時、観音堂を再興したという。報恩に多くの人が集い、「千人堂」と呼ばれた。 ◆快慶 鎌倉時代の仏師・快慶(かいけい、?-?)。詳細不明。男性。号は安阿弥(あんなみ)、法名は安阿弥陀仏。運慶の父・康慶の弟子といわれ、1203年、運慶らと合作の東大寺南大門仁王像などがある。作風は安阿弥様式と呼ばれた。 ◆観音 境内の観音堂本尊の「聖観世音菩薩」は、鎌倉時代の運慶の弟子・安阿弥(快慶)作といわれる。かつて、堀川一条(上京区)にあったという。(『拾遺都名所図会』)。一条戻橋の畔ともいう。 平安時代、三善清行(847-919)の葬送の時、その子・浄蔵貴所が父を蘇生させた。その際に祈祷を込めたという。観音堂は信仰を集め「千人堂」と呼ばれた。 南北朝時代、1390年、疫癘(えきれい、流行病)の際に、死屍を捨てる者が多かったという。山名重氏(やまな-しげうじ)が鎮疫を祈念し、霊験により死屍を蘇生させたという。 安土・桃山時代-江戸時代前期の慶長年間(1596-1615)に現在地に遷された。洛陽三十三カ所観音第27番札所に数えられる。 ◆よなき地蔵 境内の「よなき地蔵」も知られている。 ◆山門 「山門(表門)」は、旧伏見城(伏見区)の牢門を移築したという。罪人は釈放される際に、再び投獄されることのないように、門前で百度、鞭(むち)で叩(たた)かれたという。そのため「百叩きの門」とも呼ばれた。 門の扉は楠の一枚板で、「出水の七不思議」の一つに数えられている。門の潜戸は風で鳴り、人の泣き声にも聞こえたという。江戸時代前期、1656年まで、御土居掘の一部は幕府により同寺に預けられていた。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 駒札、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『京都歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|