|

|

|

| 慈眼寺 (京都市上京区) Jigen-ji Temple |

|

| 慈眼寺 | 慈眼寺 |

|

|

山本梅逸先生墓所の石標  玄関   庫裏  鐘楼     佐々成政と正室・慈光院の墓   山本梅逸の墓  神沢杜口の墓 |

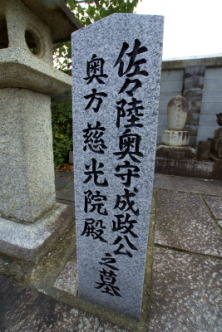

七番町(しちばん-ちょう)に慈眼寺(じげん-じ)はある。山号を福聚山(ふくじゅ-ざん)という。 鎌倉時代の曹洞宗開祖・道元が創建したという洛中三カ寺(ほかに宗仙寺、天寧寺)の一つとされる。曹洞宗の寺院は京都には数少ない。 曹洞宗、本尊は聖観音坐像。 ◆歴史年表 鎌倉時代、曹洞宗開祖・道元(1200-1253)が京都に創建した三か寺の一つともいう。 安土・桃山時代、1588年、鷹司信房の北の方・嶽星院(がくせいいん)が、父・陸奥守・佐々成政の菩提のために、故・大雲永瑞(だいうん-えいずい)を開山とし、本祝宗源を招いて建立したという。当初、西陣(石屋厨子、上京区)にあった。 年代不詳、その後、寺町丸太町(上京区)に移転する。2度の移転があったという。 江戸時代、1663年、現在地に移され再建された。 ◆道元 鎌倉時代前期-中期の曹洞宗開祖・道元(どうげん、1200-1253)。男性。俗姓は源氏、号は希玄(きげん)、道玄、字は仏法房、諡号は仏性伝東国師、承陽大師。京都の生まれ。父・内大臣・源(土御門)通親/通親の子・通具(みちとも)、母・伊子(いし)(太政大臣・藤原[松殿])基房[もとふさ]の3女)。誕生地は、宇治木幡の松殿家山荘という。その後、久我の地に引き取られたとみられる。1203年、父を亡くす。1207年、母を亡くした。1208年、叔父・師家は、松殿家の養子に迎え入れようとするがそれを断る。1212年、母の弟・比叡山延暦寺・良観法印の庵に入り、横川般若谷、千光谷に住した。1213年、座主・公円のもとで菩薩戒を受ける。天台宗で、衆生は仏性を具えているのにもかかわらず、既に仏である者が修行し続ける理由が解けず、1214年、比叡山を下りる。園城寺の母方縁者・公胤(こういん、47世長吏)の門を敲く。公胤の勧めにより、1217年、臨済宗の建仁寺に移り、栄西(相見していないとも)、その高弟・明全に学び臨済の印可を受けた。1223年、師・明全と共に宋に渡る。天童山・景徳寺で無際了派に学ぶ。1224年、育王山・広利寺、径山(きんざん)・万寿寺、天台山・万年寺などを歴訪した。1225年、明全が亡くなる。天童山で曹洞宗・長翁(天童)如浄(にょじょう)に師事し、曹洞禅を学び印可を受けた。1227年、如浄の法統を得て帰国する。1228年、建仁寺に入る。日本初の坐禅儀『普勧坐禅儀』を著す。禅は釈迦の正法としたため、比叡山衆徒による迫害を受け、1230年、深草・安養院に閑居する。1233年、深草・極楽寺に修行道場の観音導利院(後の興聖宝林禅寺)を建立する。天台宗の圧力はやまず、1243年、檀越・波多野義重の領地である越前の志比荘(しびのしょう)に逃れる。1244年、義重の請により、越前に大仏寺(後の永平寺)を開いた。1247年、鎌倉幕府執権・北条時頼に請われ下向した。1252年、病になり、1253年、後事を弟子・孤雲懐奘(こうん-えじょう)に譲り、京都西洞院高辻の俗弟子・覚念の邸で亡くなったという。54歳。遺骸は東山・赤辻で荼毘に付され、遺骨は永平寺に埋葬された。 日本曹洞宗の開祖。道元は、自己に本来具わる仏法は修行によって初めて現れ成就する(身心脱落)とした。無限の修行を成仏の本質とする「修証一如」、坐禅に打ち込むことこそが最高の修行とする「只管打坐(しかんたざ)」などを唱えた。6篇の禅院での修道規則「永平清規」も定めた。仏法の正門は座禅にあるとした『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう) 』95巻(1230-1252)を著した。門弟には、懐奘、詮慧(せんね)、僧海(そうかい)らがいる。 1854年、第121代・孝明天皇より諡号の仏性伝東国師、1879年、第122代・明治天皇より承陽(じょうよう)大師を贈られた。 ◆大雲 永瑞 室町時代後期の曹洞宗の僧・大雲 永瑞(だいうん-えいずい、1482-1562)。詳細不明。男性。搗、後法音院太閤。尾張(愛知県)の生まれ。織田信長の父・信秀の伯父に当たる。尾張・雲興寺の祥巌秀麟の法を継ぎ、雲興寺住持になる。1540年、信秀に招かれ尾張・万松寺(ばんしょう-じ)を開いた。81歳。 ◆本祝 宗源 安土・桃山時代の曹洞宗の僧・本祝 宗源(?-?)。詳細不明。佐々成政の弟になる。尾張・万松寺(ばんしょう-じ)の大雲永瑞(だいうん-えいずい)の弟子に入る。1588年、慈眼寺を開いた。 ◆嶽星院 安土・桃山時代-江戸時代前期の嶽星院(がくせい-いん、?-1630)。詳細不明。女性。岳星院、嶽星院輝子。父・陸奥守・佐々成政の2女。公卿・鷹司信房に嫁いだ。1588年、父・成政の菩提のために慈眼寺を建立した。 ◆鷹司 信房 安土・桃山時代-江戸時代前期の公卿・鷹司 信房(たかつかさ-のぶふさ、1565-1658)。詳細不明。男性。父・公卿・二条晴良。継室は佐々成政の娘・嶽星院輝子。1579年、織田信長の命により断絶していた鷹司家を再興した。1606年-1608年、関白、後法音院太閤と呼ばれた。93歳。 ◆佐々 成政 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・佐々 成政(さっさ-なりまさ、1536/1539-1588)。男性。尾張(愛知県)の生まれ。14歳で織田信長の小姓になり、信長に仕えた。1560年、家督を継ぎ比良城主になる。1567年、信長の親衛隊、黒毋衣組筆頭に選ばれる。1573年、朝倉義景攻めなどの戦功により越前府中を与えられる。1575年、越前2郡を「府中三人衆(成政・前田利家・不破光治)」として与えられ、柴田勝家の配下に入る。1580年、神保長住を助け越中・富山城に入った。1581年、信長により越中国を与えられた。1582年、本能寺の変後、豊臣秀吉に属した。1583年、秀吉と勝家が戦った賤ヶ岳の戦いで、成政は当初、勝家に味方した。戦後、秀吉に屈服し越中一国を安堵された。1584年、小牧・長久手の戦いでは、徳川家康・織田信雄(信長次男)が秀吉と争い、成政は徳川方に寝返る。家康に秀吉への抵抗を促した立山の「さらさら峠越え」を行い、失敗する。1585年、利家と戦い秀吉に降伏した。1587年、秀吉の九州平定後、熊本城城主になる。検地に伴う国人一揆の鎮定失敗の責で秀吉の命により、1588年、摂津尼崎の法園寺で切腹した。50歳。 墓は法園寺にある。 ◆山本 梅逸 江戸時代中期-後期の絵師・山本 梅逸(やまもと-ばいいつ、1783-1856)。男性。名は親亮、字は明卿、初号は梅佚、別号に春園、玉禅、梅華、天道外史。尾張(愛知県)の生まれ。家は彫刻師。山水花鳥画に秀でた山田宮常、花鳥人物画の張月樵らに絵を学び、豪商・神谷天遊の庇護を受けた。21歳で京都に移り、また各地を遊歴した。1854年、名古屋に戻り、藩の御絵師格になる。「花鳥図屏風」などの花鳥画に秀でた。横笛、煎茶道にも通じていた。74歳。 墓は慈眼寺にある。 ◆神沢 杜口 江戸時代中期-後期の随筆家・神沢 杜口(かんざわ-とこう、1710-1795)。男性。本姓は入江、名は貞幹、通称は与兵衛、別号は可々斎、其蜩(きちょう)。俳諧を京の俳人・爪木晩山、京俳壇の重鎮・松木淡々に学んだ。40歳頃、京都町奉行与力職を辞し、1日に20km以上を歩き、著述を行う。随筆集『翁草』全200巻(1772-1791)を著した。1788年、天明の大火などの記録と、鎌倉時代-江戸時代の伝説、奇事、異聞の抜書集だった。自著『翁草』も大火により焼失するが、1791年、記憶を頼りに再びまとめる。与謝蕪村と親交があった。後世の森鴎外は本書より題材を得ている。86歳。 墓は慈眼寺にある。 ◆江川 太郎左衛門 江戸時代後期の砲術家・江川 太郎左衛門(えがわ-たろうざえもん、1801-1855)。男性。江川家は代々、幕府・伊豆韮山世襲代官。父・英毅。1835年、父没後、36代当主、代官職を継ぐ。渡辺崋山と交遊を結ぶ。1839年、言論弾圧の蛮社の獄で疑いをうける。1841年、高島秋帆に洋式砲術を学び、1842年、師範を許され、江戸芝に縄武館を開く。1843年、幕府の鉄砲方を兼務、翌1844年、兼帯を解任。1849年、反射炉の建造に着手、1854年、韮山反射炉は起工し、その没後に完成した。1853年、ペリー来航に際し、勘定吟味役格として品川台場の築造責任者に就く。伊豆戸田村で軍艦を建造し、日本初の近代造船を手掛けた。改革により「世直し大明神」と呼ばれた。種痘を奨励した。 54歳。 墓は慈眼寺にある。 ◆本尊など ◈本尊の「聖観音坐像」は、清水寺の本尊と同木とされる。 ◈本堂東檀中央に佐々成政の位牌「成政寺殿前奥州太守四品庭月道閑大居士」、その4年後に没した妻の位牌「慈光院殿善屋貞循大姉」が祀られている。 ◆建築 本堂は、近代、1937年に再建された。書院造の禅寺になる。 ◆文化財 ◈山本梅逸筆「名花十友図」、「雲龍」、孫・山本億筆「牡丹小禽図」(京都国立博物館寄託)、載文進筆「双鹿図」、室町時代の雪舟の弟子・曽我蛇足筆「山水図」などがある。 ◈鷹司家愛用の煙草盆など。 ◆墓 ◈佐々成政と正室・慈光院の墓という五輪塔がある。 ◈江戸時代末期の南画家・山本梅逸、江戸時代中期の京都町奉行の与力で俳人・随筆家・神沢杜口、砲術家・江川太郎左衛門の墓がある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『京都歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』 、『京都戦国武将の寺をゆく』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|