|

|

|

| 撞木町廓碑 (京都市伏見区) Shumokucho-kuruwahi |

|

| 撞木町廓碑 | 撞木町廓碑 |

|

|

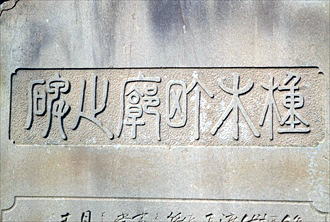

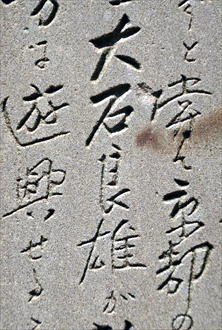

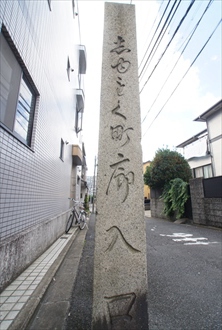

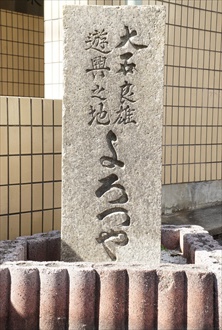

「撞木町廓碑」  「撞木町廓碑」、「橦(撞)木町廓之碑」とある。 「撞木町廓碑」、「橦(撞)木町廓之碑」とある。 「橦(撞)木町廓之碑」、「大石良雄」の名がある。  「撞木町廓入口」と刻まれている。2本の門柱のように立つ。  「志ゆくも町廓入口」と刻まれたもう一つの石柱  「大石良雄 遊興之地 よろつや」の石標  「撞木町」の町名板  地蔵尊  地蔵尊 |

撞木町(しゅもく-ちょう)の住宅街の一角に、「撞木町廓碑(しゅもく-ちょう-くるわ-ひ)」が立てられている。この地は、かつて京街道、大津街道の分岐点に近かったことから栄え、芝居小屋、土産物屋、下級遊郭が軒を並べていた。 撞木町廓には太夫はおらず、下級遊女の天神(てんじん)、囲(かこい、鹿子位)、半夜(はんや)などの廓があり、一時は大いに繁盛したという。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1596年、豊臣秀吉が公許した傾城町(けいせいまち)が生まれる。だが、旧9月、慶長伏見大地震に被災し、以後、衰微する。また、秀吉の許可を得て、林又一郎が田丁に開業したともいう。(『色道大鏡』) 1600年、関ヶ原の戦い以後は衰微したという。 江戸時代、1604年、渡辺掃部(わたなべ-かもん)、前原八右衛門は、撞木町西の富田信濃守屋敷跡・谷出羽守屋敷に、田町の廓を移し、撞木町遊廓(しゅもくまち-くるわ)を開設した。(『京都府地誌』『豊公伏見城ノ図』) 延宝年間(1673-1680)、栄える。 1678年、揚屋、置屋など10軒ほどがあり、門は南に開いていた。(『色道大鏡』『傾城色三味線』) 元禄期(1688-1704)、廓街は全盛を迎える。(『京都府地誌』)。大石良雄(1659-1703)が敵方の目を欺くために廓で遊興し、同志と密議を行ったという。 1696年、「志もく町」とあり、丁字形の地図が記されている。(『京大絵図』) 享保年間(1716-1763)以降、中書島遊郭の繁栄により、撞木町廓は急速に衰退した。 天明年間(1781-1789)、一帯は田圃になったという。(『京都府地誌』)。また、傾城町5、揚屋3、出口茶屋6が営業していた。大夫、天神、鹿恋と97人がいたともいう。(『諸国色里案内記』) 寛政・文政年間(1789-1830)、再興される。(『京都府地誌』) 近代、1905年、京都に帝国陸軍・第16師団が置かれ、兵隊を得意客とした。 1918年、「撞木町廓碑」が立てられる。 現代、1956年、売春防止法の施行後に消滅した。 1992年、撞木町を正式な町名にした。 ◆大石 良雄 江戸時代前期の武士・大石 良雄(おおいし-よしお/よしたか、1659-1703)。男性。幼名は喜内、内蔵助(くらのすけ)。父・播磨国(兵庫県)赤穂藩の重臣・権内良昭。父没後、祖父・内蔵助良欽の家督を嗣ぐ。若くして赤穂藩の家老職になる。山鹿素行に軍学、伊藤仁斎に漢学を学んだ。1701年、旧3月14日、主君・浅野長矩(あさの-ながのり、浅野内匠頭)は江戸城松之大廊下で、高家(こうけ)・吉良義央(きら-よしなか、上野介) に対し、遺恨による刃傷事件を起こした。将軍・徳川綱吉の意向により、長矩は即日切腹、浅野家はお家断絶、領地没収になる。義央に咎めはなかった。旧赤穂藩内には、義央への仇討を主張する急進派と、御家再興の穏健派の対立が起こる。城代家老・良雄は、藩内の急進派を抑え、幕府に義央処分、長矩の弟・大学による浅野家再興を嘆願した。1701年、旧4月11日、良雄は、藩家中をまとめ赤穂城を明渡した。旧6月25日、赤穂・花岳寺で長矩の百カ日法要を行う。旧6月27日、山科西野山村に隠棲した。屋敷は一町四方だったという。山科には、大石家親族・進藤長之(近衛家家臣)の土地があり、支援があった。(山科閑居)。1702年、旧1月11日、山科会議が行われる。旧2月15日、良雄宅に同志が集まり重要決定が行われた。旧4月15日、良雄は長男・主税(ちから)を残し、懐胎している妻・理玖(りく)と離縁する。理玖は、子・くう、吉千代を連れて但馬豊岡の実家に戻った。良雄は伏見・島原などに遊ぶ。旧7月、大学は広島・浅野本家に御預けになり浅野家再興は頓挫する。良雄は、京都・円山に同志を集め、吉良邸討入を確認した。旧8月1日、山科の閑居を引き上げ、四条道場塔頭・梅林庵(四条河原町)に移ったともいう。旧10月まで、旧赤穂藩士と連絡をとる。旧10月7日、江戸に向かう。 旧12月14日未明、良雄ら総勢47人の赤穂浪士は、江戸本所(ほんじょ)・吉良屋敷に討入る。浪士は、義央の首を取り主君の仇を討った。その後、幕命により良雄は、熊本藩主・細川綱利の邸に預けられる。1703年、旧2月4日、良雄以下46士は切腹を命じられ自刃した。浪士の遺骸は高輪・泉岳寺の長矩墓の傍らに葬られた。45歳。(赤穂事件)。 浪士は「義士」と称えられた。浄瑠璃、歌舞伎の題材になり、事件は「忠臣蔵」といわれた。 墓は高輪・泉岳寺(東京都)にある。 ◆撞木町 町名の「撞木町(しゅもく-ちょう)」は、かつて恵美酒町(えびすちょう、北恵美酒、夷町、恵比須町)と呼ばれていた。町の形が「T字形」をしており、鐘を叩く木槌の「撞木(しゅもく)」に似ており、通称として撞木町と呼ばれた。また、同様な磬(けい)という古代楽器に似ていたという。両替町15丁目より北に延びた道が、鑓屋町(やりやちょう)より西に分かれ、道に突き当たった形をいう。南門、閉じられていた東門があった。 当時は、本来の町名ではなく、このように外名を使用いていた。(『色道大鏡』)。撞木町という呼び名は複数あり、油掛町東端にも撞木町(元撞木町)があった。 現代、1992年、現在地を正式な町名として撞木町とした。 ◆大石良雄 撞木町界隈には、忠臣蔵で知られる赤穂浪士・大石良雄(内蔵助、1659-1703)の伝承が残る。 石碑には、撞木町廓を訪れたと刻まれている。大石は山科より4kmを通い、敵を欺くために遊興していたという。伝承として、妓楼は最も大きな「笹屋(笹屋清左衛門)」、また「萬屋(万屋、一力の前身とも)」ともいう。大石にあやかり、「撞木町での密謀は成就する」とされ、遊興する人が多かったという。(碑文) 「笹屋」には遊女の浮橋、夕霧がおり、大石は「うきさま」の遊名で通ったという。時に、小野寺十内(1643-1703)ら同志も伴った。笹屋には、大石専用の部屋が用意されていた。大石は江戸に向かう前に酩酊し、部屋の天井に漢詩を落書した。「今日亦逢遊君 空過光陰 明日如何 可憐遊君急払袖 帰後世人久不詳 逗留不過二夜者也」とあった。 赤穂浪士の討入り後、笹屋は伏見の名所になり繁盛したという。だが、天明年間(1781-1788)、伏見奉行・小堀政方は、愛妾・お芳の方にせがまれ、この部屋を解体し奉行所内に押収したため、町民の反発を招いたという。 町内には、「大石良雄遊興之地」と刻んだ石標がある。大石自刻という天神木像があるという。 ◆文学 江戸時代、1684年の井原西鶴『好色一代男』では、11歳の世之介が、東福寺、伏見街道、墨染寺を経て、夕刻、初めて遊里の橦木町に出かける。 江戸時代、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』(1802-1814)には、「桃山のけけね」で撞木町廓の遊女が登場する。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』、『京都大事典』、『新版 京・伏見 歴史の旅』、『京都の地名検証 3』、『あなたの知らない京都の歴史』、『京都事典』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|