|

|

|

| 神光院 (京都市北区) Jinko-in Temple |

|

| 神光院 | 神光院 |

|

|

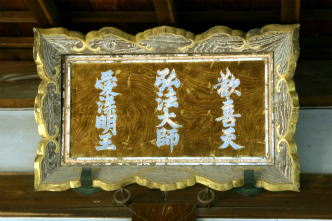

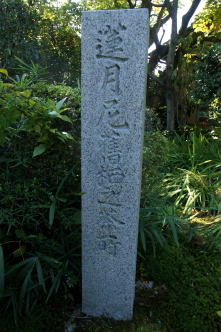

参道のサクラ並木          本堂  本堂、「弘法大師、歓喜天、愛染明王」の扁額  本堂  本堂、側面   中興堂  中興堂  中興堂  中興堂、側面   回廊   不動明王堂  大聖不動明王を祀る  庫裏   玄関  鎮守社  役行者  役行者  宝篋印塔  弘法大師像  きゅうり塚  茶室「蓮月庵」  大田垣蓮月尼の歌碑  「蓮月舊栖之茶所」の石碑  【参照】小谷墓地内の蓮月の墓   竿が長い灯籠     庭池   庭園より見える比叡山  【参照】「神光院町」の地名  五山送り火の「船形」 |

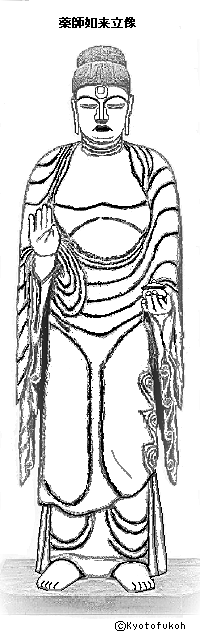

五山送り火の一つ船形の西賀茂・舟山(妙見山)南東の高台に、神光院(じんこう-いん)はある。「瓦屋寺」、「西賀茂の弘法さん」、「厄除けお大師さん」とも呼ばれる。山号を放光山(ほうこう-ざん)という。 古義真言宗醍醐寺派、本尊は弘法大師自作という弘法大師像を安置する。 本尊は、厄除大師として知られ、京都三弘法(ほかに、東寺、仁和寺)のひとつに数えられる。願病封じ、きゅうり封じでは諸病平癒の信仰がある。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 飛鳥時代、第33代・推古天皇(在位:593-628)の時/609年、この地に瓦屋(かわらや)寺が建立されたという。近くに西賀茂瓦窯があり、瓦職人の宿坊になったともいう。 平安時代初期、811年、空海はこの地の瓦屋寺で42歳の厄除け修業を90日間行う。空海は寺を去る時、愛染明王像、また、上賀茂神社の懇望により自像を刻み安置したことに始まるともいう。 平安時代中期、行願寺開基の行円(ぎょうえん、 ?-?)が、当院において夢託により賀茂社の槻木(つきのき)により、行願寺の本尊・千手観音像を刻んだという。 鎌倉時代、1217年、上賀茂神社の神主・社務・松下能久(まつした-よしひさ)が神託を受け、霊光が写ったこの地に堂宇を建てたことに始まるともいう。寺号は、「霊光の照らした地」に因む。この時、大和三輪の慶円(1140-1223)を請じたという。(寺伝)。慶円が中興したともいう。 能久の子・氏久が醍醐寺塔頭・金剛王院の覚済を院主に請じ、以後、醍醐寺末(三宝院の兼帯所とも)になり兼帯とされた。 1472年、公卿・甘露寺親長(1424-1500)が参詣したという。当時の院主・隆海が親長の師になることによる。(『親長卿記』) 1495年、露寺親長が参詣したという。(『親長卿記』) 江戸時代、天保年間(1830-1843)、焼失している。 1866年、大田垣蓮月尼が当院の地に移る。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈の際に、上賀茂神社神宮寺の本尊を当院に遷したともいう。 1871年、廃寺になりかける。廃寺になったともいう。 1878年/1879年、僧・和田智満(月心)により再興された。寺号を復した。 現代、2012年、四国霊場八十八箇所の「京都三弘法まいり」が復活する。 ◆空海 奈良時代-平安時代前期の真言宗の開祖・空海(くうかい、774-835)。男性。弘法大師。讃岐国(香川県)の生まれ。父・豪族の佐伯田公(義通)、母・阿刀氏。788年、15歳で上京し、母方の叔父・阿刀大足に師事し儒学を学ぶ。791年、18歳で大学明経科に入るが、中途で退学し私渡僧(しどそう)として山岳修行を始め四国の大滝岳や室戸崎などで山林修行した。797年、『聾瞽指帰(ろうこしいき)』を著す。798年、槙尾山寺で沙弥となり、教海と称する。804年、東大寺戒壇院で具足戒を受ける。遣唐使留学僧として唐へ渡り、805年、長安・青竜寺の恵果(けいか)により両界、伝法阿闍梨の灌頂を受ける。806年、当初の20年の義務期間を2年に短縮して帰国、多くの経典、密教法具などを持ち帰る。入京できず大宰府・観音寺に住した。809年、入京を許される。810年、高雄山寺(神護寺)を経て、811年、乙訓寺に移り、約1年間任に当たった。別当になる。812年、乙訓寺を訪れた天台宗開祖・最澄は、空海と会っている。その後、空海は高雄山で最澄らに金剛界結界灌頂を行った。後、二人は決裂し、断絶する。813年、東大寺別当、819年頃/818年、高野山を開く。822年、東大寺に灌頂道場(真言院)を開く。823年、東寺を真言密教の道場にした。824年、高雄山寺を神護寺と改名する。神泉苑で祈雨の修法を行う。827年、大僧都となる。828年、綜芸種智院を創立した。832年、高野山で万灯会、834年、正月、宮中中務省で後七日御修法を営む。830年、『秘密曼荼羅十住心論』を著す。高野山で亡くなり東峰に葬られた。62歳。 ◆慶円 平安時代後期-鎌倉時代前期の僧・慶円(けいえん/きょうえん、1140-1223)。男性。俗姓は藤原、法名は禅観、号は慈明。鎮西(九州)の大伴氏菊地家出身。桜井・阿倍寺で法相学、大和国吉野山の尭仁(ぎょうにん)法親王(北朝第4代・後光厳天皇第7皇子)に師事し、東密広沢流、金剛王院流を学ぶ。三輪別所(後の平等寺、桜井市)を創建、1217年、神光院を創建する。84歳。 ◆覚済 鎌倉時代前期-後期の僧・覚済(かくぜい、1227-1303)。男性。通称は山本僧正、峰僧正、法名は真源。父・中山兼季(かねすえ)。真言宗醍醐寺・源運らに師事。1248年、金剛王院・実賢より灌頂を受け醍醐寺座主。東寺長者、1293年、座主に再任。金剛王院流一派、山本流の祖。著『秘鈔口決』など。77歳。 ◆大田垣 蓮月尼 江戸時代後期-近代の歌人・陶芸家・尼僧・大田垣 蓮月尼(おおたがき-れんげつに、1791-1875)。女性。名は誠(のぶ)、号は蓮月。京都の遊郭三本木の生まれ。名は誠。父・伊賀国上野の城代家老・藤堂良聖(金七郎)という。母・芸妓。生後10日目で知恩院門跡に勤仕の寺侍・大田垣光古(てるひさ/みつひさ)の養女になる。1798年頃より、丹波亀山城で御殿奉公を勤めた。行儀見習、学問、武芸を学ぶ。1807年頃、光古の養子になった但馬の天造(望古 [もちひさ] )と結婚する。3人の子を相次いで亡くし離婚、夫も没した。1819年、光古の養子になった彦根藩士・石川重二郎(古肥[ひさとし] )と再婚する。女児が産まれる。1823年、夫と死別後、33歳で養父と共に剃髪し、蓮月と号した。知恩院内の真葛庵に移る。7歳の娘、1832年、養父を相次いで亡くし岡崎村に移った。その後、聖護院、西賀茂、方広寺大仏、北白川心性寺、下河原、川端丸太町と転居は30回を越え「屋越し蓮月」と呼ばれた。美貌のため言い寄る者から逃れるためとも、勤皇の志士との交流があり幕吏の目を逸らすためだったともいう。「烈女」といわれた。歌人、陶芸家として知られ、自作の和歌を釘彫りした「蓮月焼」を生む。書、絵画も嗜んだ。富岡鉄斎を侍童にした。飢饉に寄付し、鴨川に丸太町橋も寄進する。野村望東尼、税所敦子、貫名海屋、小田海僊、梅田雲浜、梁川星巌らと親交した。85歳。 神光院の茶所(茶室「蓮月庵」)には、1866年から亡くなる1875年までの10年間を隠棲した。辞世「ねがわくはのちの蓮の花の上にくもらぬ月をみるよしもがな」。 墓は京都市営・小谷墓地(北区西賀茂)にある。 ◆和田 智満 江戸時代後期-近代の真言宗の僧・和田 智満(わだ-ともきよ、1825-1910)。男性。号は一雨道人。大坂の生れ。父・兄と共に河内高井田智憧に師事、得度し、律宗の四分律、密教の事相の菩提流などに通じた。顕密の教相、外典、古梵字に造詣深く、儒学者・書家の貫名海屋に書を学ぶ。真言宗京都随心院門跡。75歳。 ◆仏像 ◈本堂に安置する「弘法大師像」は、42歳の空海が自ら刻んだという。「厄除(やくよけ)大師」の名で知られている。その後、焼失し、現在のものは室町時代作という。「京都三弘法」(ほかに、東寺、仁和寺)の一つであり、空海の縁日、21日には参詣者が集う。 ◈「薬師如来立像」、「愛染明王坐像」、「不動明王」、「十一面観音立像」などを安置する。 ◈小さな「仁王像」2体は、江戸時代の経世家・林子平(1738-1793)が獄中で刻んだという。愛嬌のある表情を見せる。 平安時代中期の僧・行円(?-?)は、夢託に従い、賀茂社の槻木により当院で「千手観音像」を刻み、開山した行願寺の本尊にしたという。 ◈不動堂に、「聖不動明王」が安置されている。 ◆建築 ◈「本堂」、「中興堂」、「客殿」、「山門」がいずれも国登録有形文化財になった。 ◈大田垣蓮月尼が住した「旧栖茶所(茶室「蓮月庵」)」(国登録有形文化財)は、門を入った左手にある。居間(5畳)、台所(3畳)、土間に窯がある。4間3間、平屋建。 ◆京の三弘法 平安時代初期、空海(774-835)は、42歳の夏に神光院で90日間修行したという。愛染明王像、また、上賀茂神社の懇望により自像を刻んで安置した。また、この地を離れる際に、人々との離別を悲しみ、自らの教えを信じる者には、すべての厄を取り除くと告げた。境内の池に自らの姿を写し自像を刻んだという。ただ、弘法大師の伝承は、中世に生まれたともいう。 弘法大師空海ゆかりの京都三弘法の東寺、仁和寺、神光院を、弘法さんの縁日(毎月21日)に巡礼する「京の三弘法巡り」が行われている。江戸時代中期に始まった。四国八十八ヵ所霊場に詣る際にも、道中無事祈願、お礼参りのために巡った。まず、東寺で菅笠、仁和寺で金剛杖、神光寺で納札箱をそれぞれ求め、四国へ旅立った。近代、1868年の神仏分離令後廃絶し、現代、2012年に復活した。 ◆眼病平癒 空海が中国より伝えたという眼病平癒の祈祷、御符がある。 ◆瓦屋 当地には、御所に奉納する瓦職人の宿所に使用された瓦屋寺があったという。大将軍社(北区)近くには、瓦屋の窯跡がある。朝廷の木工(もく)寮に属した西賀茂瓦屋があり、官衛(かんが)の瓦を焼いていた。遺瓦は神光院に所蔵されている。 ◆文化財 ◈平安時代の絹本著色「仏眼(ぶつげん)曼茶羅図」1幅(重文)(京都国立博物館寄託)、平安時代の紙本墨書「悉曇(しったん)略記」(重文)(京都国立博物館寄託)。 ◈平安時代の「細字金光明最勝王経」二巻(重文)、「白描絵料紙金光明経」(国宝)(京都国立博物館寄託)、平安時代の空海筆「金剛般若経開題残巻」(国宝)(京都国立博物館寄託)、「碣石調幽蘭(国宝)(東京国立博物館寄託)。 ◈富岡鉄斎筆「蓮月尼肖像画」。 ◆歌碑 大田垣蓮月尼の歌碑が立つ。撰文・富岡鉄斎(1836-1924)による。 「ただならぬ枕の草に虫鳴ひて秋あはれなるわが庵かな/暮れぬとて帰る家路もそこはかと夏草しげし西賀茂の里/願くはのちの蓮はちすの花の上へに曇らぬ月を見るよしもがな 蓮月」。 ◆花暦 八重桜(4月中旬)、花菖蒲(5月中旬-6月中旬)、百日紅(8月上旬)、白い八重の山茶花(12月上旬-1月下旬)、紅葉(11月)。 ◆きゅうり封じ きゅうり封じ(7月21日・土用丑の日)は、密教秘法であり、空海が、きゅうりに病魔を封じ込め、五智不動尊に病魔平癒を祈願したとされる。 当日、きゅうりによる疫病除け祈祷が行われる。きゅうりに、氏名、年齢、病名を書いて祈祷を受け、家に持ち帰り、身体の悪いところを撫でて庭などに埋める。きゅうりが腐ると病平癒するとされた。また、川にも流していた。現在は、「きうり塚」に供える。 ◆年間行事 初詣(赤札の付いた熊手を授けられる。自宅の天井に下げると厄除け、福を授かるという。)(1月1日-3日)、蓮月忌(1月10日)、初弘法(大護摩焚き、山伏の火渡りが行われる。)(1月21日)、星祭(2月節分)、きゅうり封じ(7月21日・土用丑の日)、秋季大護摩(10月21日)。 京の三弘法巡り(毎月21日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『古都歩きの愉しみ』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都・美のこころ』、『幕末京都 新選組と龍馬たち』、『京都のご利益手帖』、『京都隠れた史跡100選』、『おんなの史跡を歩く』、『京に燃えたおんな』、『京を彩った女たち』、『京の福神めぐり』、『週刊 京都を歩く 44 京都御所周辺』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|