|

|

|

| 妙伝寺 (京都市左京区北門前町) Myoden-ji Temple |

|

| 妙伝寺 | 妙伝寺 |

|

|

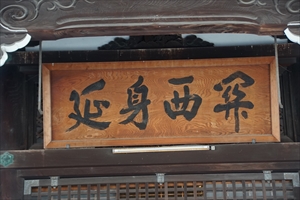

山門   「本山 妙傳寺」  「日蓮上人御分骨之道場」の石標  「維新七卿 四条隆謌卿之墓」の石標  本堂  本堂  本堂  本堂、「写西身延」の扁額  本堂  本堂  廟堂  廟堂  仏足石   客殿  客殿  客殿  庫裏  庫裡、勘亭流による「本山妙傳寺」  塔頭  日蓮像  片岡碑  片岡碑「十一代目片岡 秀太郎」  【参照】南座の顔見世興行  【参照】南座の顔見世興行、勘亭流のまねき看板 |

妙伝寺(妙傳寺)(みょうでん-じ)は、「西之身延(にしのみのぶ)」ともいわれる。身延山(山梨県南巨摩郡)への参詣が遠いため、檀信徒のために建立された。山号は法鏡山という。

日蓮宗勝劣派の本山、本尊は 十界曼荼羅(勧請様式曼荼羅)。 京都日蓮宗八本山の一つ、日蓮宗京都16本山の一つ。 ◆歴史年表 室町時代、1477年/1475年、円教院日意が師・日朝の命により、豪商・薬屋妙善の帰依を受け、一条尻切屋町に建立した。身延久遠寺の宗祖・日蓮の骨舎利を分祀し、身延七面山の七面天女と同木同体の霊体を安置した。以後、「西身延」「関西の身延山」とも称される。 その後、四条西洞院西(西洞院通綾小路上ル西側妙伝寺町)に移り、京洛法華21本山の一つとして繁栄する。 1536年、洛中洛外の日蓮宗21本山を、比叡山衆徒が焼き打ちした天文法華の乱により破却された。 1541年/1558年、再興される。西洞院四条に移転されたという。 安土・桃山時代、1591年、豊臣秀吉の都市改造により、寺町夷川上ル東(京極二条の北)に移転した。この時、一条家・四条家の菩提寺になる。6世・慈眼院日恵は中興の祖になる。 江戸時代、1708年、宝永の大火により焼失した。現在地に移転し、再興された。 1745年、塔頭14、直末寺18があった。(「身延久遠寺触下本末帳」) ◆日意 室町時代中期-後期の僧・日意(にちい、1444-1519)。男性。字は泰芸、号は円教院。天台宗の比叡山の学頭、桑名の妙蓮寺の住職を経て、身延の日朝の弟子になり日蓮宗に改宗、寿量寺と改めた。師の命により、1477年、妙伝寺を建立した。師の跡を継ぎ、1499年、身延山久遠寺第12世になる。76歳。 ◆成田蒼虬 江戸時代中期-後期の俳人・成田蒼虬(なりた-そうきゅう、1761-1842) 。男性。名は利定、通称は久左衛門、別号に槐庵など。加賀(石川県)の生まれ。金沢藩士。俳人・高桑闌更(たかくわ-らんこう)門の上田馬来に学ぶ。師没後、京都の闌更に師事、芭蕉堂の後継者になる。全国を巡る。芭門中興の祖で、梅室、鳳朗とともに「天保三大家」といわれた。東山に「対塔庵」を結ぶ。句集に『蒼虬翁句集』など。82歳。 墓は妙伝寺(左京区)にある。 ◆沢宣嘉 江戸時代後期-近代の公家・沢宣嘉(さわ-のぶよし、1836-1873)。男性。幼名は熊麿(隈麿)・五郎麿、通称は主水正、号は春川など。父・姉小路公遂(あねがこうじ-きんかつ)の次男。公卿・沢為量(ためかず)の養子。三条実美らと尊攘をとなえる。1858年、幕府の日米修好通商条約勅許の奏請に反対し、父・為量ともに参内した88人の公卿の一人。1863年、橋本実麗らと関白・鷹司輔煕らに攘夷などを建言した。八月十八日の政変で長州に逃れた。(七卿落ち)。平野国臣らと但馬・生野で挙兵、敗北した。1868年、九州鎮撫総督兼外国事務総督、長崎裁判所総督。1869年、外務卿。1871年、免官になる。39歳。 墓は妙伝寺(左京区)にある。 ◆四条隆謌 江戸時代後期-近代の公家・軍人・四条隆謌(しじょう-たかうた、1828-1898) 。男性。1863年、国事寄人になり、攘夷を主張した。1863年、八月十八日の政変で三条実美らと長州に逃れた七卿の一人。1867年、王政復古で復位し、1868年、戊辰戦争で錦旗奉行、中国四国追討総督、仙台追討総督などを歴任した。1881年、陸軍中将になる。元老院議官、侯爵となる。71歳。 ◆仏像 「錐揉(きりもみ)祖師像」が本堂に安置されている。6世・日恵の法難の霊夢により造られた。諸難除けの信仰を集める。 ◆建築 本堂、客殿、書院、七面大明神を祀る七面堂、御真骨堂、日蓮の遺骨を納める廟堂、庫裏などがある。 ◈「本堂」は、江戸時代中期、1764年に35世・了遠院日勤が再建した。5間5間、入母屋造、本瓦葺。 ◈「客殿」は、醍醐三宝院より移築されたという。 ◈「廟堂」には、日蓮の遺骨を納める。 ◆庭園 「法華曼荼羅庭園」は、虚空蔵菩薩が安置され、法華浄土を表すものという。 ◆支院 妙釈、龍獄、本光、玉樹がある。 ◆文化財 ◈絹本着色「法華経本尊絵曼荼羅」(76.8×113㎝)は、室町時代後期、1568年、長谷川等伯筆による。釈迦如来、多宝如来、諸菩薩、日蓮、日像、日朗らが描かれている。 ◈江戸時代後期、1788年の「妙傳寺絵図」。 ◆まねき書き 11月初旬-中旬に妙伝寺で「まねき書き」が行われている。南座の顔見世興行期間中に劇場前に掲げられる「まねき看板」は、歌舞伎独特の筆太で丸みのある「勘亭流(かんていりゅう)」によって書き上げられる。 江戸文字である勘亭流は、歌舞伎の看板、番付、台本、書抜(かきぬき)などを書くのに用いられる。江戸時代中期、1779年に江戸堺町の御家(おいえ)流書道指南・岡崎屋勘六(1746-1805、号は勘亭) が、中村座の春狂言名題「御摂年々曾我(ごひいきねんねんそが)」の看板を書いた書体に始まるという。その後、関西にも広がった。起筆・終筆に特徴があり、筆太、隙間なく、内へ丸く曲げ入るように書き、「観客が入る」という縁起を担ぐ。 檜板は長さ1間(180㎝)、幅1尺(30㎝)、厚さ1寸(3㎝)あり、筆は馬の尻尾の毛で作られている。墨は奈良産、文字の照りを出すために清酒、耐水のために膠(にかわ、動物の骨・皮・腱 の抽出液)を混ぜる。出演役者の名前50-60枚、最後に楷書体の「口上まねき」が書き上げられる。まねき看板は、11月下旬に南座正面に掲げられる。 ◆墓 ◈江戸時代の俳人・成田蒼虬墓、句碑がある。 ◈幕末-近代の公卿・政治家の澤宣嘉夫妻の墓がある。 ◈公家・軍人・四条隆謌の墓がある。 ◈江戸時代の歌舞伎役者、初代・片岡仁左衛門(1656-1715)の墓がある。 ◆片岡碑 片岡碑は、「七つ割丸に二つ引」の定紋が立つ。南面に「十一代目片岡 秀太郎」と刻まれている。 右の石柱に「片岡」、左に「我童」が刻まれている。 ◆年間行事 七面大明神例祭(木剣加持祈祷)(毎月19日)。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『別冊太陽 長谷川等伯』 、ウェブサイト「歌舞伎美人」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|