|

|

||

| * | ||

| 鴨川納涼床 (京都市中京区) Kamogawa Noryo-yuka |

||

| 鴨川納涼床 | 鴨川納涼床 | |

|

|

|

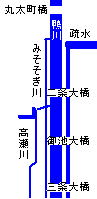

四条大橋から北西方向、光の帯は床、川面は鴨川  四条大橋付近、みそそぎ川上に設置された納涼床、右は鴨川  御池大橋付近、みそそぎ川は鴨川の水が取り入れられている。付近ではゲンジホタルが生息し、餌となるカワニナも見られる。

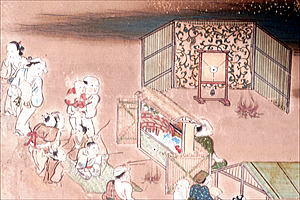

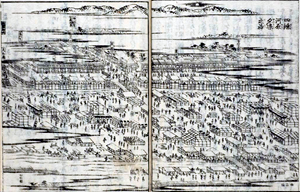

【参照】江戸時代初期の「四条河原遊楽図屏風」、御池大橋の説明板より 【参照】江戸時代初期の「四条河原遊楽図屏風」、御池大橋の説明板より 【参照】上掲「四条河原遊楽図屏風」の芝居小屋  【参照】上掲「四条河原遊楽図屏風」の見世物小屋  【参照】江戸時代前期の「鴨川遊楽図」、四条河原の中洲様子、御池大橋の説明板より  【参照】上掲「鴨川遊楽図」の夕涼み  【参照】上掲「鴨川遊楽図」の射的  【参照】江戸時代前期、円山応挙の「華洛四季遊戯図巻」、中洲での夕涼みの様子、御池大橋の説明板より  【参照】上掲「華洛四季遊戯図巻」の飴売り、扇子売り  【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている四条河原夕涼(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

京都の夏の風物詩(5月-10月)になっている鴨川納涼床(かもがわ-のうりょう-ゆか)は、鴨川西岸の河川敷を流れる人工水路「みそそぎ川」(二条大橋-五条大橋、全長2km余)上に90軒ほどが設置されている。 みそそぎ川は鴨川から取水されており、高瀬川と同じく鴨川の分流になる。 ◆歴史年表 室町時代、すでに、鴨川の河原での夕涼みが行われていたという。 安土・桃山時代、豊臣時代(1580-1590)、裕福な商人が、夏場に遠来の客をもてなすのに、四条・五条河原付近の浅瀬に床几を置いたのが始まりともいう。その際には、中洲に板の小橋を渡し、浅瀬には床几が置かれていた。 江戸時代、京都所司代・板倉重矩(しげのり)によって築かれた鴨川の寛文新堤(1669-1670)の工事以後、鴨川東岸(三条以南-松原以北)は祇園に連なる歓楽地になる。祇園会(旧6月17日-7月)の頃に夕涼みが行われる。商人は河原に見物席を設けた。 江戸時代中期、隆盛になり400軒の茶屋が床几を並べたという。 1803年、滝沢馬琴『壬戍羇旅漫録(じんじゅつ-きりょ-まんろく)』に、鴨川二条・四条・糺河原での、納涼床の様子が記されている。茶屋・酒屋が店を出し、河原で持参した弁当を開いた。河原では、義太夫・大弓揚弓見せなどの見世物も出て賑わった。 近代、1894年、琵琶湖疏水の完成後、高床式は鴨川東岸では中止になる。 1911年、四条大橋に市電が開通した後、中州での床は中止になる。 1935年、鴨川の補修工事により、新しく造られた水路「みそそぎ川」の上に床を設けるようになる。 太平洋戦争(1941-1945)中、戦時下の灯火管制のため一時期途絶えた。 現代、1950年、戦後に復活する。 1999年より、昼営業が始まる。 1990年代以降、新しい形の床が登場する。 2006年、スターバックスコーヒー(1999年に京都三条大橋店は開店)の床が登場した。 2007年、7月、京都府「鴨川条例」の成立後、床の設置に対しても規制強化が行なわれる。同年、鴨川納涼床は、地域団体商標に登録された。 ◆板倉 重矩 江戸時代前期の大名・板倉 重矩(いたくら-しげのり、1617-1673)。男性。幼名は長命、通称は又右衛門、内膳正(ないぜんのかみ)。父・板倉重昌(しげまさ)、母・林吉定の娘の長男。1637年、島原の乱で父・重昌と共に九州へ赴く。重昌は戦死し、重矩は戦功を上げる。軍律に違反し一時逼塞させられた。1639年、三河(愛知県)深溝(ふこうず)藩主・板倉家(2代)を継ぎ、三河中島藩主に転じた。大坂定番を経て、1665年、老中になる。1668年-1670年、京都所司代になる。1669年、鴨川に寛文新堤を築いた。1670年、老中に再任される。1672年、下野(しもつけ)(栃木県)烏山藩主・板倉家初代になる。57歳。 所司代として朝廷からも厚い信任を得ていたという。 ◆祇園祭・夕涼み 江戸時代前期、鴨川の寛文新堤(1669-1670)の工事以後、鴨川東岸(三条以南-松原以北)は祇園に連なる歓楽地になる。 「四条川原涼み(夕涼み、納涼)」は、疫神送りの祇園会(旧暦6月1日-6月17日)と深く関連している。かつての涼みは、この期間中に限られていた。先の神輿洗いの翌日から、後の神輿洗いの前日までであり、後祭の前夜に大賑わいになった。旧19日以降は、下鴨の糺河原に場が移された。 商人は鴨川の東西岸に床几を設けた。床は、河原・河川敷にまで所狭しと並べられ、中州には水茶屋の床几・見世物小屋も建てられた。夜間になると、提灯・行燈が灯り、酒・鰻の蒲焼などが供された。人々は糸竹(弦楽器・管楽器)を鳴らし、歌をうたい詩を吟じた。 ◆近代以降 近代以降も納涼床は引継がれる。7-8月には、現在の高床式ばかりではなく、床机形式の低い床も置かれた。これらは、鴨川のせせらぎの上に直接開かれていた。 明治30年代(1897-1906)には、四条大橋付近の鴨川の中に、中州・寄州が拡がり広場のようになっていた。これらの中州・四条橋には、電飾アーチ・大型遊具などが設置されていた。 1899年頃の四条大橋付近の鴨川河原では、高床納涼席・床几の納涼席、魚釣、茶店、借馬、氷店などが営業していた。各営業者は、私設の板橋を鴨川西岸から鴨川運河を越え東岸に渡した。現在の四条大橋の上流付近の鍋屋町(中京区)の中ほどには、歩道橋の「竹村屋橋」が架けられ、途中に南北の河原に降りられる道も付けられていた。 1894年の琵琶湖疏水の完成後、高床式は東岸では中止になる。1910年には川全体を使った納涼は禁止された。1911年に四条大橋に市電が開通した後は、中州でも中止になる。 1935年の鴨川大洪水後は、鴨川の補修工事により、新しく造られた水路「みそそぎ川」(賀茂川の別称、みそぎがわ、禊川)の上に、納涼床を設けるようになる。 ◆管理 床の設置には、鴨川を管理している京都府京都土木事務所による、河川敷の占用許可申請が必要になる。これらは、お茶屋の集まりである「鴨涯(おうがい)保勝会」により申請される。 床の設置のためには決まりごとがある。特に、景観を損なわないために、床の材質・形状、日除けの材質・形状、照明の明るさ、屋根の設置は禁止、歌舞音曲・看板広告の禁止などの細かい取り決めがある。 2007年に成立した京都府「鴨川条例」では、鴨川・高野川の環境、景観保護のための施策が具体化される。この中で、床の設置に対しても規制強化が行なわれた。 ◆営業 二条大橋-五条大橋間に、例年90軒余りの床が出される。期間は5月1日-9月30日で、5月中は「皐月(さつき)の床」、6月1日-8月16日は「本床」、8月17日-9月30日は「後涼み」と呼ばれた。夕方-夜11時までの時間帯で営業され、一部は昼間も開いている。 1990年代以降、料亭・お茶屋・旅館による旧来の京料理・和食などだけではなく、フランス・イタリア・中国・韓国・タイなどの店もある。椅子とテーブル形式のレストラン・ショットバーやカフェのように、新しい床の形も増えている。 ◆他の床 市内の床としては、ほかに、貴船・貴船川の「川床」、鷹ヶ峯・紙屋川の「しょうざん渓涼床」、高雄・清滝川の「川床桟敷」、雲ヶ畑・祖父谷川の洛雲荘にもある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都大事典』、『鴨川・まちと川のあゆみ』、ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||